今回は、予備試験に合格した際の、再現答案をご紹介したいと思います

初めに

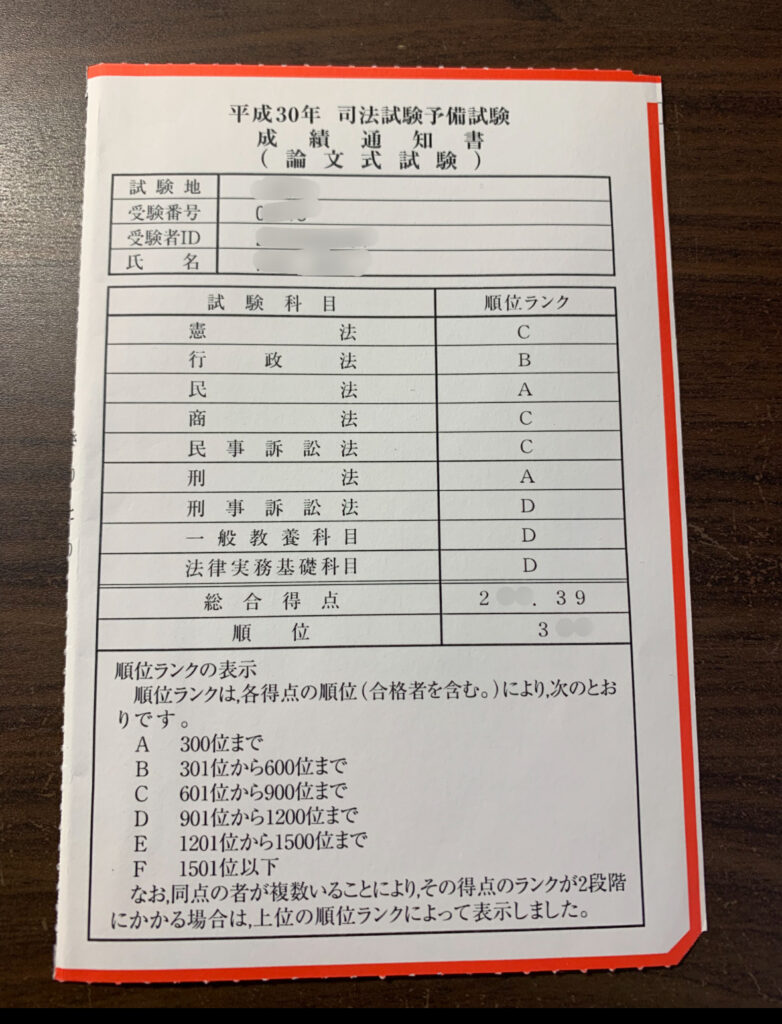

予備試験の成績

| 科目 | 評価価 |

|---|---|

| 憲法 | C |

| 行政法 | B |

| 民法 | A |

| 商法 | C |

| 民事訴訟法 | C |

| 刑法 | A |

| 刑事訴訟法 | D |

| 一般教養科目 | D |

| 法律実務科目 | D |

| 順位 | 300番台 |

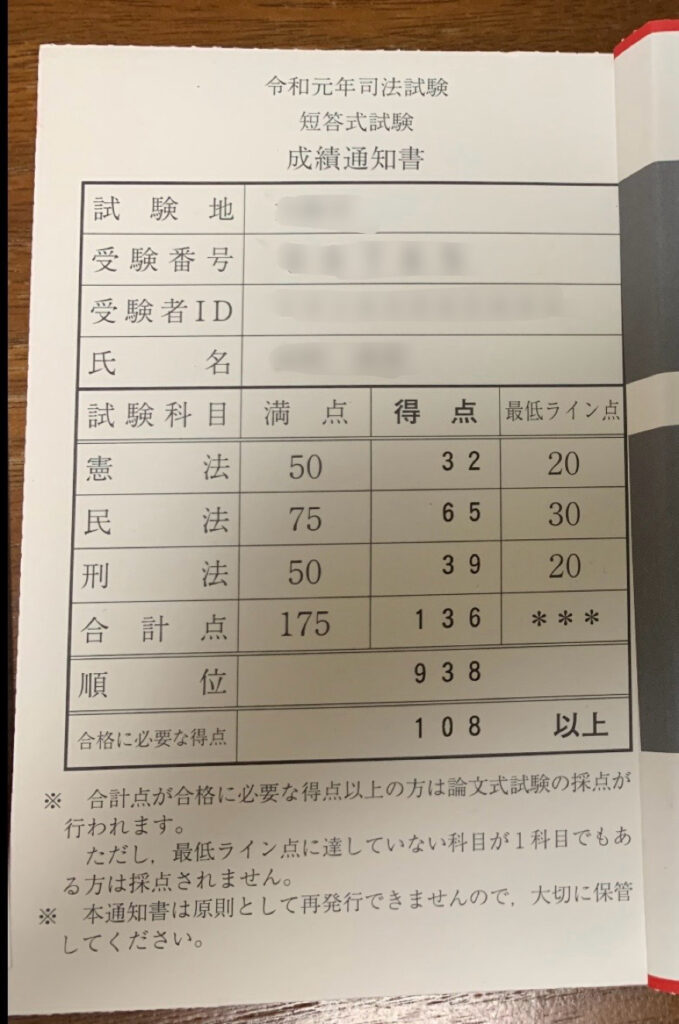

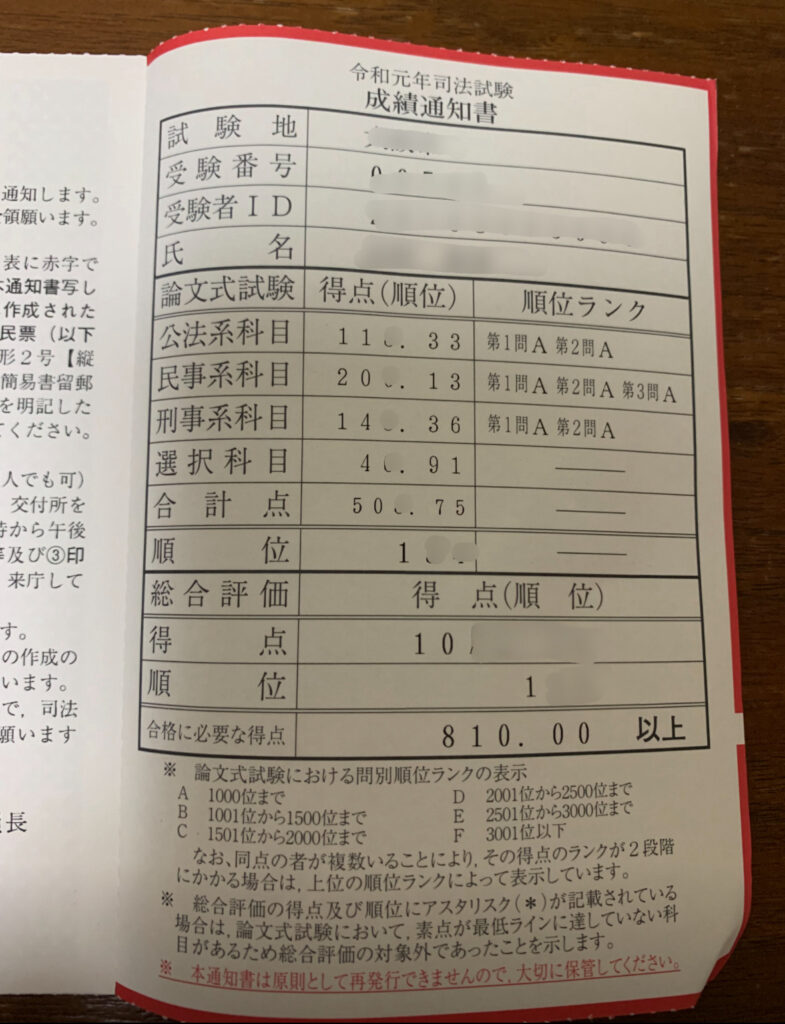

司法試験の成績

参考として、以下私の成績をご紹介いたします。

| 科目 | 評価 | 順位 |

| 憲法 | A | 118点 |

| 行政法 | A | |

| 民法 | A | 200点 |

| 商法 | A | |

| 民事訴訟法 | A | |

| 刑法 | A | 143点 |

| 刑事訴訟法 | A | |

| 労働法 | 46点 | |

| 論文総合 | 130位代 | |

再現答案

設問1

刑事訴訟法(以下法とする)89条4号該当性は、犯罪の性質、共犯者の有無、事案解明の程度、被疑者の態度等を考慮して、判断するべきである。

まず、本件において被疑事実は、V所有の車のガラスを割り、V所有物を窃盗したという、器物損壊・窃盗である。このようないわゆる車上荒らしは、組織的に行われることが多い犯罪であるから、共犯者がいる可能が高い。そして、共犯者がいる場合に、共犯者が誰であるかが判明していない場合、仮にAを釈放すると、その共犯者と連絡をして証拠物を隠滅する可能がある。とりわけ本件では、共犯者は特定されておらず、他にも共犯者がいるのかも分からない状態であったことから、A釈放により証拠隠滅される可能性が高かった。また、本件では、Aが深く反省していたことを示す事情はない。

裁判官は、かかる事情を考慮して、法89条4号に該当すると判断したものと解される。

設問2

- ①について

まず、①が316条の15第1項3号に該当することを明らかにする。実況見分調書は、任意捜査であるという点以外は、検証と同様の性質を有している。また、任意捜査であることから、書面の信用性が低下するとも考えられず、検証と同様に扱われるべきである。したがって、①は316条の15第一項3号に該当する。

次に、本件ではAの犯人性が争点となっており、唯一の目撃者であるW2の目撃証言の信用性の程度を明らかにすることが重要である。そこで、W2は本件犯行を目撃することが可能であったのか、可能であるとしてどの程度鮮明に目撃できたのかを認定するために、犯行現場の状況を明らかにする必要がある旨を明示する。

- ②について

まず、②が同項5号イに該当する旨を明らかにする。検察官は、W2を証人として尋問する予定であるからである。

次に、W2の目撃証言の信用性を評価するためには、W2の当該目的証言の前後の供述と比較して、供述内容が一貫しているか、変遷の程度を明らかにする必要があることを明らかにする。

- ③について

まず、③が同項6号に該当する旨を明らかにする。検察官が証明しようとするW2の目撃した通りの事実の存否に関する供述と言えるからである。

次に、他に犯行目撃者がいて、W2とは異なる証言をしていた場合、W2の証言の信用性に影響を与えるため、③を開示する必要があることを明らかにする。

設問3

公判前整理手続において、訴因変更手続が可能であるところ(316の15第2号)、起訴後に、共犯者がBであること及び本件CDも摂取されていたことが明らかになったことから、公訴時効の内容を変更する必要があることから、検察官は、訴因変更手続きをしたものと考えられる。

設問4

小問1

直接証拠とは、刑罰権の存否及びその範囲を直接基礎付ける主要事実を直接基礎付ける証拠をさすところ、W2は、Vの所有する車からAが降りてきたところを目撃したに過ぎないから、窃盗・器物損壊の構成要件該当行為が行われるところを直接目撃したわけではない。したがって、W2の目撃証言は、間接証拠に過ぎない。

小問2

後述する

小問3

Aの犯人性が争点となっている本件において、唯一の目撃者であるW2の目撃証言が決定的に重要であることから、W2に対する証人尋問を行うことが双方の主張の当否を判断する上で極めて重要であるから、W2を尋問する必要があると釈明する。

設問5

1 刑事訴訟法上の問題点

後半整理手続で請求されなかった、領収証を新たに公判期日で取り調べ請求をすることは、「やむを得ない事由」がなく、316条の32に反しないか。

「やむを得ない事由」の存否の判断においては、公判前整理手続が「公判の審理を継続的、計画的かつ迅速におこなう」ための制度であることに鑑みて、公判前整理手続において証拠調べ請求をすることが可能ではなかったのか、当該証拠の証拠価値等を考慮して判断するべきである。

本件において、公判前整理手続後にBより被害弁償がなされたために、領収証の証拠調べ請求を公判前整理手続においてすることができなかったと言える。また、共犯者による被害弁償の事実は、通常、被告人の情状にも影響を与えると考えられるから、証拠価値も高い。

したがって、「やむを得ない事由」があると言え、刑事訴訟法上の問題はない。

2 弁護士倫理上の問題点

刑事弁護人は、被疑者被告人の意思を尊重して、被疑者被告人の利益のために弁護活動をする義務を有すると解されるところ、領収証の提出は、Aが犯人であることを前提とした有利な情状を得るためになされていると言える。Aは、事故が犯人ではないと主張しているのであるから、この弁護活動はAの意思に反するものと言える。しかしながら、本件のように、人証・物証よりAが犯人である可能性が高く、裁判所も同様の判断をする可能性がある場合には、被疑者被告人の意思に反して、有利な情状を得るための弁護活動をしても、弁護士倫理上問題ないと解すべきである。結果的には、被疑者被告人の利益となるからである。

設問4

小問2

裁判長は、刑事訴訟規則208条1項に基づき釈明を求めたと考えられる。弁護人からは、「必要がない」旨の意見が出ているから、その請求者である検察官に証人尋問の必要性を明らかにすべきと考えたからである。

以上

最後に

いかがでしょうか。到底上位答案と呼べるものではありません。

合格者の中には、この程度の答案を書いて合格した人がいることを理解していてだければ幸いです。

その他の再現答案は、以下のリンクからアクセスください。

記事が見つかりませんでした。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 平成30年度 予備試験再現答案 刑事実務 今回は、予備試験に合格した際の、再現答案をご紹介したいと思います。 […]