不合格→合格した!改めて勉強計画を立ててみた(個人情報保護士:勉強方法・教材・スケジュール案・出題傾向)

個人情報保護士試験は、個人情報保護に関する深い知識と技能を持つ人材を認定するための資格試験です。法令の理解だけでなく、実践的な知識や判断力も問われるため、試験の難易度は比較的高いとされています。しかし、独学での合格は十分可能です。

本記事では、個人情報保護士に合格するための勉強法と2回受験して分かった合格する勉強法について具体的に解説します。

この記事はこんな方におすすめ

- 個人情報保護士を受けてみたい

- 個人情報保護士を合格するためにどのような学習をするべきか知りたい

- 試験でどのようなことが問われるかを知りたい

- 合格のためにどのような計画で学習すればよいかを知りたい

個人情報保護士認定試験がどんな試験かは以下の記事にありますので、こちらからご覧ください!

ちなみに、今回の記事は、前回のコチラの記事で分析した結果をもとに、具体的な勉強時間やスケジュール案をご提案いたします。

自身が受験した際に、なぜ1度不合格になったかを分析した記事はこちらです。

筆者について

・会社で働きながら個人情報保護士認定試験を勉強

・50名以下の企業で人事関連の仕事をすることになり、受験すると決めた

(合格後は400名規模の会社に転職し、同じく人事関連の仕事をしています)

・第69回の試験を受験するも、あと一歩のところで不合格

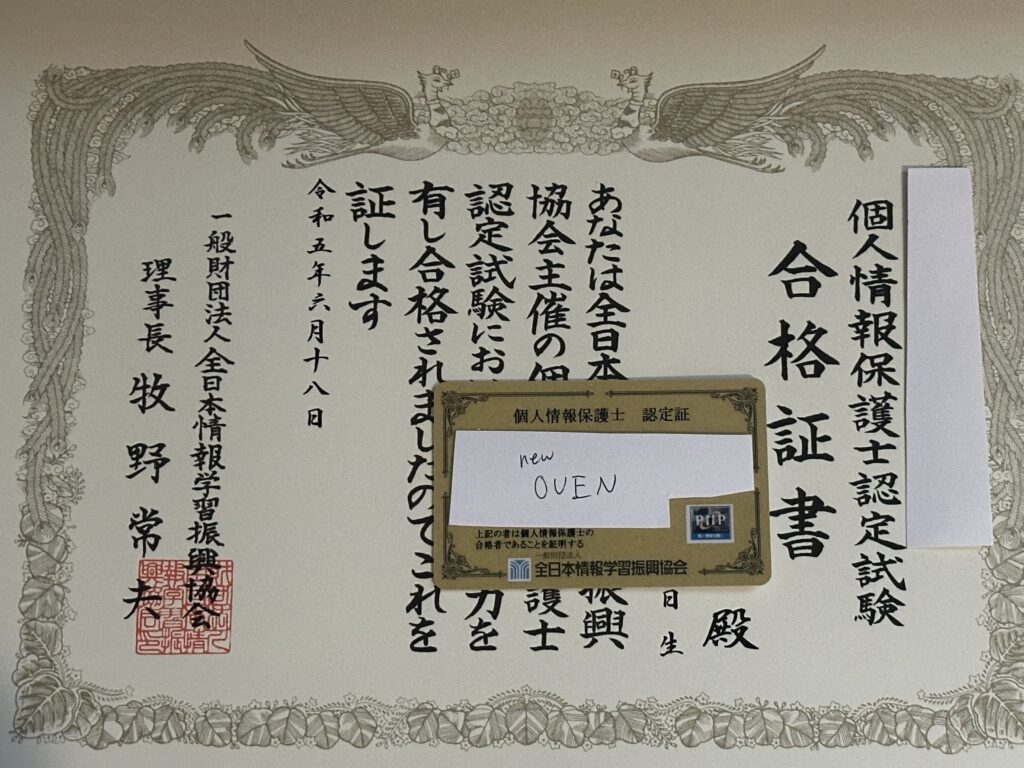

・1年後にリベンジで受験し、第71回の試験で無事合格

働きながら勉強し、試験に挑み、第71回の試験で合格しました。

この記事を読めば、私が不合格になった時の反省を、2回目にどう生かしたかを学ぶことができます。また、働きながら無理なく、どのくらい勉強すれば、確実に合格できるかが分かるような記事かと思います。

ぜひ、皆様には私の失敗した経験を活かして、1発合格をしていただきたいです。

今回は、勉強時間については以下の記事で詳しく分析していますので、こちらをご覧ください

当時の勉強環境

合格後に、勉強内容・時間・テキストなど様々なことを振り返りました。その中で、よかった点と反省点が見えましたので、ご紹介していきます。

当時の勉強方法

インプットは「オンライン講座」や「紙の公式テキスト」で、アウトプットは「過去問題集」で行いました。

当時使用していた教材

1回目:スタディングの講座

一般財団法人全日本情報学習振興協会の個人情報保護士SMART合格講座もありますが、私はスタディングの講座を使用していました。

なぜスタディングを使用したかの理由などは以下の記事で言及しておりますので、省略していきます。記事の最後にリンクを置いておくので気になる方はそちらから読んでみてください。

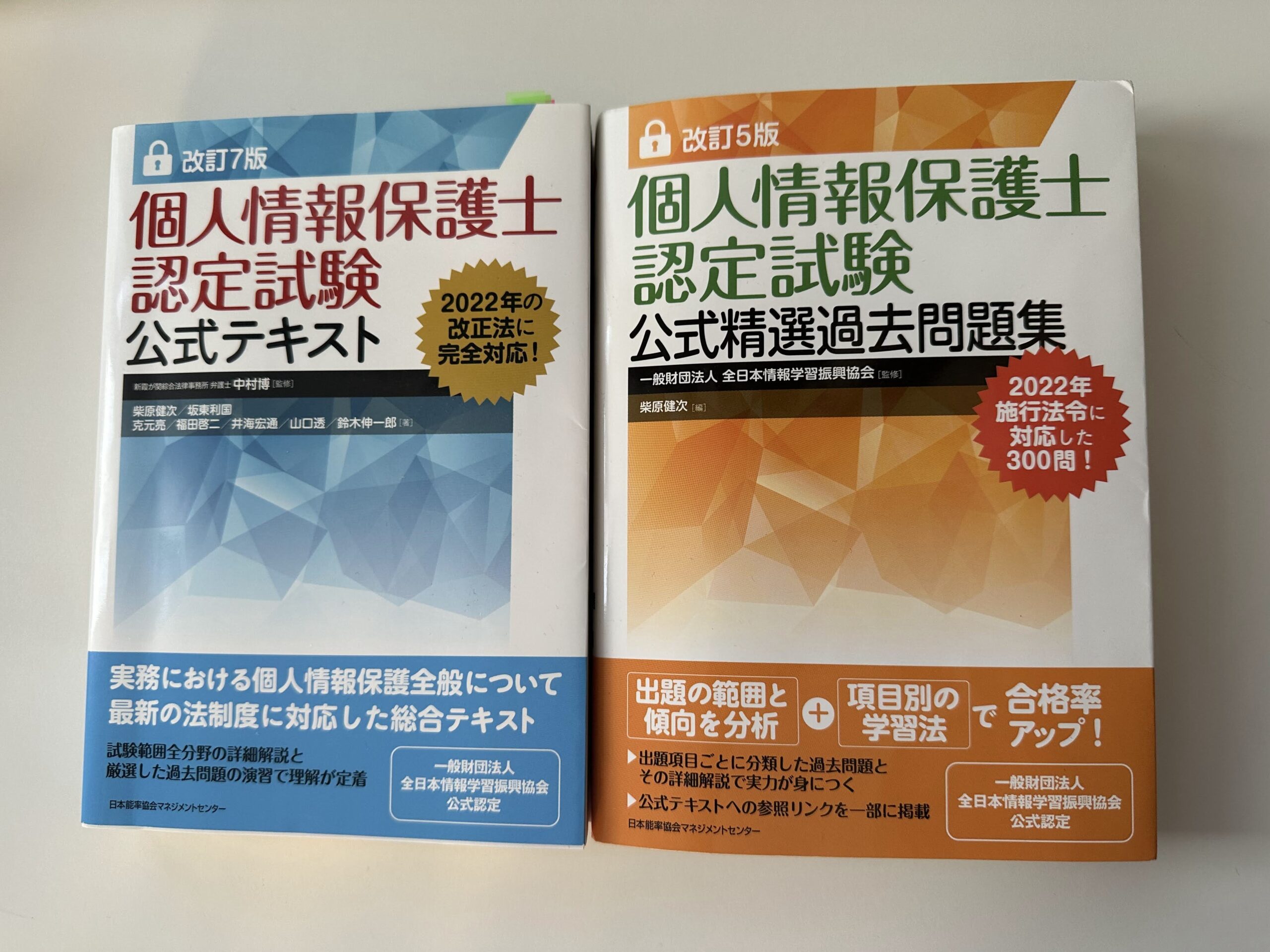

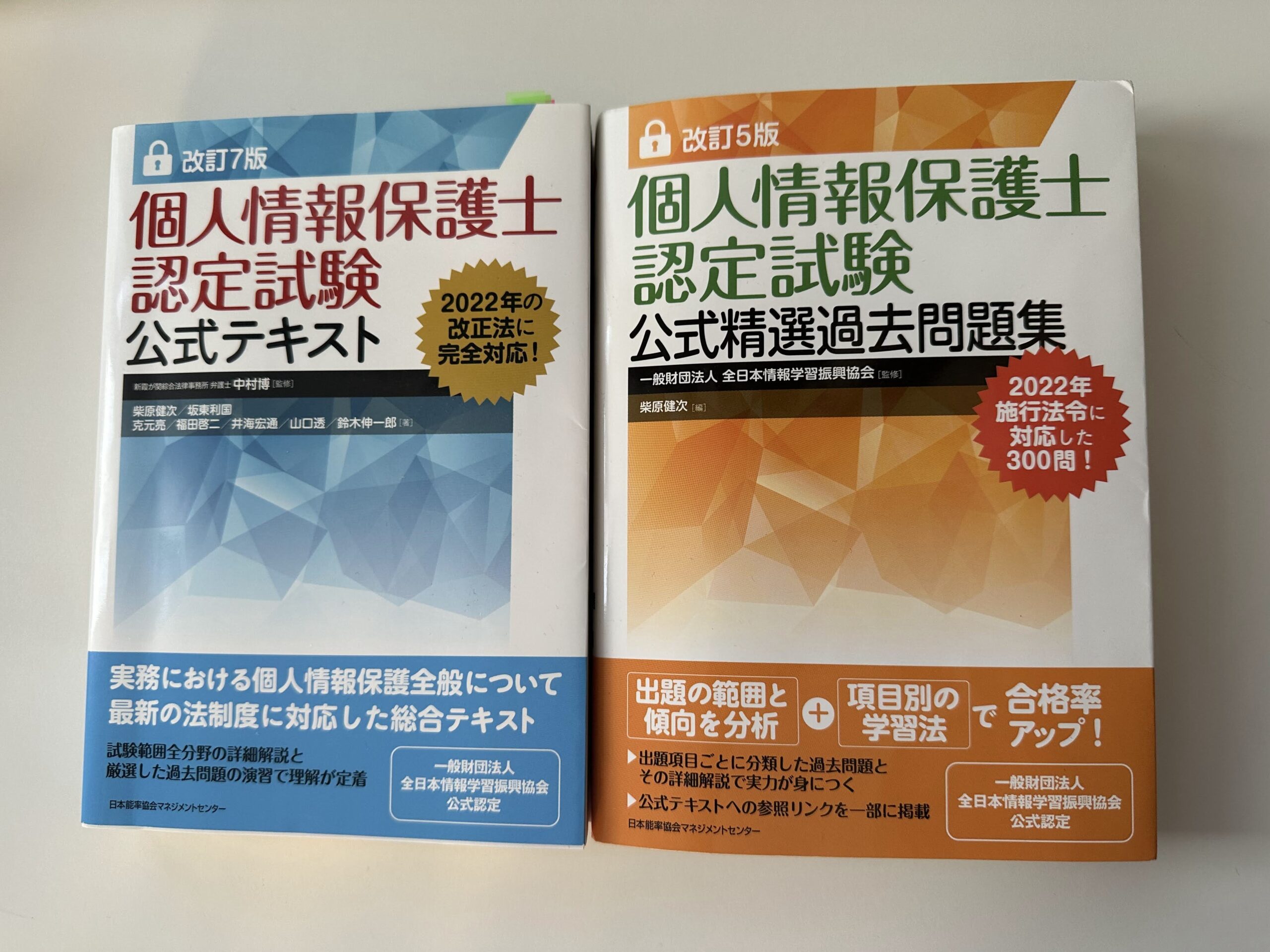

2回目:公式テキストと過去問題集、自作ノート

日本能率協会マネジメントセンターが出している一般財団法人全日本情報学習振興協会公式認定の「公式テキスト」と「過去問題集」を使用しました。

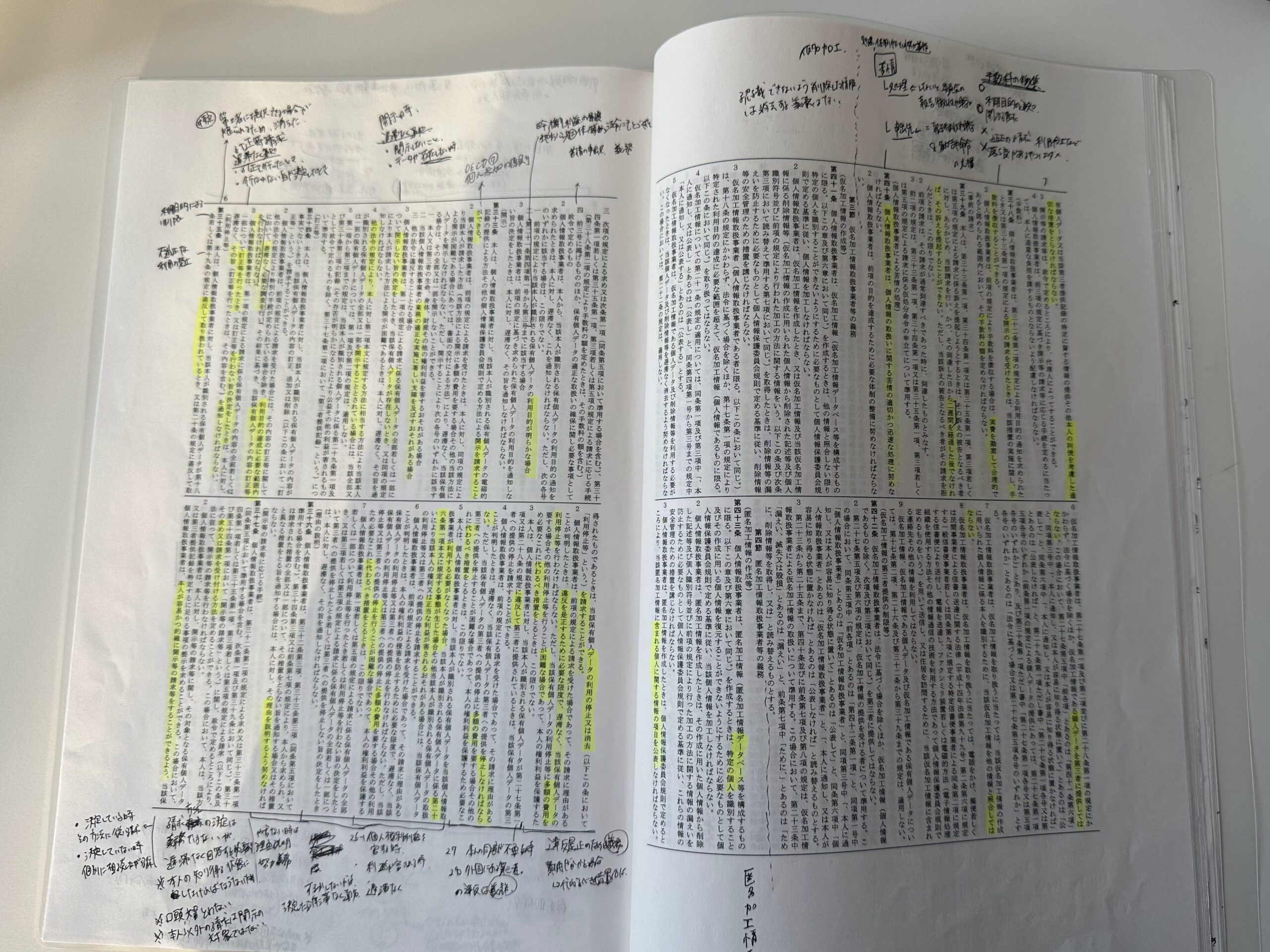

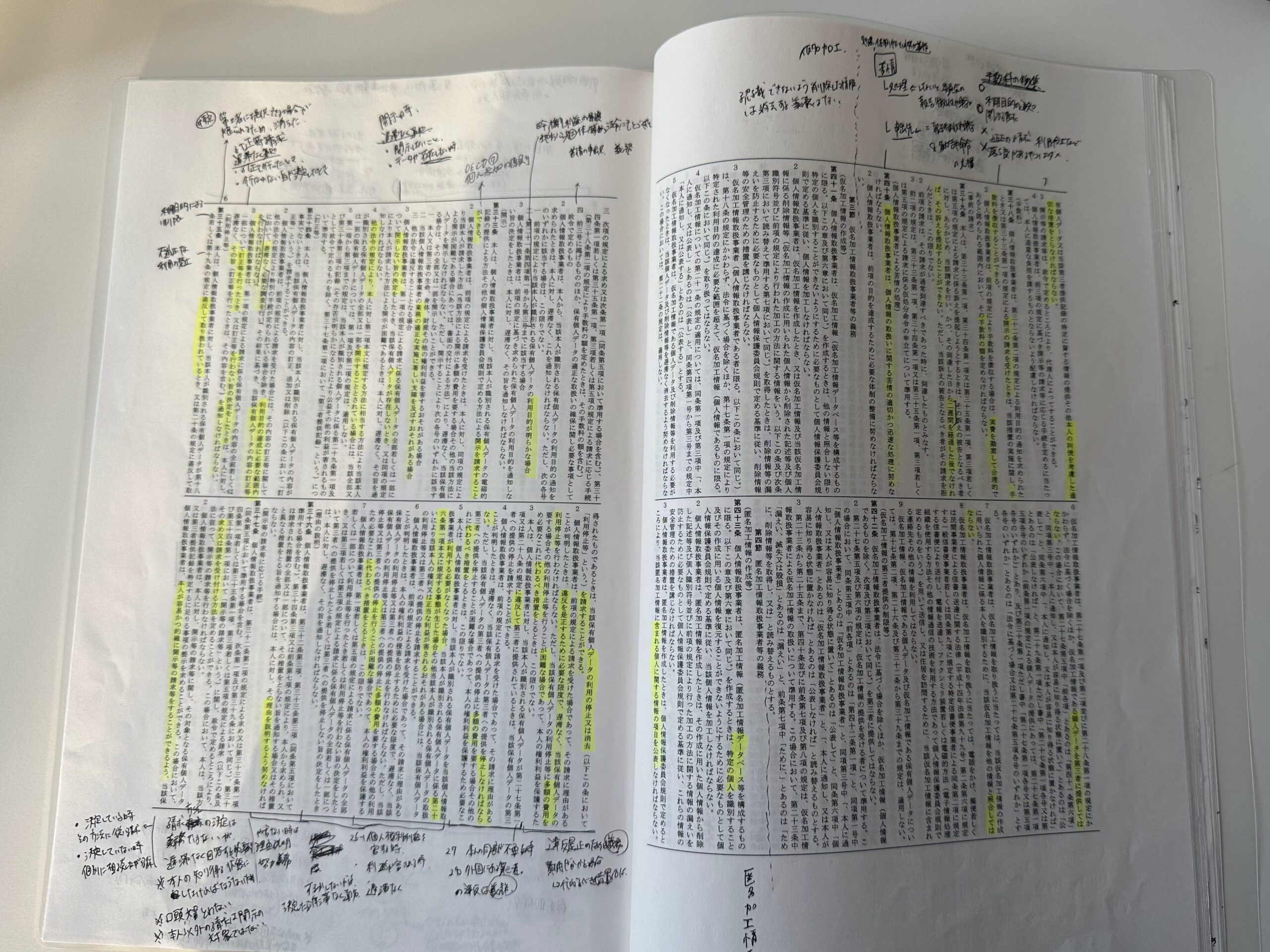

また、条文を印刷してが該当箇所にポイントをまとめていました。

過去の受験結果

他の記事でも記載しましたが、私は2回受験しています。1回目は勉強時間18時間ほどで挑み落ち、その1年後に再度勉強し、合格しました。

【結果】

1回目:「課題Ⅰ」は2問不足、「課題Ⅱ」は合格点を満たし、不合格

2回目:「課題Ⅰ」「課題Ⅱ」それぞれ5問誤りましたが、合格

振り返って分かった「教材・勉強方法」の反省点

では、合格した後に「初めからこうしておけばよかった…」と反省した点を挙げていこうと思います。ぜひ、読者の皆様は、最初から実践してみてください。

反省:「オンライン講座」を使用し、1/3の時間でインプットすべき!

今回、注目して欲しいのは、1回目の試験時のオンライン講座の時間です。※2回目の受験勉強時は、1回目から1年たっていたため、ほとんど忘れておりほぼ1からの勉強のような感じでした

| 勉強内容(1回目) | 勉強時間 |

| オンライン講義(スタディング) | 8.5時間 |

| スマート問題集 | 9.5時間 |

| 勉強内容(2回目) | 勉強時間 |

| 市販の公認テキスト | 25時間 |

| 問題集 | 15時間 |

1回目の「オンライン講座(スタディング)」は8.5時間、2回目の「市販の公認テキスト」は25時間を使い、学習を進めていきました。

1回目の試験は2問不足で不合格でした。ほぼ合格の状態に持っていくまでに8.5時間で持っていくことができるということも示していると思います。

2回目は以前学習したにも関わらず「市販の公認テキスト」では3倍ほど学習に時間がかかっています(かなり読み飛ばして進めたのですが、こんなに時間がかかってしまいました…)。

いかに「自分でテキストを使用し、学習を進めることが非効率なのか」を感じました。

1回目の試験での時は「オンライン講座」を使用して、数問足りず不合格でした。紙のテキストにかけた時間の1/3の時間で、ほぼ合格レベルになっていました。

不合格となった反省としては、アウトプット(問題集)に充てる時間が足りなかったからではないかと考えています。

ただ「過去問題集」はオンラインでは頭に入らない

1回目の試験の勉強は、全てオンラインでやってみようと、講座に加え「過去問」もオンラインで行なっていました。

試験前には90%ほど回答できるようになっていたのですが、試験当日、すっぽりと一部が抜けてしまい、点が足りず不合格でした。

学習時は全て回答出来て理解もしていたと思っていたのに、実は、気付かぬ間に解答の苦手な分野が残っていたのではと後から反省しました。その反省を生かし、オンラインだけでなく、アナログな学習の大切さを実感しました。

反省:「過去問題集」はアナログな「紙」でアウトプットすべき!

オンライン講座で、インプットを行った後に、アウトプットを「紙の過去問題集」でやることをお勧めします。

デジタルネイティブな世代とはいえ、アナログが落ち着きます。ただインプット(試験範囲の学習)については、スタディングのオンライン講座を使用することで、図や表を用いて解説してくれるのは理解しやすく、短い時間で学習できたと感じています。

一回で確実に、最短で合格するために、インプットは「スタディング」を、アウトプットは「紙の過去問題集」の組み合わせをお勧めします。

使用した紙の過去問題集

使用したテキストは、以下です。他の公式テキストと比べても、使いやすそうに見えたため選びました。確実に1回目から合格するには必須だと思います。

こちらの本を利用するメリットとデメリットは以下です。

・項目ごとの分類分けがされており、学習状況の把握がしやすい

・3回分ほどの過去問が入っており、過去何度も同じ問題が出ていることが比較でき対策に活かせました

→アプリは過去問がランダムで出題され、何度も出題される等の傾向が分かりづらいです

・解説が分かりやすく、見直しがしやすかったです

誤植があるそうです(間違え探しみたいに探して楽しめました)

→ここに関しては、不合格になるほどのものはなさそうでしたので、問題なく合格すると思います

振り返って分かった「勉強時間」の反省点

個人情報保護士の認定試験は以下の内容で行われます。

| 試験時間 | 150分 |

| 問題数 | 100問(課題I個人情報保護の総論50問、課題Ⅱ個人情報保護の対策と情報セキュリティ50問) |

| 合格点 | 70%以上(各課題で70%以上) 合格ライン 課題I:個人情報保護の総論 35/50問 課題Ⅱ:個人情報保護の対策と情報セキュリティ 35/50問 |

個人情報保護士の認定試験では、「課題Ⅰ」と「課題Ⅱ」はそれぞれ50問ずつ出題され、各課題で70%以上得点する必要があります。要は、それぞれ35問は正解しなければならず、誤ってもよいのは多くて15問までです。(ただし、問題の難易度により調整し、正答率70%以下でも合格とする場合もあるようです)

過去の受験結果

先ほども記載しましたが、再度受験結果を記載いたします。

【結果】

1回目:「課題Ⅰ」は2問不足、「課題Ⅱ」は合格点を満たし、不合格

2回目:「課題Ⅰ」「課題Ⅱ」それぞれ5問誤りましたが、合格

当時の勉強期間・時間

1回目の受験と2回目の受験は、どちらも勉強期間1ヶ月です。

そのため、正味2ヶ月勉強した感じと変わらない感じで勉強しました(ただ、間に1年のラグがあり、1回目の学習内容をほとんど忘れていたのですが…)。

不合格時の勉強時間

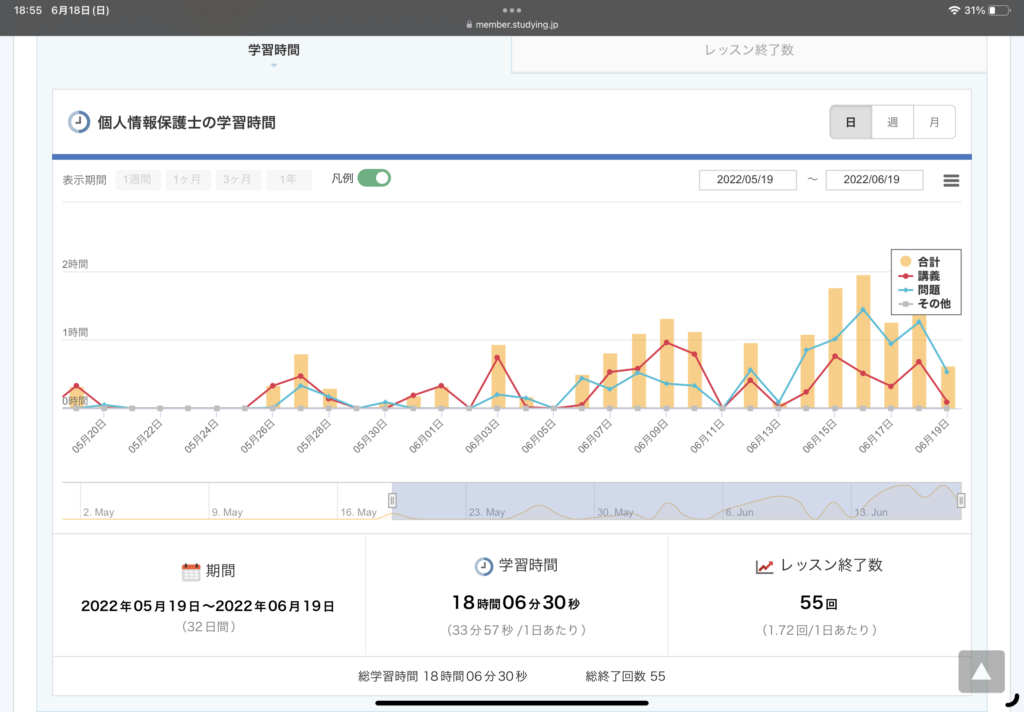

スタディングのオンライン講座で学習し、スマート問題集で問題を解いていました。通勤の際に片道1時間かかっていたので、電車の中の時間を、個人情報保護士の勉強に充てていました。

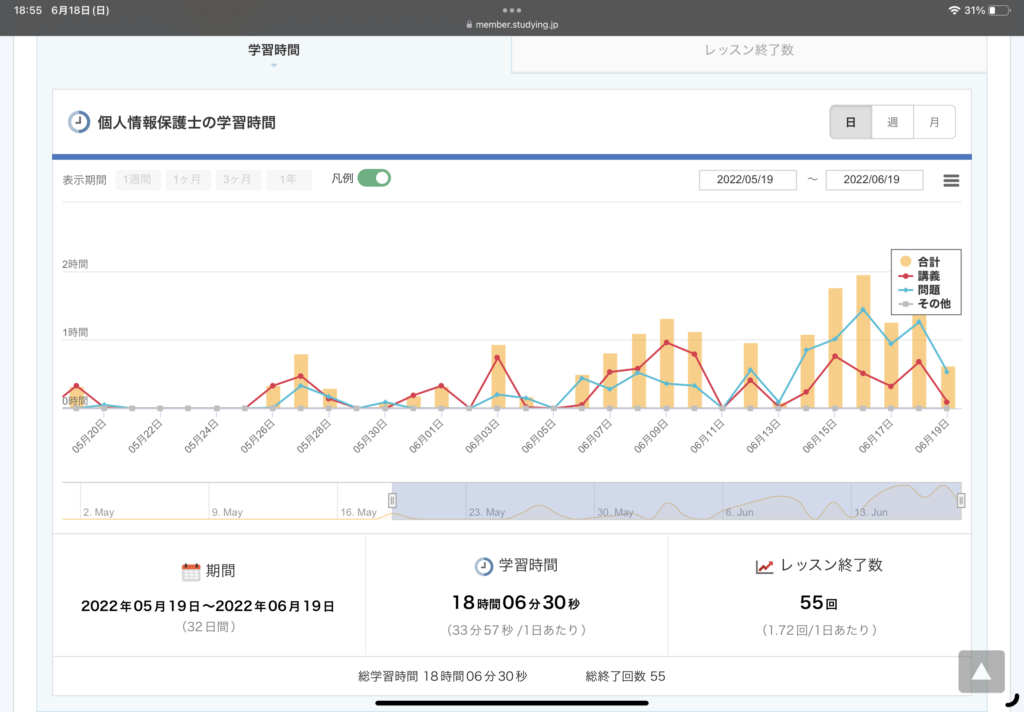

以下は、実際の勉強記録です。この時受けた試験(1回目)の結果は、「課題Ⅰ」で2問不足し、不合格でした。

【1回目(不合格):合計18時間】

| 勉強内容(1回目) | 勉強日数 | 勉強時間 |

| オンライン講義 | 21日 | 8.5時間 |

| スマート問題集 | 18日 | 9.5時間 |

| 合計 | 39日 | 18時間 |

引用:スタディング 個人情報保護士講座 学習時間が分かる個人ページの表示

合格時の勉強時間

この時は、平日に仕事から帰宅し家事をした後に、勉強時間を設けていました。

休日は休むために、勉強はしていません。平日も、平均時間がこのくらいという感じで、実際は毎日揺れがあったと思います。

2回目の受験時は、1回目の受験時のアドバンテージがあると思っていたのですが、見事にほとんど忘れていました。吸収は早かったですが、前のノートや教材がなくなっていたので、本当に1から勉強しました。

≪合格時の勉強計画≫

1日の計画:合計1.25時間(1:15) 【朝30分、昼15分、夜30分】

1月の計画:合計1.5ヶ月(平日のみ) 【半月 試験範囲の学習、1ヶ月 過去問】

【2回目(合格):合計40時間】

| 勉強内容(2回目) | 勉強日数 | 勉強時間 |

| テキスト | 20日 | 25時間 |

| 問題集 | 12日 | 15時間 |

| 合計 | 32日 | 40時間 |

勉強時間の総計

【1回目(不合格):合計18時間】

| 勉強内容(1回目) | 勉強日数 | 勉強時間 |

| オンライン講義 | 21日 | 8.5時間 |

| スマート問題集 | 18日 | 9.5時間 |

| 合計 | 39日 | 18時間 |

【2回目(合格):合計40時間】

| 勉強内容(2回目) | 勉強日数 | 勉強時間 |

| テキスト | 20日 | 25時間 |

| 問題集 | 12日 | 15時間 |

| 合計 | 32日 | 40時間 |

(参考)1回目と2回目の合計

| 勉強内容 | 勉強日数 | 勉強時間 |

| テキスト・オンライン講座 | 41日 | 33.5時間 |

| 問題集 | 12日 | 24.5時間 |

| 合計 | 53日 | 58時間 |

※2回目の受験勉強時は、1回目から1年たっていたため、ほとんど忘れておりほぼ1からの勉強でしたので参考の数値です

反省から考える「スケジュール」案

では、前の章でご紹介した教材を利用して、どのように勉強を進めていくかを整理していきます。

経験者は20時間程度で、未経験者は20時間以上使って確実に勉強したほうが良いと前回の記事で分析しました。

具体的な時間配分としては、オンライン講座で全体を把握に10時間程度、その後の復習や深化学習に10時間以上使うと良いかもしれません。

分析の内容は以下のページで記載しています。こちらの記事の最後にもリンクを置いておくので気になる方はそちらから読んでみてください。

オススメの勉強計画

まず、前提として、効率的な学習には、どのくらい解けない問題に当たることが出来るかが大切と考えます。

忘却曲線でよく言うように、人間はすぐに忘れていきます。

忘れた時が良い勉強のタイミングです。

忘れた知識は脳に定着していない証拠です。解けない問題があれば、コツコツ取り組み、人間の忘却機能を活かして勉強していきましょう。

では、その点を意識し具体的な勉強期間や時間を解説します。

計画:勉強で使用するツール

・オンライン講座 講座6時間(スタディングを使用:20講座、ひと講座平均18分)

→全日本情報学習振興協会の講座であれば、講座は8時間あります

・市販の過去問題集

[参考]講座受講以外の時間数を考慮した学習時間(前の記事から)

・STUDingの個人情報保護士 合格コースが6時間+α

・全日本情報学習振興協会のSMART講座が8時間+α

α=見直しや情報整理に要する時間(1.4倍ほどかかる想定で考える方がよいです)

計画:全体の計画

具体的な計画を作ってみました。1か月を4週間として、土日を休む計画で考えてみます。

今回は、目標の合計勉強時間は「30時間」に設定しておきます。

期間:1~1.5ヶ月

時間:合計勉強時間30時間

こちらの計画は参考です。自分に合うように、以下の条件で調整してみてください。また、1.5時間勉強できる日があれば、15分の日もあるかもしれません。その際は、1週間などで時間を調整していきましょう。

※今回は、スタディングの講座を使用して学習することを前提としています

※1回目の受験で私は未経験でしたが、20時間くらいで合格に近い点数まで獲得し不合格となっているため、未経験者は30時間は確保しておきたいところです

1日・1週間の学習時間の目標を設定し、継続して取り組むことが大切です。

計画例(平日1.5時間)

平日に1.5時間分勉強ができれば、1か月で30時間も勉強することが可能です。経験者の方であれば、20時間あれば、合格まで1か月もかからないかもしれません。

毎日1.5Hできた場合の予定:1か月

・1週間~2週目半ば(灰色):オンライン講座 10.5時間

・2週目半ば~3週目(赤色):過去問題集 10.5時間

・4週目(黄色):苦手な部分を学習したり、過去問を再度学習したりする時間 9.0時間

毎日1.5Hできた場合の予定

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週合計 | 累計 | |

| 1か月目 | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 7.5H | 7.5H |

| 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 7.5H | 15.0H | |

| 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 7.5H | 22.5H | |

| 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 7.5H | 30.0H | |

| 2か月目 | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 7.5H | 37.5H |

| 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 7.5H | 45.0H | |

| 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 7.5H | 52.5H | |

| 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 1.5H | 7.5H | 60.0H |

計画例(平日1.0H)

「毎日1.5時間確保できなかった…」という方でも大丈夫です。社会人の方や主婦の方など、忙しい中で1.5時間も確保するのは至難の業です。毎日1時間の場合は、1.5か月で30時間を終了することができます。

毎日1.0Hできた場合の予定:1.5か月

・1週間~2週目(灰色):オンライン講座 10.0時間

・3週目~4週目(赤色):過去問題集 10.0時間

・5週目~6週目(黄色):苦手な部分を学習したり、過去問を再度学習したりする時間 10.0時間

毎日1.0Hできた場合の予定

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週合計 | 累計 | |

| 1か月目 | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 5.0H | 5.0H |

| 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 5.0H | 10.0H | |

| 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 5.0H | 15.0H | |

| 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 5.0H | 20.0H | |

| 2か月目 | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 5.0H | 25.0H |

| 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 5.0H | 30.0H | |

| 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 5.0H | 35.0H | |

| 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 1.0H | 5.0H | 40.0H |

計画例(平日0.75H)

忙しくて1時間も無理だ!って方は、1日45分でもよいかもしれません。毎日45分の場合は、2か月で30時間を終了することができます。

毎日0.75Hできた場合の予定:2か月

・1週間~3週目半ば(灰色):オンライン講座 9.75時間

・3週目半ば~6週目半ば(赤色):過去問題集 9.75時間

・5週目~6週目(黄色):苦手な部分を学習したり、過去問を再度学習したりする時間 10.5時間

毎日0.75Hできた場合の予定

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週合計 | 累計 | |

| 1か月目 | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 3.75H | 3.75H |

| 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 3.75H | 7.50H | |

| 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 3.75H | 11.25H | |

| 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 3.75H | 15.00H | |

| 2か月目 | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 3.75H | 18.75H |

| 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 3.75H | 22.50H | |

| 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 23.75H | 26.25H | |

| 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 0.75H | 33.75H | 30.00H |

計画:1日の計画

先ほどの計画でも分けていましたが、「オンライン講座が終わるまで」と「終わってから」の2段階があります。

オンライン講座が終わるまで:オンライン講座で勉強範囲の内容を学習しましょう

初めは、試験範囲の勉強から始めていきましょう

オンライン講座が終われば:どんどん過去問題集を解いていきましょう

過去問題集をまずは一通り解いてみて、理解できてない問題をあぶり出していきましょう。付箋を付けたり折り目をつけたりし、どのページの問題が理解出来なかったかをまた解きやすいように印をつけましょう。

では、詳細な内容を解説していきます。

計画:1日の計画(オンライン講座が終わるまで)

オンライン講座が終わるまでは、とりあえず、講座をどんどん進めていきましょう。

受講後は、オンラインでのスマート問題集を解き「受講した内容を理解できたか?」を自分でチェックしながら進めていきます。

また、前日に勉強した範囲の問題を解くようにもしておきましょう。忘れたころに思い出すと、記憶の定着に繋がります。

≪1日の計画(オンライン講座が終わるまで)≫

オンライン講座での勉強する(インプット)

↓

オンラインでのスマート問題集を解く(アウトプット)

↓

前日勉強した範囲の問題を解く(アウトプット)

計画:勉強方法(オンライン講座が終われば過去問題集)

オンライン講座が終われば、過去問をどんどん解いていきましょう。

オンライン講座で分かりにくかったところも、深堀しすぎず、過去問を解いて、出題されやすい問題を重点的に学習する方がよいかと思います。(分野によっては、出題されにくい問題もあるため優先順位をつけて進めましょう)

理解できていない問題については、「なぜ解けなかったか?」を考え、復習していきましょう。

復習時は、情報を整理してから、過去に理解できていなかったところと分かるように、テキストに記入していきましょう。

≪勉強方法(オンライン講座が終われば過去問題集)≫

過去問を解く(アウトプット)

※年度ごとに分かれている問題集であれば、本番と同じ時間で時間内に解けるかを測ってみましょう(すべて解けなかった場合は、次回は時間内に解けるよう意識しましょう)(間に合わなかった問題も、制限時間後にすべて解くようにします)

※確信をもって回答できなかった問題は、記号を付けるなどしてメモをしておきます

↓

確信を持って解答できなかったや、誤った問題は「なぜ解けなかったか」を考える(インプット)

※選択式などでほかの解答をなぜ選択してはいけないかも一緒に考え、次に誤って選択してしまわないように理解を深めるようにしておきましょう

↓

情報を整理してから、自分の言葉でテキストに記入する(インプット)

※後日テキストを見るだけで、知識を整理した箇所の箇所の復習ができるようにしておくと効率的です(私は条文をプリントした紙にまとめていました)

※自分の言葉で書くことで、理解の整理を促します

↓

確信を持って解答できなかったや、誤った問題を再度解く(アウトプット)

↓

後日、再度同じ過去問を本番と同じ時間で過去問を解く(アウトプット)

※日を改めて解答することで、理解できているかを復習かねて確認します

隙間も活用!通勤や家事の間に講座をかけ流して復習

スタディングの講座は隙間学習をするのにも適しています。忙しい時に、ちょっとした時間で復習をすることはとても大切です。

≪隙間学習に向いている機能≫

・バックグラウンド再生

バックグラウンドで動画を再生でき、家事や通勤の合間の学習できます

・AI問題復習機能

受講者の学習状況を解析し、復習問題を出題するシステムがあり、記憶を定着させやすいタイミングで出題されるため、インプットの強化に役立ちます

苦手な分野をAIが分析し、問題を出してくれるため、解くだけで苦手分野を強化してくれます

※紙の過去問題集の併用がおすすめではあります

・講座の1つずつが短い

まとまった時間を取れない場合も、講座を進めることができます

やっぱりオンライン講座は、公式講座が1番なんじゃないの?

公式講座かスタディングか迷ったら、一度、無料お試しをしてみることをオススメします。動画の感じやテキストの感じが分かるため、自分に合ったものが分かると思います。

動画やテキストの内容を見比べて、どちらが理解できそうかを感じてください。

せっかく勉強するなら、試験だけの付け焼き刃の知識よりも、制度を知り頭で理解していけた方が、必ず将来に繋がると思います。

人それぞれ感じ方があると思うので、一度ご自身で見比べてみてください。幸い、いづれも無料視聴ができます。

「無料視聴」はこちらのリンクから試せます

【公式サイトリンク】

・スタディング

・SMART合格講座

個人情報保護士SMART合格講座公式サイトの以下ボタンから登録をし、無料で視聴することができます

受講画面のイメージは公式サイトにあった以下のような感じです。

それぞれの教材の違いをまとめてますので、ぜひこちらの記事もご覧ください

個人情報保護士認定試験の出題傾向

個人情報保護士認定試験では、以下のようなパターンの問題が多いです。

①文章内の単語が違っている

②文章の正誤

そこから、最低限の以下はしておきましょう。

勉強前半

・制度に関連する単語を覚えておく

→何に関連する言葉だったのかを記憶する程度にやっておけばOK

勉強後半

・単語と意味を紐付けておく

・似た言葉は表に整理して違いを理解しておく

※意味をしっかり覚える必要はなく、違いに注目して整理する

まとめ

ここまで読んでいただいて、ありがとうございました。

個人情報保護士認定試験は、社会人の方でも時間を確保して勉強すれば、合格する確率がかなり高いです。社会人の方は忙しいですが、その中でどのようにして最短時間で合格できるかを分析してみました。皆様のお役に立てれば幸いです。

個人情報保護法は何度も改正を重ねており、企業における取り扱いルールが厳格化されました。個人情報保護士の需要が高まっているため、資格取得を目指す人が増えています。

この機会に、スタディングの講座を利用してみてはいかがでしょうか。

その他の分析記事はこちら

試験概要についてはこちらでまとめています。

勉強時間については以下の記事で詳しく分析していますので、こちらをご覧ください。

それぞれの教材の違いをまとめてますので、ぜひこちらの記事もご覧ください。

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] あわせて読みたい アナログ人間が個人情報保護士に最短で合格する方法 […]

[…] アナログ人間が個人情報保護士に最短で合格する方法 […]

[…] アナログ人間が個人情報保護士に最短で合格する方法 […]