「司法試験の直前期はどのくらい勉強したら合格できるんだろうか」

この記事を読まれている方はきっと近々司法試験の受験を控えている方かと思います。

そこで、実際の「司法試験直前期の勉強時間」を公開したいと思います。私は2019年度に上位合格者としての司法試験を一発合格しています。人生でこれほど必死に頑張ったのは司法試験が最初で最後だと思います。そのくらい、司法試験の直前期は、文字通り必死に勉強しました。

今回は、皆様のどのくらい追い込むべきかという疑問に答えるべく、「一発合格」で「上位合格者」の私が、当時どのくらい勉強していたのか?ということを、実体験をもとに、リアルな勉強時間を大公開いたします。

これから司法試験を迎える方々には参考になるかと思いますので、是非最後までお読みいただければ幸いです。

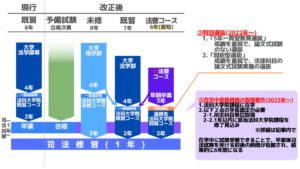

なお、2023年以降、司法試験の実施時期は5月から7月中旬に変更しております。本記事は5月実施の時の直是延期の勉強時間を解説をするものですので、2ヶ月分後ろ倒して理解してしていただければ幸いです。

始める前に「時間割」を組んでおく

追い込み期間に入る前にやっておいたほうが良いことは、やることやルーティーンのリストアップです。

一定のルールを作り、何を勉強すべきか迷わなくすることで貴重な直前期の勉強時間を無駄にしないためです。

私も追い込み期間になる前から追い込み期間の過ごし方は決めていました。このブログを読まれている方はご存知だと思いますが、私は、勉強法などを調べたり実践するのが好きでした。むしろ勉強自体には飽きていて、勉強法をいろいろ試すことに楽しさを覚えていたくらいです。

追い込みのスイッチは「年明け」から

迷うことなく、司法試験直前期に最後まで追い込むためにも、「勉強以外のことを気にせず取り組める」予めの環境づくりが大切です。

私が司法試験にむけて追い込みのスイッチを入れたのは「年明け」からでした。理由は、「4か月半程度であれば追い込める」と踏んでいたからと、「年明けを区切りとできる」からです。

結果的に、追い込み期間としてはちょうどよかったのでないかと思います。ただし、皆様も必ず年明けから追い込まなければならないというわけではありません。4か月半という期間は、自身の完全な経験則から導いた期間です。皆様にも、自分を追い込むことができる限界の期間があると思います。

自身の追い込むことができる期間というものを予め知っておくことが大切です。4か月前半前から追い込んだものの、集中が続かず、司法試験前に十分な勉強が出来なかったとなることは、避けたいはず。そうならないためにも、何年前から自身の限界を試してみたほうが良いです。司法試験の最終日にピークを持ってくることができるように、自分と相談しながら、ゴールを目指し調整していきましょう

一日2科目!各科目を網羅的に何度も復習

司法試験の際に怖いのは、「ここ勉強したはずなのに、思い出せない…」という状況です。そうならないためにも、抜け漏れなく復習に取り組む必要があります。

具体的な方法は、1日に2科目勉強すると決めて、その翌日は前日勉強していない2科目を勉強するという方法です。

目的は、各科目の勉強時間を均等にすることです。受験生だった当時は、以下のように日程を組んで勉強していました。

【勉強の日程例】

…

こんな感じです。

とにかく勉強する科目を決めて、「今日はどの科目を勉強するべきなのか」を明確にし勉強をしていました。

苦手な科目がある場合には、多めに組むと良いかと思います。私の場合、民法と労働法に苦手意識があったので、民法と労働法を勉強するペースは「3日目に1回」くらいにしていました。

科目のみならず「勉強の対象」も決めていました。

科目を決めるだけでは、具体的に何をするできなのかは明らかではなく、合間で無駄に悩んでしまいます。「次どの部分を勉強しようかな…」と悩む時間が積み重なると、意外と時間がとられてしまいますし、せっかくの集中力も切れてしまうキッカケになってしまいます。

その他、悩む時間を減らすポイントとしては、「科目ごとに取り組む教材を事前に決る」ことも心掛けていました。

◎憲法

憲法の場合、以下の教材に取り組むことを決めていました。

インプット用

①アガルートの総合講義100

アウトプット用

①短答過去問

②論文過去問

③判例から考える憲法

④事例問題から考える憲法

⑤重要問題習得講座

なお、総合講義100に関しては、以下の記事をご参考にしてください。

短答過去問及び論文過去問は以下の記事をご参考にしてください。

『判例から考える憲法』と『事例問題から考える憲法』は以下のサイトが参考になります。

◎民事訴訟法

民事訴訟法の場合は以下の教材に取り組むと決めていました。

インプット用

①総合講義100②ロースクールのレジュメ③判例百選

アウトプット用

④論文過去問、⑤法学教室の連載、⑥基礎演習

民事訴訟法の場合は、科目特性として判例学習が重要であること、民事訴訟法の判例百選は出来が良いことから、判例百選をインプット教材としていました。また、ロースクールの授業も、民事訴訟法の授業は、非常に有益だったので見返す教材にしていました。

④論文過去問は、アガルートの司法試験過去問解析講座を粛々と進めていました。⑤法学教室の連載は、当時は連載ですが、いまは書籍化されています。個人的には非常におすすめです。リークエとかが好きな人は合うかと思います。

また、賛否分かれる書籍ですが、個人的には「基礎演習民事訴訟法」が好きでした。

1・2・3・4・5月の勉強時間は?

本記事は司法試験が5月中旬実施であった時の記事になります。7月実施の現在では2月分後ろに倒して考えてみていただけると幸いです。

1月:休日は3日

1月の休日は三日だけでした。具体的には以下のとおりです。

1月3日(木):半日OFF(午前)

1月6日(日):半日OFF(午前)

1月14日(月):半日OFF(午後)

1月15日(火):半日OFF(午前)

1月19日(土):半日OFF(午後)

1月25日(金):半日OFF(午前)

一日フルで休むのは怖くて、半日OFFをとっていました。

ただ、1月はまだロースクールの授業があったりしていたので、休日は多くないですが、実際はそこまで追い込めていませんでした。

勉強時間としては、午前8時から午後10時くらいまでで、食事の時間や休憩時間を差し引くと、8時間程度だったと思います。半日OFFの日の勉強時間を4時間と仮定すると、1月の勉強時間は、概算すると224時間となります。

2月:休日は2日

2月の休日は以下の通りです。ロースクールの期末試験も終わり、試験に向かって完全に追い込みの時間となりました。

2月2日(土)半日オフ

2月3日(日)半日オフ

2月17日(日)1日オフ

ロースクールの授業も終了しており、試験対策に全振りでした。3日に1回は、司法試験型の答練を受けていたようです。かなり追い込んでいたようです。

3月:休日は4日間

3月14日(木)1日オフ

3月16日(土)1日オフ

3月26日(火)1日オフ

3月30日(土)1日オフ

3月は疲れが溜まってきたのか4日間フルで休んでいたようです。この時期に全国模試も受験していてかなり疲れが溜まっていたのだと思います。

休みの日は、サマークラークの応募書類を一気に作成してまとめて申込みをした記憶です。

4月:休日は半日

4月はなんと記録上は、15日(月)に半日休んだだけのようです。最後の追い込みのために、ほぼ休んでいなかったようです。

5月:休暇なし

5月は休暇なしです。この時期は、暗記とヤマ当てをしていたと思います。休んではいましたが、勉強の負荷は押させていました。

年明けから司法試験直前までこれ以上勉強できないレベルまで自分を追い込みました。今思い返すと、結果的には、体調を崩すことなく受験できたので良かったですが、ここまで追い込まなくても良かったのではないかと思います。

最後に

今回は、司法試験直前期のリアルな勉強時間を解説させていただきました。直前期の追い込み方は、各人次第ですが、ひとつの参考にして頂ければ幸いです。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] […]

[…] 受講方法の詳細は「総合講義100の評判と使い方-使い方次第でもっと合格に近づく」で詳述していますが、おおむね、以下のとおり受講してみてください。 […]