【2025年10月更新】アガルートの重要問題習得講座の使い方と評判【上位合格者解説】

ロッポー

ロッポーこんにちは、ロッポーです。

今日は、ぼくが司法試験・予備試験の合格に向けて本気で使い倒したアガルートの「重要問題習得講座」について、使い方や実際の印象をリアルに語っていきます。

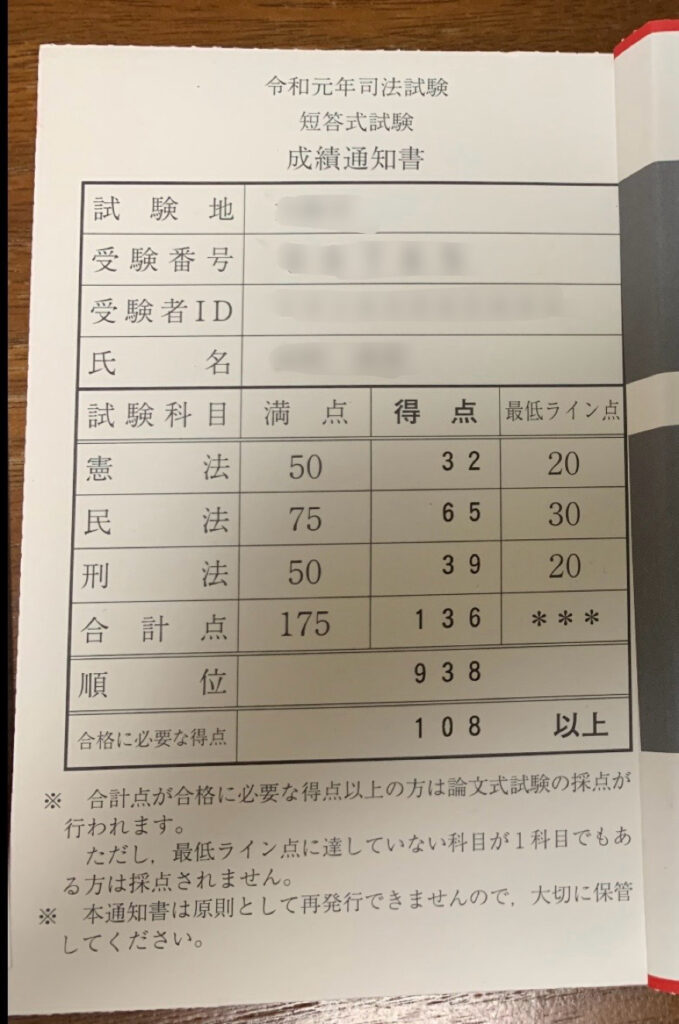

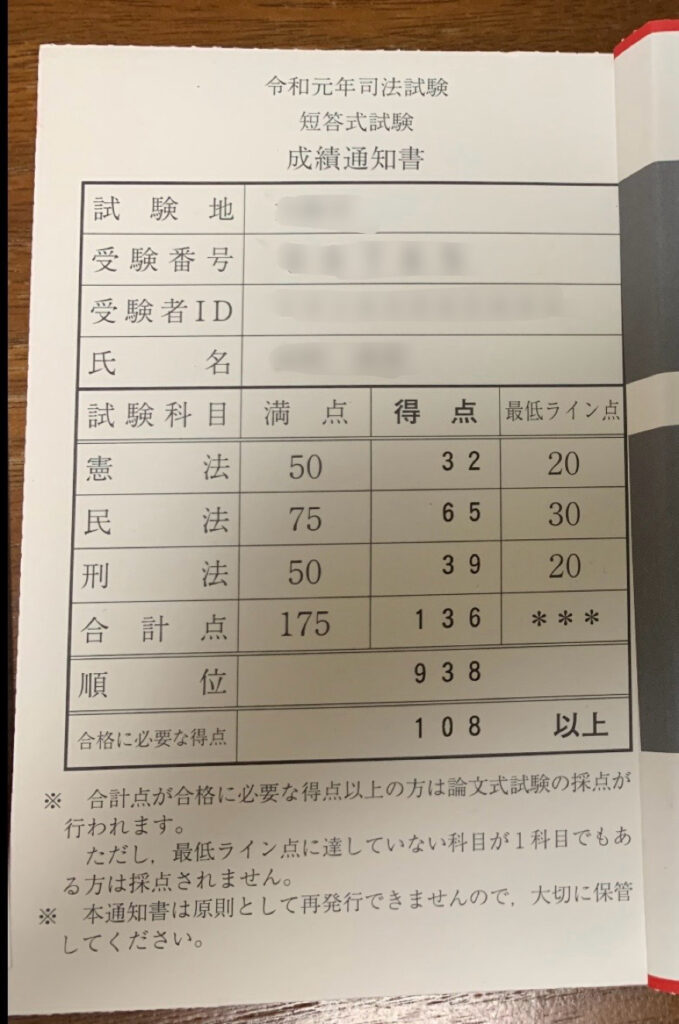

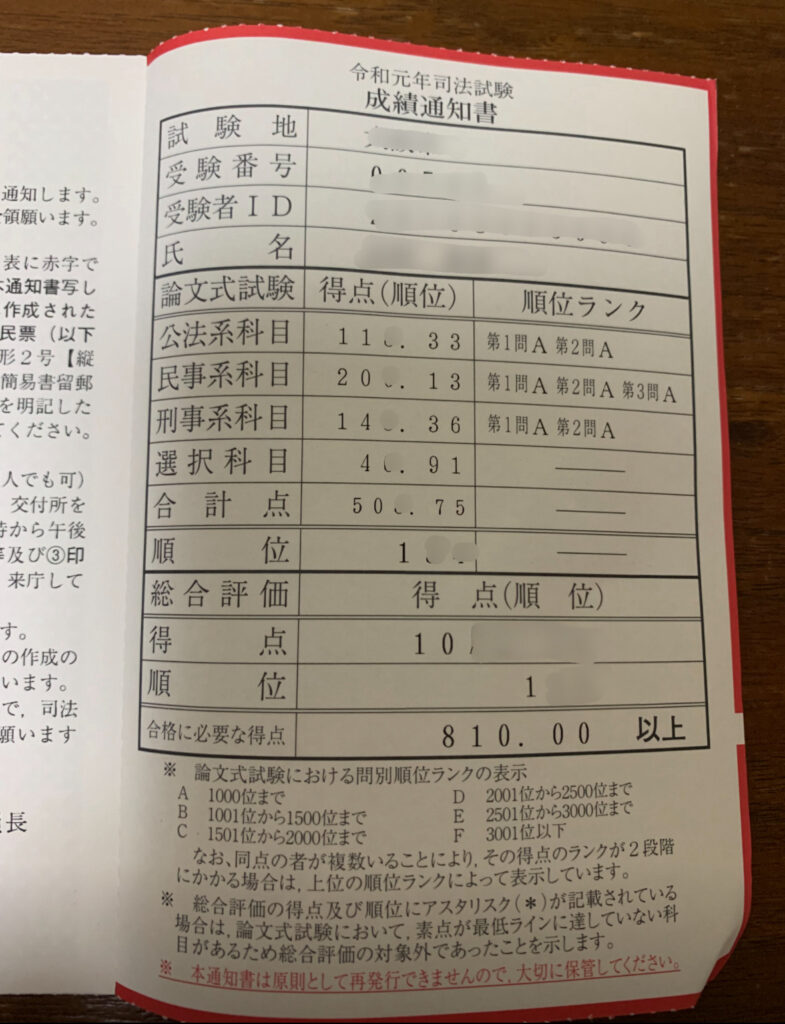

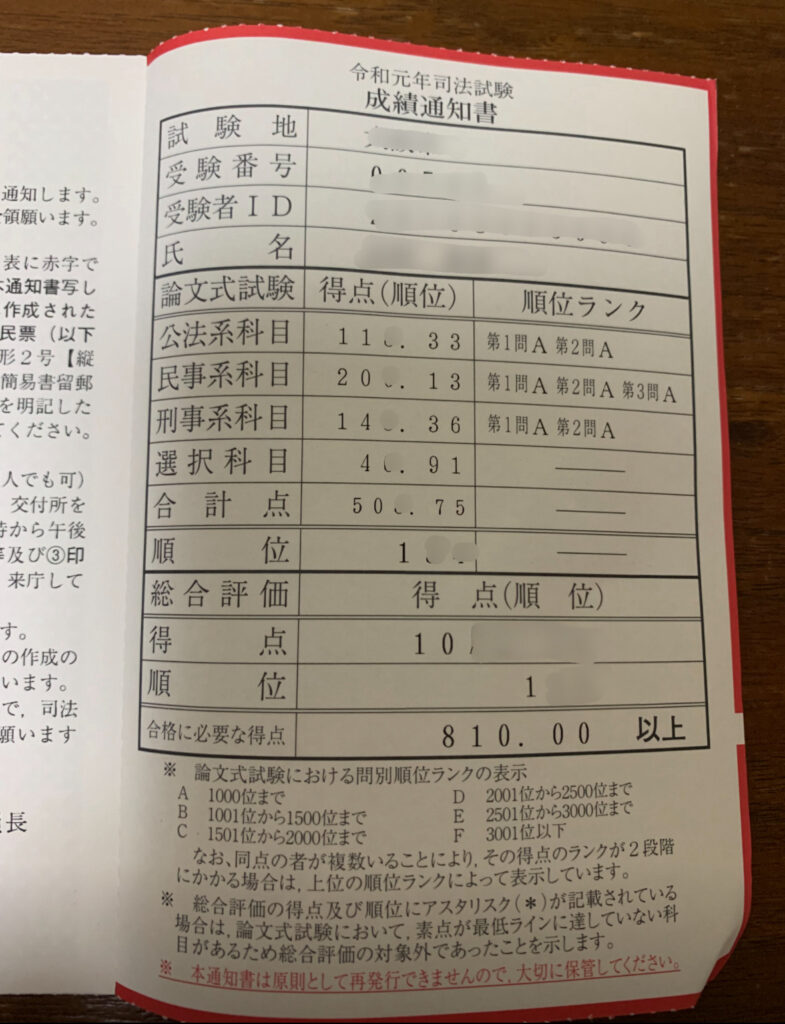

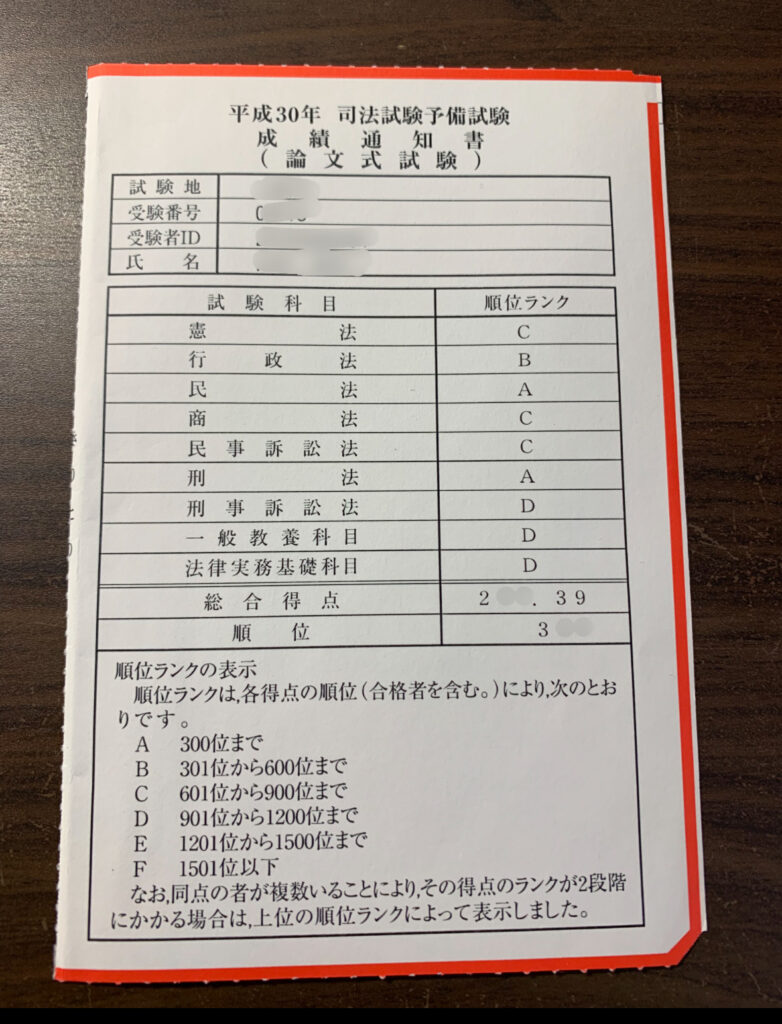

ぼく自身、大学時代はサークルとバイトに明け暮れていて、学部の成績は「可」ばかり。でも、そんな凡人のぼくでも、この講座に出会って、平成30年に予備試験合格、翌年の令和元年に司法試験に一発合格(論文総合100番台)することができました。

その合格の原動力になった講座こそ、「重要問題習得講座」だったんです。

▼執筆者の合格実績(司法試験・予備試験)▼

アガルートの教材で学習した基本7科目はオールA判定でした!

アガルート「重要問題習得講座」の特徴を解説

『重要問題習得講座』は、アガルートアカデミーが提供している、司法試験・予備試験の“論文特化型”講座です。

アガルートは、令和6年度司法試験において、合格者占有率37.8%という圧倒的な数字を記録しています。つまり、受験生のうち、かなりの人がアガルートの講義を選んでいたということですね。そして、公式サイトによると、これまでに累計981名の合格者の声が集まっているそうです。

司法試験って、相対評価の試験なんですよね。

だからこそ、多くの受験生が使っている予備校の講座を選ぶことは、それ自体が一つの安心材料になるんです。合格実績がしっかりしていると、「あ、自分もここで頑張れば届くかも」って、心がふっと軽くなりますよね。

そして、予備試験も司法試験も、やっぱり最大の山場は“論文”。択一ができても、論文で崩れてしまっては合格は難しい。

そんな論文対策の中で、ぼくが特におすすめしたいのが――そう、『重要問題習得講座』です。

アガルートの公式サイトでも、こう紹介されています。

この問題を繰り返せば、もう論文式試験は怖くないという自信を身につけられる講座

この言葉、ぼくはほんとうにその通りだと思います。

何度も繰り返すうちに、自分の中に“論文の軸”ができていく。

迷ったときに立ち返れる“型”が、この講座にはあります。

『総合講義100』『論証集講座』『重要問題習得講座』

の三つの講座は、私の人生を変えた講座です。個人的には、この3講座だけで、十分に合格水準に達するのではと思っています。

特徴①問題数 約450問

| 科目 | 問題数 | 講義時間 |

|---|---|---|

| 憲法 | 40~70問 | 約17時間 |

| 行政法 | 40~70問 | 約14時間 |

| 民法 | 40~70問 | 約16時間 |

| 商法 | 40~70問 | 約14時間 |

| 民事訴訟法 | 40~70問 | 約15時間 |

| 刑法 | 40~70問 | 約17時間 |

| 刑事訴訟法 | 40~70問 | 約7.5時間 |

| 合計 | 約450問 | 約101時間 |

重要問題習得講座には、全7科目あわせておよそ450問の問題が収録されています。1科目あたりにすると、平均で約64問ほど。静かにコツコツと演習を積み上げたいタイプの人にとっては、まさに「必要かつ十分」な分量だと感じます。

ちなみに、ぼくが受験生の頃に使っていたときよりも、今はずいぶんとボリュームが増えています。当時は、だいたい1科目40〜60問くらいだったと記憶していますが、最新版では70問を超える科目もあるようです。

だからこそ、もしこの講座を選ぶと決めたなら、あれこれ他の市販の問題集に手を広げず、「これ一冊に全集中してやり込む」というのも、すごくいい戦略だと思います。講座の網羅性もさらに強化されていて、論文の地力をつけたい人には本当におすすめです。

特徴②講義時間 約101時間

重要問題習得講座の講義時間は、以下の通りです。

テキストには、詳細な解説があるので、講義は、必要な範囲で聴けばいいと思います

憲法約17時間

行政法約14時間

民法約16時間

商法約14時間

民事訴訟法約15時間

刑法約17時間

刑事訴訟法約7.5時間

合計約101時間

アガルート「重要問題習得講座」

特徴③テキスト

テキストは、司法試験予備校では珍しい、フルカラーテキストです。

①問題→②解説→③答案構成→④模範解答の構成になっています。

特徴④問題「難しすぎず、でも本番を意識した実践的なレベル」

重要問題習得講座には、アガルートのオリジナル問題はもちろん、旧司法試験の過去問、予備試験の過去問、そしてロースクール入試の過去問など、さまざまな出題形式が盛り込まれています。

難易度としては、ロー入試と予備試験論文の“ちょうど中間くらい”といった印象です。難しすぎず、でも本番を意識した実践的なレベル。ここを繰り返し解くことで、自然と「予備試験合格レベル」の実力が、少しずつでも確実についていくはずです。

特徴⑤解説

この講座の解説、ほんとうに丁寧なんです。

判例や学説をきちんと押さえていて、「なんとなくわかった気になっていたところ」が、スッとクリアになる感覚があります。独学だと不安になりがちなポイントもしっかりカバーされているので、内向型でじっくり型のぼくにとっては、とてもありがたい教材でした。

特徴⑥答案構成

いきなり白紙から答案を書くって、なかなかハードル高いですよね。特に事例問題になると、「どこから手をつけたらいいんだろう…」って迷ってしまう。

そんなとき、この講座の「答案構成例」が役立ちます。各問題ごとに載っているので、自分で作った構成と見比べながら、「あ、ここ論点抜けてたな」とか「こういう順番で書けばよかったのか」といった気づきが得られるんです。

黙々と一人で、自分の思考を振り返るには、ぴったりの教材です。

特徴⑦模範解答で「自分の答え」を育てる

重要問題習得講座には、各問題に「模範解答」がついています。これは、ただの“理想解答”ではなく、自分の答案とじっくり見比べるための“学びの鏡”みたいな存在です。

答案を書いたあとは、ぜひ模範解答と照らし合わせてみてください。どこにズレがあったのか、何が足りなかったのか、自分のクセや課題が自然と浮かび上がってきます。こうした地道な自己分析こそが、論文力を底上げしてくれる大切なプロセスなんです。

ちなみに、「問題」「解説」「答案構成」「模範解答」がどんなものか気になる方は、アガルートの公式サイトでサンプルテキストをダウンロードできます。サンプル講義とあわせて、実際に試してみるのが一番早いです。

ぼくも最初は「自分に合うかな?」と不安だったけれど、サンプルを見た瞬間に「これなら続けられそう」って、静かに確信が持てました。

サンプルは、アガルートの会員登録なしでも、誰でも無料でダウンロード可能です。自分のペースで、こっそり試してみてくださいね。

アガルートの講義ってダウンロードできるの?

はい、できます。これは意外と知られていないけれど、かなり嬉しい機能です。

アガルートでは、講義動画をアプリでダウンロードすることができます。だから、Wi-Fiのある環境でダウンロードしておけば、外出先や通勤時間、自転車での移動中(ロッポーもよくやります)など、オフラインでも気軽に講義を聴くことができるんです。

司法試験の勉強って、長期戦。だからこそ、ちょっとしたスキマ時間をどう活用するかがカギになりますよね。

「またあの講義聴きたいな」って思ったときに、すぐに聴ける安心感。内向型で反復学習が好きなぼくにとっては、かなり大きなメリットでした。

▼アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい!▼

待望のモバイルアプリが登場!映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます!

問題演習に便利!「問題冊子データ」の活用法

重要問題習得講座には、問題部分だけをまとめた「問題冊子データ」が用意されています。これ、地味だけどものすごく使えます。

ぼくの場合は、PDFを印刷して、1日で20問くらいをまとめて解いたり、あえてランダムに並べて“シャッフル演習”に使ったりしていました。テーマ別ではなく、混ぜて解くことで、実戦感覚がぐっと高まるんですよね。

「今日は記述力を集中的に鍛えたい」と思ったときに、この問題冊子だけを取り出して演習する。そんな使い方ができるのも、この講座の柔軟なところです。

1科目1講師のプロフェッショナル集団

アガルートの司法試験・予備試験講座は、1科目1講師の体制を整えています。各講師が専門分野を担当するため、講義のクオリティーが極めて高いです。

講師によっては、民事系は分かりやすいけど、公法系が弱い等といわれることがありますが、アガルートは「1科目1講師」の体制で、クオリティーの高い講義を提供しています。

様々な講師の法的思考力や問題の分析手法を学べるという意味で、1講師が全科目を担当している口座よりも、学べることが多いのではないかと思います。

| 科目 | 講師名 | 経歴・特徴 |

|---|---|---|

| 憲法 | 谷山政司 | 2011年司法試験合格、豊富な指導経験 |

| 行政法 | 井上絵理子 | 2011年予備試験合格(論文10位)、2012年司法試験合格(総合200番台) |

| 民法 | 渥美雅大 | 2015年司法試験合格、実務経験豊富 |

| 商法 | 若杉咲良 | 2012年司法試験合格、早稲田ローアカデミック・アドバイザー経験 |

| 民事訴訟法 | 富川純樹 | 関西学院大学法科大学院で指導経験 |

| 刑法 | 石橋侑大 | 2014年予備試験合格、2016年司法試験合格 |

| 刑事訴訟法 | 小島武士 | 2013年司法試験合格、実践的指導 |

司法試験の「出題趣旨・採点実感」等のデータ提供

さらに嬉しいのが、司法試験本番の「出題趣旨」「採点実感」などの公式資料も、PDFで提供されていること。

これらは、司法試験委員が何を重視して採点しているのか、どんな答案が評価されるのかを知るための“答え合わせ”のような資料。予備試験や司法試験を目指すなら、必ず目を通しておきたい内容です。

ぼくも、答案作成後にこの資料と照らし合わせて、「あ、自分はここを読み違えてたな」とか「この視点が抜けてた」といった振り返りをしていました。

この地道な反省と修正の繰り返しが、合格への最短ルートなんだと、今は思っています。

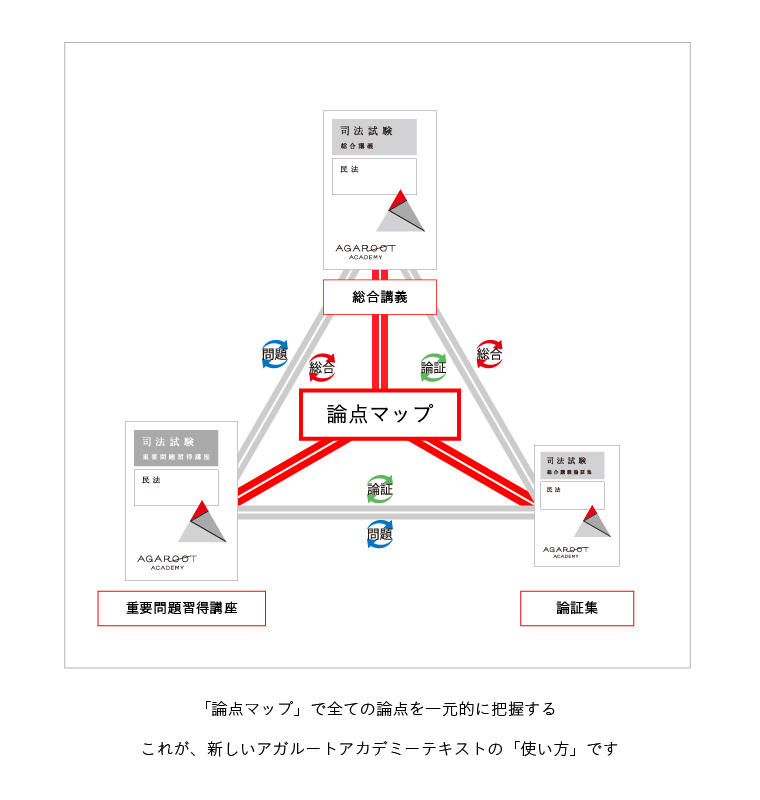

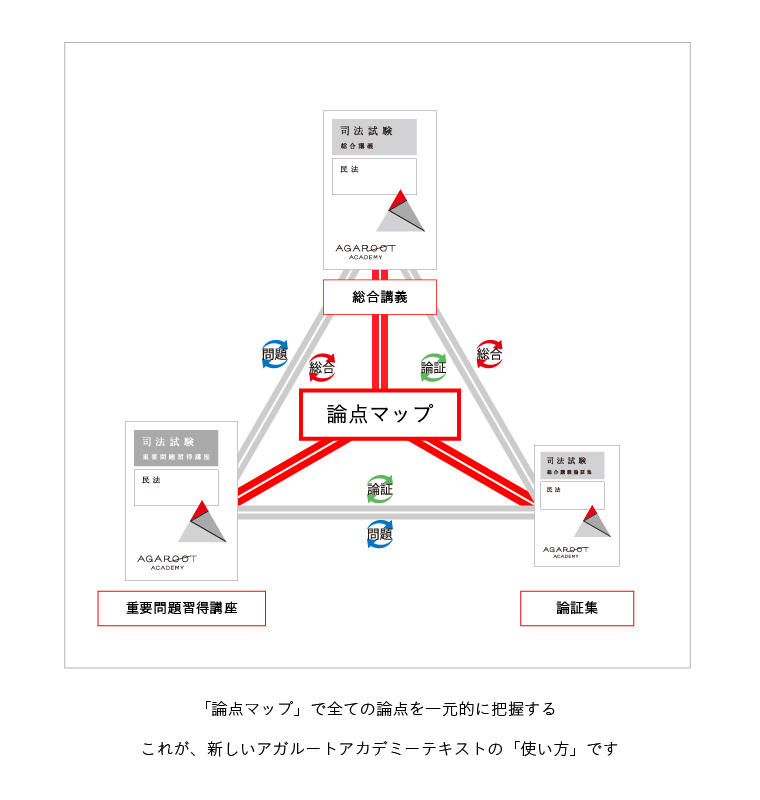

勉強の「地図」になる──巻末の論点マップ

重要問題習得講座のテキストの巻末には、「論点マップ」がついています。これが本当に便利で、たとえば総合講義や論証集講義と連携させて勉強したいとき、「この問題の論点ってどこで扱われてたっけ?」というのがすぐに確認できるんです。

ぼくはよく、この論点マップを“勉強の地図”と呼んでいます。

特に、問題をシャッフルしてランダムに解いていくような演習法をするときには、このマップがあると復習効率がぐんと上がります。迷子にならずに、自分の理解の足りない場所をピンポイントで見つけ出せる。そんな頼れるツールなんです。

確実に実力を積み上げていきたい人にとって、この論点マップはとても心強い味方になると思いますよ。

左側の数字は、私が加えたものです。

▼論点マップのイメージ▼

論点マップは「総合講義300」「総合講義100」「論証集の使い方」「重要問題習得講座」に付属しています。

問題番号順論点表

ロッポーが受験していた当時の重要問題習得講座には、まだ掲載されていなかった「問題番号順論点表」。いまは、この機能が新たに追加されているようです。さすがアガルート、受験生のリアルなニーズをしっかり反映していますね。

この表は、その名のとおり、各問題ごとにどんな論点が問われているのかを整理した一覧表です。

たとえば、「この問題、いきなり解くにはちょっと不安だな…」というとき、あらかじめ論点表を見て、関連知識を軽く復習してから問題に取り組む──そんな使い方ができます。論点抽出や答案構成にまだ慣れていない段階では、こうやって論証の型をしっかり身につける練習をするのも、実力アップにつながる良い方法だと思います。

もちろん、いきなり論点表を見ずに、解答構成から挑戦する訓練も大切。でも、たまには“論証を正確に展開する力”を意識してトレーニングするのも、確かな意味があります。

ロッポーからひとこと|講座は進化、でも“本質”は変わらない

今回ご紹介した内容は、あくまでロッポーが受験生だったころ(2018年 予備試験/2019年 司法試験)に、「重要問題習得講座」をどう活用していたかという個人的な体験に基づいたものです。

ただ、それから数年が経ち、講座の内容もどんどんアップデートされていますし、試験の出題傾向にも変化があると思います。なので、あくまで「一つの参考例」として読んでいただけたらうれしいです。

でもね、それでも、はっきりと言えることがあります。

いまも心からおすすめできる講座であることは、間違いありません。

確かに、予備校講座は安くはありません。ですが、予備試験・司法試験という人生を大きく変える試験に挑むための“自己投資”として見たとき、費用対効果はかなり高いと、ぼくは思います。

司法試験合格者が教える!「重要問題習得講座」の効果的な使い方

「重要問題習得講座」のおすすめの使い方をご紹介させていただきます。

個人的には、インプット講座、ペース問題集、論証集は、どのフェースでも必須の教材かと考えています。ただし、フェース毎に、使い方を変える必要があります。

最初から、答案を作成できる人はいません。私のおすすめは、以下の使い方です。

▼おすすめの使い方▼

- 問題文を読んで「どの論点が問われているか?」を考える

- 自分で抽出した論点を、解説・答案と照らし合わせて確認

- 抽出漏れがあれば、なぜ気づけなかったのかを徹底分析する

- 論点抽出後、答案の骨子を考える

- 短文型から長文型へと成長させていくのがコツ

- 実際に答案を起案する(何も見ずにやるのがポイント)

- 模範解答と見比べて自己添削

論点抽出、答案構成、答案作成の3STEPを繰り返すことで、論文試験への不安は消えました。

旧司法試験の過去問を取り組む前に

司法試験・予備試験の対策として、「旧司法試験の過去問も解いておこうかな」と考える方は少なくないと思います。

たしかに、旧司法試験には良問が多く、論点の深掘りや応用力の養成に役立つ面もあります。ただし──ロッポーとしては、まだ基礎講義(たとえば総合講義100など)を受講中の方、あるいは受講を終えたばかりの段階にある方には、あまりおすすめしていません。

理由はいくつかあります。

◆一行問題は、今の試験形式とは違う

旧司法試験には、いわゆる「一行問題」と呼ばれる出題形式が含まれています。これは、現行の司法試験・予備試験では見られない形式です。形式が異なる問題に取り組んでしまうと、今の試験に必要な力とズレた方向に進んでしまう可能性があります。

◆網羅性に乏しいため、基礎固めには不向き

一行問題を除いたとしても、旧司法試験の過去問は、出題範囲にムラがあります。つまり、「よく出るけれど、出題されていない論点」がけっこう多いんです。これでは、基礎を固めたい段階での学習としては、やや非効率になってしまいます。

◆まずは、重要問題習得講座で「穴」を埋める

今の段階では、旧司の過去問に飛びつくよりも、短文の事例問題を通じて、主要な論点をバランスよく押さえることが先決だと思います。

その点で、ロッポーがイチオシしたいのが『重要問題習得講座』。この講座は、網羅性もありつつ、問題の難度も適度で、論文の“型”を身につけるには最適です。

「基本が固まった」と思えたときに、初めて旧司法試験や予備試験・司法試験の本試験問題に取り組む。そうしたステップを踏むことで、より深い理解と実力がついてくると、ぼくは感じています。

はじめての事例問題演習──論点抽出から始めよう

これから論文対策として事例演習を始めようと考えているあなたへ。

まず大前提として、「いきなり答案を書ける受験生」なんて、ほとんどいません。

最初のうちは、「問題を読んでも何を書けばいいのか分からない…」と感じるのが普通です。

だからこそ、最初のステップは「論点抽出」の練習です。

ステップ①|問題文から「気になるところ」を探す

事例の中には、必ず「何かがおかしい」「ここ、ルールに引っかかりそう」という“違和感”が潜んでいます。まずは、その「問題意識」に気づくこと。そこが、論点への入り口です。

ステップ②|解説を見て、自分の抽出力をチェック

自分で論点を挙げたら、次に解説を読みながら「当たってたかな?」と確認してみましょう。はじめはズレることも多いですが、大丈夫。繰り返すうちに、少しずつ精度が上がっていきます。

ステップ③|余裕があれば「規範定立」にも挑戦

論点が分かってきたら、次のステップは「規範を立てる練習」です。これは、ある程度インプットが進んでからでもOK。まだ慣れていないうちは、「とりあえず論点に気づく」ことを優先しましょう。

あてはめは、まだ焦らなくて大丈夫

「規範はなんとなく分かるけど、あてはめができない…」という声もよく聞きます。でも、それも当然のこと。初学者の段階で、いきなり正確なあてはめまでできる人は、まずいません。

だから、最初は気にしないで、とにかく「事例に触れる量」を増やすことを意識してみてください。

初学者から中級者へ──構成案をつくってみよう

論点抽出が少しずつできるようになってきたら、次のステップへ進みましょう。

それが「答案構成案」の作成です。

答案構成とは、「何を」「どの順番で」「どう書くか」を事前に整理しておく作業のこと。いきなりフルの答案を書くよりも、頭の中を整理するにはとても効果的な練習になります。

どこまで詳しく書くか?は自分のスタイル次第

構成案は、人によって「ざっくり型」もいれば「細かく書き出す派」もいます。でも、学習初期のうちは、できるだけ丁寧に、詳細に書いてみるのがおすすめです。

たとえば:

- どの事実が、どの論点に関係しているか

- どんな規範を立てるのか

- どんな評価(あてはめ)をしそうか

など、ノートに箇条書きでもいいので、頭の中を“見える化”していきましょう。

あてはめの「下書き」も、ここでやってみよう

この段階では、答案としてしっかり文章化しなくても大丈夫です。

むしろ、「どの事情をどう評価するのか」を考えてみる、というだけでも十分トレーニングになります。

たとえば、「Aの行動には正当性があるのか?」「Bの主張には無理がないか?」といった視点で、少しずつ“評価の感覚”を養っていきましょう。

ロッポーも、答案構成を繰り返すことで、答案の“骨組み”が見えるようになってきました。

いきなりうまくできなくても大丈夫。構成を作ること自体が思考のトレーニングですし、答案の質も自然と上がっていきます。

静かに積み上げるこのプロセスこそ、合格に続く道なんです📘🖋

中級者からその先へ──答案例を「何も見ずに」書いてみよう

論点抽出もできて、構成案もある程度スムーズに作れるようになってきたら──

次はいよいよ、本格的な答案作成(いわゆる「起案」)にチャレンジしてみましょう。

ここでの大事なポイントは、**「何も見ずに起案すること」**です。

つい手元の論証集やテキストを開きたくなるかもしれません。でも、そこはグッとこらえて、自分の中にある知識だけで書いてみましょう。間違っていても、書けなくても大丈夫。今の自分の「実力の地図」を描き出すつもりで、机に向かってみてください。

書いたあとは、しっかり自己分析を

答案を書き終えたら、アガルートの模範解答と見比べてみましょう。

- 論点は適切に拾えていたか?

- 規範は正確に立てられていたか?

- あてはめは具体的だったか?

- 構成や論理展開にムリはなかったか?

こういった視点でじっくりと自己分析することが、理解を深め、次の答案に活きていきます。

このレベルになったら、1つの事例にかける時間も、それなりに長くなって大丈夫。

量から質へ、学習のギアを少しずつ切り替えていきましょう。

ロッポーも、起案後に赤ペンで何度も何度も自分の答案を修正していました。

地味な作業だけど、「できなかったことが、できるようになる」感覚は、やっぱり特別です。

ロッポー流|重要問題習得講座の“使い倒し方”

ここまでは、一般的な使い方についてご紹介してきましたが──

ここからは、ぼく自身が受験生だった頃、どのように重要問題習得講座を活用していたのかを、少し具体的にお話ししてみようと思います。

基本のスタンスは、

- ゲーム感覚で楽しむ

- 印刷代を気にせず印刷して書きなぐる(手を動かす)

- ランダムに演習して本番さながらの状況で

- 司法試験直前まで何度も繰り返す

(1)初学段階|「読むだけ」でも立派な訓練

勉強を始めたばかりのころは、総合講義の受講と並行して、重要問題習得講座にも取り組んでいました。

とはいえ、当時はまだ論証なんて書けるレベルではなく、知識もふわっとしていたので、演習といっても「問題を読む→解説を読む→答案例を読む」という、読むだけ学習が中心でした。

目的はひとつ。

「今学んでいる知識が、試験ではどう問われるのか」を感覚として掴むためです。

この“問い方の感覚”に早く慣れることが、その後の論文対策の大きな基礎になりました。

※ぼくが受講していた当時の講座には、まだ「答案構成例」がついていませんでした。

(2)論点抽出だけに集中するフェーズ──「精度」と「量」を両立しよう

ある程度、勉強が進んできて──

論証まではまだ書けないけれど、「あ、この事案ってこの論点かな?」と問題の所在が見えてくるようになったら。

この段階では、論点抽出に特化したトレーニングを徹底して行っていました。

1日20問、量をこなす日もあっていい

ぼくはこの時期、単元ごとに順番に進めながら、1日に20問ほど、論点抽出だけを繰り返す日をつくっていました。

答案構成まではせず、問題を読んだらすぐに「この論点だ」と自分なりに考え、すぐ解説と照らし合わせて答え合わせ。テンポよく、テンションも保ちながら進められる方法です。

おすすめの方法:PDF印刷×手書き書き込み

とにかく手を動かすのが大事。

ぼくは、問題PDFを印刷して、余白に論点を書き込むスタイルで学習していました。

- 問題文中の重要な事実にはマーカーを引く

- 判断に迷ったところには「?」を書いておく

- 出題形式に慣れるために、目線は常に“本番モード”

テキストに直接書き込むのがもったいなく感じる人もいるかもしれませんが、重要問題習得講座はPDF形式で印刷できるので、気兼ねなく使えます。

夜に「できなかった論点」を再確認

演習後、特に論点が抽出できなかった問題については、寝る前にもう一度確認していました。

寝る前の復習って、記憶の定着にかなり効果があるんです。

「今日はこの問題でつまずいたな」っていうのを、静かに頭に入れてから眠る。翌朝、ふっと理解できることも多かったです。

分からない論点は、必ず「戻って確認」

抽出できなかった論点や、論点の所在すらつかめなかった問題については、総合講義のテキストに戻って復習していました。

重要問題習得講座は、インプットがある程度進んでいることを前提に作られています。

だから、もしインプットが曖昧だと感じたら、焦らずに一度立ち戻ることも大切。

「立ち止まる勇気」も、合格への力になるんです。

ゲーム感覚で、継続できる仕組みをつくる

論点抽出は、慣れないうちは地味に感じてしまうこともあります。

そんなときは、ちょっとしたゲーム性を取り入れると、楽しさが続きやすくなります。

- 「1時間で10問チャレンジ」

- 「正答率70%超えたら、ご褒美に好きなアニメを1話見る」

- 「全部終わったら、お気に入りのカフェでプリンを食べる」(←ロッポーの密かな楽しみ)

自分にとって楽しいルールをつくって、“継続できる工夫”を仕込んでおくと、学習が習慣になっていきます。

静かだけど熱いあなたの努力が、やがて大きな実力になります。

ロッポーは、そんなあなたの毎日の積み重ねを、今日もこっそり応援しています🐾📘

(3)答案構成にも取り組む──「考える力」を形にする訓練

勉強がさらに進んで、「答案の型」や論点の流れが少しずつ自分の中で定着してきた頃──

このタイミングで、ぼくは1日20問ほどの答案構成に取り組むようになりました。

講義はこの段階からでOK

ちなみに、ぼくが重要問題習得講座の講義を本格的に聴き始めたのもこの頃です。

講義には非常に丁寧な解説がついていますが、個人的には、ある程度の思考の型ができてから聴いた方が、理解の吸収率が高まると感じました。

なので、最初から無理に全部聴こうとせず、このレベルに達してから段階的に取り入れるのも十分アリだと思います。

PDF印刷×余白メモで「思考を可視化」

答案構成は、問題PDFをプリントアウトして、余白にメモを取りながら進めていました。問題文中の事実に下線を引いたり、右端に論点を並べてみたり──自分なりに「見やすい構成メモ」を工夫していた時間は、今でもよく覚えています。

答え合わせは「赤ペンで自分を添削」

構成案ができたら、模範解答と照らし合わせて、自分の構成案に赤ペンでチェックを入れていく。これがぼくの定番スタイルでした。

- 論点の見落としはないか?

- 順序は適切か?

- 抜けた思考過程はなかったか?

こうして「構成+赤ペン添削」をセットにしておくと、後から見返したときに、そのときの自分の思考プロセスごと振り返ることができるんです。

ホッチキスで“思考の記録”を残す

問題と構成案は、セットでホッチキス止めしておいて、ふとしたときに取り出せるようにしていました。

たとえば、「あの問題、結局どう整理してたっけ?」と迷ったとき、赤ペンの書き込みとともに見返すことで、自分がどう考えたかがすぐに思い出せる。

こういう“自分だけの思考の記録”って、意外と後々の大きな武器になります。

ロッポーは、「書いて、直して、見返して」という静かな反復の中で、少しずつ論文力を伸ばしてきました。

答案構成は、いわば“自分の頭の中の地図”を描くような作業。

手を動かしながら、ゆっくりでもいい。地図が少しずつ精緻になっていくのを、楽しみながら続けてみてくださいね📘🖋✨

答案構成を行う際も、タイムアタックを取り入れる等して、ゲーム性を取り入れるようにしましょう。

(4)試験直前期──“ランダム演習”で脳を試験モードに

いよいよ本番が近づいてきたら──

ロッポーが頼りにしていたのは、ランダム演習です。

試験って、どこから出題されるか分からない。

だからこそ、「体系通りの学習」ではなく、**出題されそうな範囲を“あえてシャッフルして解く”**というスタイルを意識していました。

■ 科目ごとの出題論点を、ランダムで演習

たとえば、試験直前に「明日は民法総則が出るかもしれない」と思ったら──

重要問題習得講座の中から、民法総則に関する問題だけをランダムで選び出して、構成をつくる練習をしていました。

当時の講座では、第1問〜第12問が民法総則だったので、スマホの乱数アプリを使って問題をランダムに選び、

たとえば:

第7問 → 第11問 → 第8問 → 第5問 …のように、順番をバラして演習していました。

この「次に何が来るか分からない」感覚って、本番の試験にすごく近いんです。

じつは、こうした順不同のランダム演習は、記憶の定着にも有効であることが、科学的にも示されています。

(参考:「圧倒的に記憶の定着を促す勉強法 – 司法試験・予備試験応援サイト」)

つまり、「体系的に理解する段階」から、「ランダムでも再現できる段階」へと、知識を“実戦仕様”にしていくトレーニングなんです。

上記の場合、第7問→第11問→8問→5問の順で解いていきます。

全科目をシャッフル、1日2問は答案起案

予備試験や司法試験の直前には、全科目・全問題をランダムで演習していました。

この時期の主なトレーニングは構成メモでしたが、1日2問くらいは答案をしっかり起案していました。

構成にしても答案にしても、「本番と同じように考える時間」をつくっておくことが、最後の仕上げになります。

論証も、ランダムに口頭アウトプット

問題だけでなく、論証のアウトプットもランダムでやっていました。

論点マップに番号を振って、乱数で引き当てた番号の論点について、何も見ずに自分の言葉で論証をしてみる。

それができると、「どこから出されても大丈夫」という自信が、静かに、でも確かに積み上がっていきます。

ロッポーのひとこと

体系順に積み上げてきた知識を、試験本番で“自由に引き出せる力”に変えていく──

それが、直前期のランダム演習の意味だと、ぼくは思っています。

飽きずに続けたいなら、ゲーム感覚も大切。

ルールを決めて、「今日はこの範囲を、乱数で5問」みたいに楽しんで取り組んでみてくださいね。

静かに、でも確かに合格に近づいていく、その一歩一歩を、ロッポーは今日も応援しています📘🌱

乱数アプリで、ランダムで解きまくる

すでに言及している通り、勉強の最終段階では、乱数アプリを使ってランダムに解きまくっていました。

直前すぎて何したらよく分からない時期も、基本的にランダムに問題を解き、ランダムに論点を確認するということをしていました。百選もランダムに復習するといいかもしれません。

無作為に選ばれた問題を、正確に答案構成をできるレベルになれば、予備試験であればすでに合格水準にあると言えます。私の場合、司法試験の直前では、問題を見れば、頭の中で瞬時に答案構成を練れるくらいになっていました。

【追記】

私は、乱数アプリを使用していましたが、問題PDFをざっと印刷して、ごちゃまぜにして、解いていく方が簡単だと思います!

アガルートの重問の評判|良い口コミと悪い口コミ

アガルートの重要問題習得講座の良い口コミと悪い口コミを調べてみました。

◆良い口コミ

- 「基本論点を網羅しているのが強み。解説が詳細で信頼できる。」

- 「450問のボリュームは最初きついが、やり切ればどんな問題も怖くなくなる。」

◆悪い口コミ

- 「問題数が多すぎて全部回すのは無理…」

- 「インプット講座と一緒に使わないと難しい。」

悪い口コミもありますが、インプット講座と併用すれば問題なし。450問は多いようで、やり切れば大きな財産になります。

悪い口コミ

アガルートの重問にはいくつかの懸念点も指摘されています。

問題が軽く、基本的な部分のみを抑えており、それでいて網羅性が高い点が非常によかった。問題数が多く、全問を起案することこそできなかったが、問題を読み、頭の中でざっと構成し、解説・答案例をみるという作業を数周行っただけでも、各論点に対する考え方や流れののストックを作ることができ、基礎力向上に役立った。特に、ロー入試前の時期には最適な教材であると思う。

合格者の声

最も顕著なのは、その反復演習の難しさです。多数の問題を網羅していることは利点ですが、それゆえに全ての問題を繰り返し演習することは、多くの学習者にとって負担となります。特に、時間的制約のある社会人などは、全問題を網羅することの難しさを感じることがあるかもしれません。

他方で、問題数が適切だったと指摘する合格者もいます。

私の合格にとって必須の講座だったと思います。重問は、司法試験頻出の問題が網羅されていることに加え、まだ出題されていないが出題可能性がある問題まで収録されている点が素晴らしいと思います。また、問題数が多すぎると回すのが大変ですが、ボリュームはありつつも無駄がない内容でバランスがとてもよかったです。解答も、受験生がそのまま試験答案で使える内容になっており、信頼できました。

合格者の声

また、「重問」を単体で使用する場合、インプット講座の受講を前提としているため、難しく感じる受講生もいるようです。

特に初学者や基礎知識が不足している学習者は、この問題集だけでは学習を進めにくいと感じることがあるかと思います。アガルートの基礎講座や論証集との連携を前提とした内容であるため、これらを併用することで初めてその真価を発揮します。

アガルートの重要問題習得講座の良さを最大限、享受するためには、アガルートの総合講義や論証集講座の併用することがおすすめです。

良い口コミ

アガルートの重要問題習得講座(重問)は、多くの法律学習者から高い評価を受けています。

問題が軽く、基本的な部分のみを抑えており、それでいて網羅性が高い点が非常によかった。問題数が多く、全問を起案することこそできなかったが、問題を読み、頭の中でざっと構成し、解説・答案例をみるという作業を数周行っただけでも、各論点に対する考え方や流れののストックを作ることができ、基礎力向上に役立った。特に、ロー入試前の時期には最適な教材であると思う。

合格者の声

特に、その網羅性の高さは利用者から頻繁に賞賛されており、予備試験や法科大学院の過去問を基にした実践的な問題が多数含まれています。この問題集を通じて、学習者は典型的な問題を把握し、実際の試験で遭遇する可能性のある様々なケースに対処できるようになると評されています。

テキストに掲載されている問題はどれも基本的なものが多く,また解説・回答例が他の演習書のそれと比較して信頼のおける内容になっていたので,直前期に基本的事項に穴がないかを確認するのに最適でした。試験当日は,重要問題習得講座に掲載されている論点か否かで,今自分が取り掛かっている問題が基本的な問題なのか,それとも発展的な問題なのかの見分けて,ペース配分等を考えました

合格者の声

実践的な解答例は、解答の構成方法を理解する上で非常に役立ちます。特に工藤先生による解説は、判例や実務に基づいた丁寧な解説がなされており、学習者が答案を書く際の考え方や理解を深めるのに寄与しています。多くの受講生は、この講座を通じて自分の答案作成スキルが向上し、実際の試験でのパフォーマンスに繋がったと感じています。

各科目の重要論点を事例問題の解き方を学びながらマスターすることができました。そのため、法律の知識を「知っている」状態から「使える」状態に一気にステップアップできました。各問題は論証集と総合講義ともリンクしているので、苦手な項目はインプットの段階にすぐ戻って理解を深めることもできました。

合格者の声

教材のリンク性と統合性も高く評価されており、アガルートの総合講義や論証集との相互参照が容易です。このシームレスな統合により、学習者は苦手な分野を効率的に克服し、知識のギャップを埋めることができます。

司法試験合格者がどのように重要問題習得講座を使っていたのか、どの点が良かったと考えているのかは公式サイトの「合格者の声」を参考にされるとよいでしょう。

ロッポーのひとこと|悪い口コミは「前提」と「使い方」の工夫でカバーできる

確かに「問題数が多い」というのは事実です。でも、そこを逆手に取れば、「1冊で十分な演習量が確保できる」という意味でもあります。

重要なのは、すべての問題を“完璧に回す”ことを目標にしないこと。

- 抽出だけを目的に20問演習

- 試験前はランダム演習に活用

- 自分の苦手分野を狙って演習

など、自分のフェーズに合わせて使い方を調整することがカギだと、ぼくは感じています。

また、インプットがある程度できていない段階では、重問の内容が少し難しく感じられることもあります。そういうときはアガルートの総合講義や論証集講座と一緒に使うことで、内容の定着度がぐっと上がるはずです。

まとめ|重問は「地に足をつけて合格を狙う人」の味方

重問は、「派手さ」や「裏ワザ」的な要素はないかもしれません。

でも、地道に力をつけたい人、静かにコツコツ型の人にこそフィットする教材だとロッポーは思っています。

問題の構成も実践的で、解説や答案例はそのまま試験本番にも通用するレベル。

もし、使い切ることに不安があっても、「戦略的に使う」ことで、合格への力強い武器になります。

なお、繰り返しになりますが、重要問題習得講座だけ受講するのではなく、「総合講義」「重要問題習得講座」「論証集の使い方講座」を1セットと考えて受講して頂くのが良いかと思います。

お得に受講するためには、この3講座が含まれる「司法試験インプットカリキュラム」です。

\3講座が含まれるお得なカリキュラム/

「重要問題習得講座」の魅力

重要問題習得講座の魅力は、①網羅性と②解説の正確性及び③自学の便宜です。

著名な演習書や旧司法試験の過去問講座などがありますが、上記三つを満たすものは多くないです。

魅力①|“網羅性”──「知らなかった…」を本番でなくすために

司法試験では、「書けなかった…」よりも、「その論点を知らなかった…」が一番の失点になります。

旧司法試験の過去問も良問が多いのですが、出題の範囲にはバラつきがあります。体系的な穴を埋めるには、どうしても限界があるんです。

その点、「重問」は本試験で出題されうる論点を、ほぼ網羅しています。

- よく出る論点だけでなく

- まだ出題されていないけれど“出そうな論点”までカバー

これ一冊で、安心して演習に集中できます。まさに「書き負けない」ための防御と攻撃の両方を担ってくれる存在です。

魅力②|“正確性”──判例・学説ベースで安心の解説

重問の解説は、判例や有力文献に基づいていて、とにかく正確。その場しのぎの暗記ではなく、「なぜこのように考えるのか?」をじっくり学べるようになっています。

そして嬉しいのが、講義を聴かなくても自学できるレベルの丁寧さ。もちろん、講義でさらに深めることもできますが、テキストだけでもしっかり読み解ける構成になっています。

一人で学ぶ時間が多いぼくのようなタイプには、これが本当にありがたかったです。

魅力③|“自学の便宜”──コツコツ型のあなたにぴったりの工夫

重問は、自分のペースで徹底的にやり込みたい人のために作られている講座です。

- 総合講義・論証集とのリンクが分かりやすい

- 問題だけを抜き出した「問題冊子PDF」をダウンロード&印刷可能

- 講義音声はMP3形式でダウンロード可能

- 論点マップ・問題番号順論点表など、復習やランダム演習にも便利

つまり、「やり込める工夫」が、あらゆる場所にちりばめられているんです。

さらに、添削オプションもあるので、より実戦的なフィードバックが欲しい方は、そちらも活用してみるとよいかもしれません。

重問の添削オプション

重要問題習得講座には添削オプションがあります。工藤先生が一度は変えておくべき問題を34問選ばれています。添削によるフィードバックを受けることは、自らの弱点の補強、軌道修正、癖の改善など大きなメリットがあります。

重要問題習得講座を徹底的に使い倒すと決めたならば、添削オプションの導入も検討されるとよいかと思います。

| 添削対象問題数 | |

|---|---|

| 憲法 | 6問 |

| 行政法 | 6問 |

| 民法 | 6問 |

| 商法 | 6問 |

| 民事訴訟法 | 6問 |

| 刑法 | 6問 |

| 刑事訴訟法 | 6問 |

合格者によるオンライン添削のため、レベルの高い指導をどこでも受けることができます。

添削オプションの注意点として、全7科目を購入された方のみ限定、という点です。一科目だけでは受講できません。

本記事を読まれてアガルートの重要問題習得講座で司法試験に合格しようと決めた人は、重要問題習得講座に全振りして取り組まれてもよいでしょう。

他方で、そこまではという方は、まずは苦手科目からチャレンジされてもよいと思います。

重問はこんな人にオススメ!

最後に、重要問題習得講座がどんな人におすすめなのかをご紹介したいと思います。

① 論文式試験に不安がある人へ

「論文が怖い」

「何を書けばいいのか分からない」

──ぼくも、最初はそうでした。

でも、重問は論文式試験に本当に強い教材です。

選ばれている問題の質が高く、司法試験で頻出の論点がしっかり網羅されています。

約450問を、地道に積み上げていく。

それをやり切った先には、「どんな問題が来ても動じない」実力と自信がきっと身についています。

「自分はやれる」

そう思って試験に向かえる日が、ちゃんと来ます。

② 限られた時間で効率よく演習したい人へ

特に社会人受験生の方は、「とにかく時間が足りない…」という悩みを抱えていると思います。

重問は、90時間というコンパクトな講義時間で全7科目をカバー。

しかも、講義音声や問題冊子のPDFをダウンロードできるから、

- 通勤中に音声でインプット

- スキマ時間に1問だけ演習

- 夜に軽く答え合わせして復習

…と、自分の生活に合わせて柔軟に学習を組み立てることができます。

③ 独学に不安がある人へ

「独学だけど、教材の選び方が分からない」

「いまの勉強、正しい方向に進んでるのかな…」

そんな不安がある人にも、重問はとても頼りになります。

- 判例・学説に基づいた正確な解説

- 総合講義や論証集としっかりリンクした設計

- 丁寧で、自学でも進めやすい構成

これまで独学できた方に、事例演習だけでも「重要問題習得講座」を取り入れるのをおすすめです!

アガルートでは、公式サイトからサンプルテキストと講義を無料で体験することができます。

会員登録も不要なので、「ちょっと見てみようかな」という気持ちで、気軽に始められます。

司法試験の合格は、人生を大きく変える出来事。

そして、重要問題習得講座(重問)は、その一歩を踏み出すための、頼れるパートナーになるかもしれません。

静かに、でも確かに合格を目指したいあなたへ。

まずは一度、重問に触れてみてください。

ロッポーは、あなたの挑戦を、今日もそっと応援しています

コメント

コメント一覧 (10件)

[…] 【2023年版】重要問題習得講座 アガルートの論文対策講座【司法試験上位… あわせて読みたい […]

[…] 今回は、総合講義100の授業を試験… あわせて読みたい 【2023年版】アガルートの重要問題習得講座の使い方とおすすめポイント【… […]

[…] 【2023年版】アガルートの重要問題習得講座の使い方とおすすめポイント【… […]

[…] 今回は、アガルート の『論… あわせて読みたい 【2023年版】アガルートの重要問題習得講座の使い方とおすすめポイント【… […]

[…] 【2023年版】アガルートの重要問題習得講座の使い方とおすすめポイント【… […]

[…] 【2023年版】アガルートの重要問題習得講座の使い方とおすすめポイント【… […]

[…] 【2023年版】アガルートの重要問題習得講座の使い方とおすすめポイント【… […]

[…] また、私は、アガルートアカデミーの総合講義100、論証集の使い方、重要問題習得講座を使い倒して予備試験、司法試験に合格することができました。このまとめノートもアガルートの総合講義100のテキストを参照させて頂いています。 […]

[…] 【2023年版】アガルートの重要問題習得講座の使い方とおすすめポイント【… […]

[…] ・【2024年】アガルート『論証集』を使った身になる勉強法と合格者の使い方・法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】・【予備合格者解説】アガルート 『論証集の使い方講座」の使い方を徹底解説・【合格者解説】総合講義100の評判と使い方-使い方次第でもっと合格に近づく・上位合格者によるアガルートの短答知識完成講座のレビューと使い方・【2024】アガルートの重要問題習得講座の使い方と評判【上位合格者解説】 […]