【合格者解説】予備試験に最速で合格する勉強法の全て【初学者から直前期まで】

この記事はこんな方におススメ!

①予備試験合格するためには『どの時期に何をするべきか』知りたい!

②予備試験の『書いてある通りに辿れば合格できる合格ロードマップが欲しい』!

③予備試験に『合格するための勉強法が知りたい』

司法試験や予備試験を受験する!と決めてから、次「何から着手すれば良いんだろう…」と悩んだことはありませんか?色々悩んで勉強しても、本当に合格するか不安を抱える方も多くいらっしゃるかと思います。

実際に私も、同じ悩みを抱え、勉強方法や時期について色々調べて実践してきました。その結果、無事予備試験と司法試験に合格しました。

ロッポー

ロッポー本記事では、私の予備試験(司法試験)を合格した経験を踏まえて

「どの時期」に「何を」すべきなのか具体的に解説します。

学習の進捗に応じて「何をするべきなのか?」ということに迷わず、学習に取り組むことは、とても大切だと考えています。必要な時に都度悩むよりも、事前に情報を収集しておき勉強の大まかな方針を立てておくことが「悩む時間の節約」になるからです。

本記事では、できるだけ網羅的に「司法試験予備試験合格」で必要な情報を提供することで、受験生の皆さんの情報収集コストを減らし、大切な時間を少しでも試験対策に当てる一助になれば嬉しいです。

長文になりますので、下記目次を参考に、ご自身の学習段階に応じて必要な情報を収集してください。それでは、始めていきたいと思います。

予備試験の学習を始める前に

これから予備試験の学習を始めるにあたって、「勉強を始める前に知っておいて頂きたいこと」を解説したいと思います。具体的な勉強法を早く知りたいという方は、本セクションを飛ばして、下方にある「学習スタート入門編」の節をお読みください。

いかなる試験対策であっても、敵を知らずして攻略手段を考えることは愚策です。まずこのセクションでは、学習を始めるにあたり、受験しようとしている「予備試験」とは何なのか?を解説していきます。

「予備試験」はどのような試験だと思いますか?

現行の司法試験制度

現行の司法試験制度では、司法試験を受験をするために、以下のいずれかを満たしていることが受験資格のために必要です。

《司法試験の受験資格》

①法科大学院を修了すること

又は

②予備試験に合格すること

「①法科大学院」と「②予備試験」それぞれに、メリット・デメリットがあります。何年もかけて「①法科大学院」へ通うことが難しい方や学費の面から「②予備試験」ルートを検討している方も多いのではないでしょうか?

逆に、独学が苦手で、授業で筋を追って学習していきたい方や、学生の方は「②予備試験」ルートを検討しているのではないでしょうか。

どちらのルートで挑戦するか決められている方にも参考になるよう、情報を少しまとめたので、是非参考になさってください。こちらの記事では、簡単に見比べていきます。

「①法科大学院」と「②予備試験」ルートの特徴

それぞれのルートの特徴を見ていきます!

「①法科大学院」ルートは、高コスト

「①法科大学院」ルートは、卒業までに時間がかかりますし、お金も大学院に通うわけですから、学費がかかってきます。

現在の司法試験受験者の多くは、「①法科大学院」修了の要件を満たした方が多いです。令和4年度では約9割の方が法科大学院を卒業された方でした。しかし、近年予備試験を受験されている方は増加しています。その背景には、「①法科大学院」を修了するルートを経るには、時間的・経済的コストがかなり掛かってしまうということが関係していると考えられます。徐々に敬遠されて始めているのです。

具体的に言いますと…

法科大学院に終了するためには、基本的に大学を卒業し、2または3年間在籍し、修了要件を満たす必要があります。一般的な合格者は、法学部を卒業し、2年間法科大学院に通い、1回目または2回目で司法試験に合格するというパターンです。

この通常ルートに沿っても、司法試験に受験するまでの大学入学から大学院の修了まで6年間もかかります。大学4年間を除いたとしても、2年間かかります。さらに、法科大学院の授業料は安くはありません。

また、法科大学院へ入るには、まず入試試験を受験しなければなりません。受かるかも分からない入試試験を受験するにはリスクがあるように見え、これまた敬遠してしまいがちだといえるでしょう。

このように、「①法科大学院」ルートは、時間的・経済的コストが高いですし、合格するか分からないリスクをはらんでいます。

ロースクール進学を検討している方はこちらのサイトがおすすめ!

「②予備試験」ルートは、開かれたルート

一方、「②予備試験」に合格ルートは、入試もいりませんし、通学も必要ありません。予備試験に合格すれば司法試験の受験資格が与えられるのです。予備試験は受験資格が特に制限されていないため、誰でも挑戦することができます。開かれたルートと言えるでしょう。

近年は、司法試験予備校の充実化・多様化により、法科大学院に通うことなく、予備試験に合格する方が増えています。司法試験予備校の受講料も他の資格試験と比較すると、高額と言えますが、法科大学院の2〜3年間の授業料に比べれば、「安い」と言えるでしょう。

難点とすれば、「予備試験はかなり難しい」という点です。令和4年度の予備試験で13,000人が受験しましたが、最終的に合格したのは約500名でした。合格率3.6%です。この記事を読まれている皆様もその点についてかなり不安を感じているのではないでしょうか?

予備試験を合格する方のレベル感としては、「予備試験受験の時点で司法試験本番を合格するほどの実力を持っている方」という感じです。令和4年度の司法試験では、予備試験合格者の司法試験合格率は約98%でした。予備試験はかなり難しい試験だということが分かるかと思いますが、この難しさについて、実はからくりがあります。

冷静に細かな数字を見れば、状況は一転するでしょう。この点については、後半の予備試験の内容についての解説の節でお話しするので、是非その節を読んでみてください。

| 予備試験ルート | 司法試験ルート | |

|---|---|---|

| 費用 | 50〜100万円 | 300〜700万円 |

| 学習期間 | 1年~5年 | 2〜3年+α |

| 合格率 | 3.6% | 30%〜50% |

| 就職への影響 | 就職で高評価 | ロースクール別に異なる |

「予備試験に合格」は「法科大学院を修了」と何が違うのか

初めに、予備試験合格者の司法試験合格における割合を見ていきます。

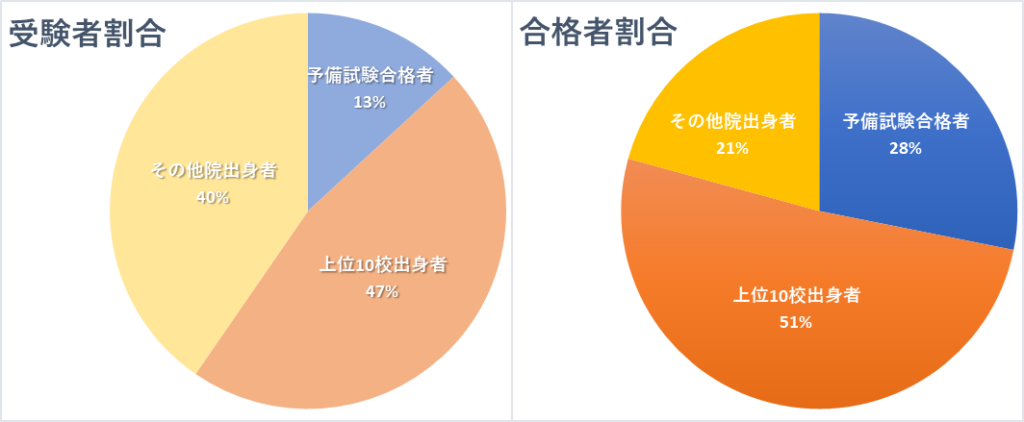

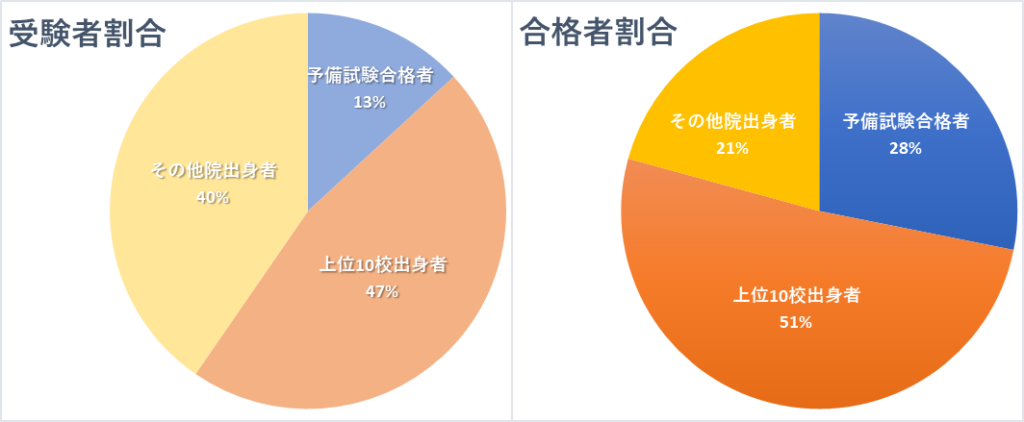

令和4年度の受験者・合格者の割合

初めに、参考として現状どのくらいの割合の予備試験合格者の受験者がいるのかを確認してみましょう。

グラフの見方

左の円グラフが受験者内での割合で、右の円グラフがそのうちで合格した方で構成した円グラフです。

暖色(黄・赤)は大学院卒、青が予備試験合格者を示しています。合格者数の多い上位10校の法科大学院とその他を分けているのは、合格者の割合で大きく差が出るため、分けています。

予備試験合格者の割合を見てみると、受験者内での割合は13%と少数派ですが、合格者で割合を見てみると全体の1/3を占めています。

予備試験合格者がいかに、司法試験を合格できるほどの高いレベルを備えているかが分かります。

では、難しい「予備試験を合格するうま味」というのは、何があるのでしょうか?

「①法科大学院」ルートよりも、早く司法試験を受験できる可能性がある

「①法科大学院」ルートよりも司法試験を早く受験することができます。予備試験は、大学入試や通学などが不要で、合格すれば司法試験を受験することができます。

何年もかけて法科大学院へ通うよりも、法科大学院へ通うよりも早い期間で合格すれば、より早く司法試験を受験できます。

「予備試験合格者」は就職などで優遇される可能性がある

「②予備試験」ルートの司法試験合格者には、「①法科大学院」ルートにはない付加価値が与えられます。

予備試験は、合格率が4%程度の超難関試験であるため、予備試験に合格していることは社会的ステータスになります。この社会的ステータスは、司法試験合格後の進路決定の際に発揮されます。

大手の法律事務所は、もちろん、裁判所も検察庁も予備試験合格者を優秀な人材と考える傾向があります。裁判所と検察庁が、組織として、予備試験合格者を優先的に採用しているわけではないでしょうし、加点したりしているわけではありません。

就職活動などで感じましたが、個々の裁判官や検察官の反応からは、予備試験合格者には一目を置いているように思います(特に大学在学中に合格した方)。

他方、法律家になってからは、実力勝負の世界ですから、予備試験合格という肩書に特に価値はなくなるでしょう。それでも、予備試験合格は就職活動の際に「武器」になる点は、明らかだと思います。

もっとも、予備試験にチャレンジしようと検討されている方は、司法試験に合格出来れば良いと考えているだけで、就活のことまでは考えていないと思います。法科大学院に通う時間と授業料がもったいない、早く実務家になりたいという想いから、受験を検討されているかと思います。

「①法科大学院」と「②予備試験」社会人や学生はどちらを狙うべきか

社会人または一部大学生は「②予備試験」ルートを狙うべき

あなたが社会人であれば「②予備試験」ルートを目指すべきです。または就職活動時に評価されたい方や、司法試験を早く合格したい大学生の方は「②予備試験」ルートから弁護士、検察官、又は裁判官を目指すことをお勧めします。

「②予備試験」ルートには、その難解さを除けば、メリットしかありません。

難解とされている予備試験ですが、近年は、司法試験予備校の低コスト化によるフルサポートを受けやすくなっています。そのため、手厚いサポートの中で、試験を攻略しやすい状況になっていると思います。

最近の司法試験予備校業界は、後述するアガルートアカデミーや資格スクエア、B E X A及びコレクチャの台頭により、激しく変化しています。

個人的には、良い方向に変化していると考えていまして、予備試験制度が設立された当初と比べて格段に、予備試験にチャレンジしやすくなっています。そのため、予備試験の合格は、今までチャレンジしたことがない人でも「正しい方向で、正しい努力」を継続できれば、達成できる時代にあります。社会人や大学生の受験生は、予備試験のチャレンジを検討してください。

予備校ランキングや予備校の選び方はこちらの記事でも書いていますが、司法試験合格まで使用するパートナーと思って慎重に選ぶようにしてください。

社会人受験生は、より慎重な判断を

特に、社会人受験生の方は、法科大学院に入学するとなれば、フルタイムの仕事は退職しなければなりません。

法科大学院生になれば、一日のかなりの時間を勉強に充てるため、バイトや仕事などを並行して続けることは相当難しいです。実際筆者の周りでもアルバイトをしている人は少数派でしたし、社会人だった法科大学院生の方がいましたが、フルタイムの仕事を辞めることは相当な覚悟が必要だったかと思います。

相当の覚悟がないのであれば、在職したまま司法試験予備校を活用して、合格を目指されるのが穏当だと思います。夜間の学校に通っている感覚で、勉強を進めていくことになるかと思います。

先ほども記載しましたが、「①法科大学院」ルートと比較すると、「②予備試験」ルートだと「時間」や「お金」の面でかなりの差が出てきます。

法科大学院は全国で50校以上あります。それぞれに様々な個性があり、司法試験の合格率にも差があります。→現在は廃校が続き2024年現在は32校となりました。

高いコストをかけたけれど不合格だったとなれば、かなり打撃が大きいのでしょう。また、司法試験は卒業後に受けられる回数に制限があります。高いコストをかけて、その回数内で合格できなくても、かけた時間とお金は戻ってきません(その後再度、法科大学院修了や予備試験合格をすれば、受験できる回数を再びカウントを始めることはできます)。

その点を考慮してもなお、時間に余裕のある学生の方は、法科大学院のルートを検討される方は多いと思います。対して、社会人の方にとっては、多くの時間とお金をかける選択は、かなりの覚悟をもって選ぶことになるでしょう。

もし法科大学院に行くとしたら、退職するに値する、司法試験の合格率が高い法科大学院にいくことをお勧めいたします。合格率の高くない法科大学院に、仕事をやめてまで進学するのは、リスクが高いでしょう。最終的には、ご自身の判断次第ですが、私が同じ立場で、これから司法試験にチャレンジしたいと考えているなら、迷うことなく、予備試験ルートを目指します。

【コラム:法科大学院を選ぶときに見ておきたい数値】

法科大学院を受ける可能性がある方は、「合格者の多い上位10校」と「その他の法科大学院」の合格率の違いは知っておきましょう。

法科大学院ルートの合格者で多くの割合を占めるのは、「合格者の多い上位10校」です。先ほどのご紹介した円グラフでも示されていますが、「上位10校以外の法科大学院生」は受験時には40%を占めていますが、合格者になれば、21%になっています。上位を占める法科大学院は近年同じ名前が連なっています。是非、法科大学院を受験してみようかなと思っている方は、その現状を踏まえたうえで、進学する法科大学院を選んでみてください。

では複数ある法科大学院中から進学先を選ぶときに、何の数値を見ておきたいかというお話です。その法科大学院の「受験者数、合格者数」「入学者における既修者と未修者の割合」や、「卒業後何年で合格したか」を見てみてください。

例えば、ある法科大学院で1年の入学者数が50名いるけど、司法試験を受験し、合格した方は数名ということがあります。

その裏側には、「実は入学者は、既修者よりも未修者のほうが多かった」や、「実は卒業して数年後に合格した人が多かった」ということがあるからです。既修者と未修者は、合格率に差が出てきます。また、法科大学院生は、数年間みっちり勉強してから受験するため、「現役(卒業後の試験で一発合格)」できることも重要になるのではないでしょうか。

これらの数値は、法科大学院の公式サイトや、法務省の法科大学院別の結果に記載されています。入学後に後悔しないよう、是非確認していただきたい数値です。

「②予備試験」の内容

司法試験の受験資格の話が長くなってしまいましたが、どちらのルートを選択されるかで、対策も異なります。司法試験とは出題範囲が、重なりますけども、出題傾向が異なるからです。

次は、予備試験の概要についてお話しします!

「短答」「論文」「口述試験」3つの山がある

何度か申し上げましたが、予備試験はかなり難しい試験です。

1回の試験で「短答・論文・口述」の全てに合格しなければなりません。その点が試験を難しくしていると考えています。予備試験は、他の試験であるような、科目合格制度などがありません。

他の試験でたまにある、「今年は短答に合格したから、来年は論文から受験!」ということはできません。この制度設計こそが、予備試験を難関にしています。予備試験の受験を決意したら、短答から口述試験まで一気に駆け抜けることが必要になります。かなりの体力勝負と言っても過言ではないでしょう。

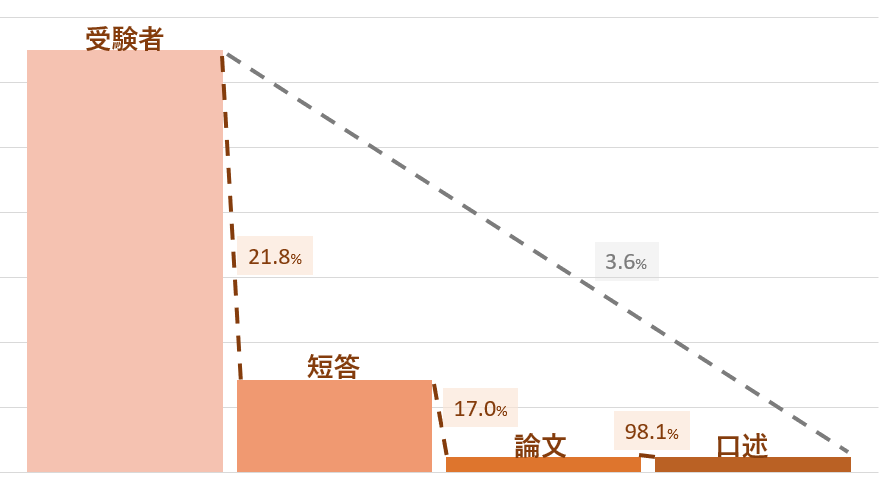

予備試験の合格率は約4%です。ただ、短答・論文・口述試験ごとに分解してみると、難関な試験ではありません。令和4年度の予備試験の試験それぞれの合格率を分解してみていきます。

予備試験の試験全体の「4%」という数字は、分解してみてみると、「短答の合格率21%」「論文の合格率17%」そして「ほぼ100パーセントの口述試験」を掛け合わしたに過ぎません。難解とされる論文式試験でも、合格率は17%程度です。合格率17%というと、宅地建物取引士の試験と同じくらいだそうです。

論文の受験生の中には、短答式試験の対策だけやってきた受験生が数多くいます。その点を考慮すると、計画的に全体をバランスよく勉強してきた方なら、予備試験に合格する可能性が十分あります。

合格率は目安ですので、詳細は法務省:司法試験予備試験をご確認ください

「独学」か「予備校を使う」か

この悩みは、予備試験の受験を決意する際に誰もが通る道でしょう。私も、司法試験の受験を決めた際に、真っ先にやったことが、予備校のリサーチでした。予備校か独学か?私の答えは、予備校です。

効率よく短期間で予備試験に合格しようと思うと、予備校の利用が有効です。法学部生で法学部の授業を聞くことができる、先輩の指導を受けれたり、答案を見てくれる先生がいるなどの特殊な環境にいる方以外は、予備校を活用することが無難です。

予備校利用の1番のネックは、その受講料でしょうが、最近は、低コスト化の波にあり、従来の半分くらいの価格で、予備校のフルサポートを受けることができるようになっています。

私は、「アガルートアカデミー」という予備校の講座を使い倒すことで、予備試験と司法試験(論文130位台)に合格することができました。アガルートが非常におすすめの予備校であることは、何度も当ブログで伝えていますので、気になる方は、こちらの記事を確認してください。数字を基になぜアガルートが優れた予備校であるのかを解説しています。

他方、私の中での評価が急上昇している予備校あります。「資格スクエア」です。資格スクエアは、勉強のI T化をテーマに、新しい学習法を提案しています。

私が受験生の頃は、メディアの露出が激しく、露骨な販促活動に勝手ながら嫌悪感を抱いていました。しかし、最近ちょっと気になり、お試し受講をしてみると、「めちゃええやん」と掌返しの状態です。

短答アプリも完全無料で高機能ですし、講義の補助資料も充実していました。メディアの露出ぶりから、売り逃げ商法を勝手に考えていましたが、食わず嫌いでした。

資格スクエア、普通に良い予備校です。資格スクエアの講座の使い方や評判は既に記事にしてありますので、そちらを参照してください。私がこれから予備試験に挑戦するとなると、アガルートか資格スクエアの2択です。どちらにするかは、あとは好みの問題だと思います。いずれの予備校であっても、受講生の努力次第で、合格が可能だと思います。

予備試験に一発で合格したいのであれば、必要な講座が網羅されたパックプランがおすすめです。資格スクエアであれば、『逆算思考の司法予備合格術』がおすすめです。

アガルートであれば、予備試験一年合格カリキュラムがおすすめです。

「②予備試験」のロードマップ

1年目:基礎固めの年

それでは、学習スタートです。スタートラインを切ったら、もう振り返ることなく、ゴールを目指して進んでいってください。

1年目の学習スケジュールの目安は以下のとおりです!

| 時期 | 内容 | 具体的な学習活動 | 使用教材・ツールの例 |

|---|---|---|---|

| 4~6月 | スタートダッシュ期 | 基礎講義の受講 基礎テキストの通読 | 総合講義300 |

| 7~9月 | 基礎インプット | 7科目の基本的なインプット | 総合講義300 |

| 10~12月 | 基礎インプット アウトプット導入 | 7科目の基本的なインプット 事例演習を始める | 総合講義300 論証集 重要問題習得講座 |

| 1~3月 | 基礎インプット アウトプット導入 | 7科目の基本的なインプットを完了させる 事例演習を続ける | 総合講義300 論証集 重要問題習得講座 |

初学段階の勉強は「しんどい」

法律の勉強は、勉強を開始した初学の段階と、本試験の直前に、非常にしんどくなります。本試験の直前の勉強は、プレッシャーや暗記事項の確認のため、かなりしんどくなりますが、それに対し初学段階の勉強は、分からないことが多過ぎて辛いです。

成長を感じられないまま、日々の勉強を終える日が続きます。この初学時のしんどさに耐えられず、挫折してしまう方は結構多いです。中には、2、3ヶ月で、100万円ほどの受講をドブに捨ててしまう方もいます。

初学段階の勉強がしんどいことは、合格者の総意だと思いますので、耐えて勉強を続けてください。

一通りの勉強が終わり、軽く議論できるレベルまでになれば、予備試験の直前期までは、そこまで辛い勉強ではありません。日々の成長を実感しながら、日々の学習を継続できるでしょう。

予備校の講義の受け方

ここから先は、予備校の講義を受講されていることを前提に話を進めていきたいと思います。おそらく、予備校の講座を全く受講されない方は、少ないと思いますし、私自身が、予備校を利用していたためです。

学習の初期の段階では「予備校の講義」を聞き流すくらいで大丈夫です。

最初から全てを理解することは大変です。それでも、入門の授業、これだけはやや丁寧に受講すると良いと思います。大体の予備校では、初学者向けの講義が用意されていると思います。資格スクエアでは、入門講座がこれに該当します。この中では、法の意義や、基本7科目の特徴等が解説されています。これからのインプットを蓄積していく土台となるような重要な概念等が解説されるため、この点は、入門講座でしっかり理解しておきたいところです。

また、初期段階では、予備校で配布されるテキスト以外、購入する必要がありません。学習の初期の段階で、リソースを増やすと無駄が生じてしまいます。まずは、ミニマムにして、受講を進めて、判例集や演習書等の購入は、ある程度学習が進んだ時期に、必要な物だけ購入するようにしましょう。学習初期のこの段階では、不要です。

もっとも、利用される予備校によっては、入門レベルでも難しいと感じる人もいるかもしれません。その際には、市販の入門書を導入してみても良いかもしれません。この段階での市販書籍の購入は、最終手段です。

せっかく予備校を利用しているのであれば、積極的に予備校を活用してみるようにしてください。セットプランによりますが、予備校ではわからない点を質問することも可能となっています。

どの科目から勉強を始めるべきか?

皆さんの中には、どの科目から勉強を開始すれば良いのか悩んでいる方もいると思います。「憲法から始まり、刑訴で終わる」のが一般的だと思います。

大学の講義カリキュラムも1年生で憲法から学び始めて、3〜4年生に刑事訴訟法を学ぶというパターンが多いと思います。しかし、私が推奨している勉強の順番は、全く異なります。試験対策という観点から考えた最適な科目の勉強順を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

具体的な勉強法紹介

最終的に「7科目3周」が目標

最終的に、7科目3周を目指しましょう。初めに1週目についてどのようにしていけばよいか解説していきます。

最近の予備校講座では、倍速で講義を再生することができる機能がデフォルトで実装されています。学習の初期の段階では、理解をしようとは思わず、試験範囲を知ることが目的と割り切って、とにかく聞き流していってください。

聞き流していく中で、なんとなくわかってきたりするものです。また、最初から講義の全てを理解するのは、無理です。全て理解しようと思うと挫折してしまうでしょう。学習初期の段階、7科目の一周が終わるまでの時期は、とにかく聞き流して受講を進めていくことをお勧めします。

1周目のアウトプット

この段階でのアウトプットは、予備校講義以外に、別途教材を使う必要はありません。セルフチェックするだけで良いでしょう。

方法としては以下を実践していました。

・受講後に、この講義では、何を学んだのか?を思い出す

・受講を始める前に、前回の受講で何を学んだのか思い出す

・受講の途中で、動画を再生して、目を閉じて、それまでの内容を思い出す

このようなセルフチェックの方法で、アウトプットするだけで良いでしょう。

7科目の一周目で、事例問題を解くのは、非効率的な勉強だと思います。

事例演習を始めるのは、2回目の受講と並行して始めるようにしましょう。「講義の受講」+「セルフチェック」の二本柱でアウトプットを進めていきましょう。知識が曖昧な段階で、答案の書き方も身についてない段階で、事例を分析し、答案を作成することは、効率が悪いです。

2周目のアウトプット

2周目では、1週目とは異なり、時には立ち止まって考えるようにしてください。

7科目の講義を1周したら、2周目を始めてください。

「重要な判例」や「論点の解説」で、ちょっとわからない点は、動画の再生を停止して、頭を使って理解するようにしてください。それでも、停止していいのは、重要な判例や論点の解説です。マイナーな論点や、短答知識の解説は止めずに、進めていきましょう。

2回目の目的は、重要な論点や判例を理解することです。2回目で全てを理解しようと思わないで、テンポよく進めていきましょう。

2周目は、講義の受講と並行して、基礎的な問題を少しずつ解いていきましょう。資格スクエアであれば、『基礎問演習』、アガルートであれば、『重要問題習得講座』 ![]()

![]()

身についていない方は、資格スクエアであれば、『導入問』の復習、アガルートであれば、『答案の書き方講座』を受講してみると良いでしょう。独学で、答案の書き方を学習したいのであれば、以下の書籍がお勧めです。

また、2周目は、基礎的な問題の演習に加えて、資格スクエアの短答アプリの利用を始めていきましょう。いつまで完全無料で提供されるかわかりませんが、脳科学とI Tを掛け合わせた、次世代の短答対策です。資格スクエアの短答アプリの使い方、こちらの記事を参考にしてください。

3周目のアウトプット

7科目の2周、お疲れ様でした。どうでしょうか?7科目の二周が終わると、法律の考え方が、自然と身についているのでしょうか?ここまで来ると、勉強が辛い時期は、乗り越え他くらいの時期かと思います。

3周目は、内容の理解を最重視し、気になる点は、自分でリサーチをするなど、自分の知的好奇心を満たしながら、勉強を進めると良いでしょう。

3周目のアウトプットは、基本的に2周目の場合と同じです。しかし、取り扱う問題は各予備校が提供している全ての問題に増やします。全ての問題に挑戦するようにしてみましょう。また、並行して、資格スクエアの短答アプリも忘れずに、スキマ時間に使い倒していきましょう。

2年目:演習の年

続いて、2年目の勉強法(中級レベル)の勉強法を紹介します。

| 時期 | 内容 | 具体的な学習活動 | 使用教材・ツールの例 |

|---|---|---|---|

| 4~6月 | インプット2週目 短答対策開始 | インプットの2週目を開始する 短答知識のインプット 短答過去問をする | 短答知識インプット講座 短答テキスト 短答過去問 総合講義300 |

| 7~9月 | 短答試験受験 インプット2週目 論文対策 | 短答式試験を受験する 短答合格を目指す 論文式試験対策 | 総合講義300 論証集 重要問題習得講座 |

| 10~12月 | インプット3周目 論文対策 | インプットの3周目を開始する 論文式試験対策 | 総合講義300 論証集 重要問題習得講座 |

| 1~3月 | インプット3周目を完了 過去問演習 | インプット3周目 論文式試験対策 | 総合講義300 論証集 重要問題習得講座 予備試験過去問講座 |

「中級レベル」の勉強法

インプット講座の3周が終わった皆さん、本当にお疲れ様でした。ここまで来ると、初級レベルは、突破し、中級レベルにあると言って良いでしょう。しかし、まだこの段階でも、道半ばです。

また、勉強が面白く感じている時期でもあると思います。

この時期は、実力を飛躍させるに最適な時期です。理解を重視しながらも、過去問の演習を始めて、実力を上げていきましょう。

インプット法

中級レベルのインプット法は、7科目の3周目と基本的に同じです。理解を重視して、講義動画を停止しながら、理解をしながら前に進めていきましょう。

追加して、各科目の特性を押さえてインプットをすることを意識するようにしましょう。各科目の出題傾向や、出題傾向を踏まえた勉強法は、当ブログで解説しています。ここでは、憲法の出題傾向やその勉強法を解説した記事を貼っておきます。必要に応じて、他の科目の勉強法もチェックしてください。

この時期からは、基本書を使ってより深い勉強も始める方がいらっしゃるかもしれません。是非、各科目のお勧めの基本書の記事を参考にご確認ください。

もっとも、短期合格を目指している方は、手を広げるのは、お勧めしません。短期合格のためには、教材を制限し、繰り返す勉強をすることが、最短ルートで一番力がつきます。

同じ教材を繰り返し復習することは、単調な学習になりがちで、飽きが来るかもしれませんが、基本的には、「予備校の教材」を使い潰すくらい繰り返すべきです。

基本書に手を広げるか、予備校教材にリソースを制約するのか、御自身が目指ざす合格時期によります。

【論文知識インプット講座】

【論証集インプット講座】

【短答知識インプット講座】

アウトプット法

中級レベルからは、予備試験の過去問の演習に取り組みましょう。資格スクエアであれば、過去問演習

過去問を解く時は、必ず「本番と同様の環境」で解くようにしましょう。

時間は、試験本番と同じ試験時間にすることは、当然のこととして、使用する六法も本番と同様のものを使うと良いでしょう。予備試験用の六法を使うべきでしょう。本番と同じ状態で、過去問を解いておくことで、予備試験本番の負担が和らぎます。

[簡単に本番と合わせられる条件]

・時間 試験本番と同じ試験時間

・六法 予備試験用の六法

過去問演習の手順は、①試験本番と同様の状態で演習→②講座の受講→③復習です。これを全ての過去問で行います。

≪過去問演習の手順≫

もっとも、実務基礎科目は、後回しで良いです。あるいは、割り切って実務基礎科目の過去問は、短答式試験が終わってから取り組むのもありだと思います。答練を受けたいのであれば、アガルートの過去問答練がおすすめです。

3年目:試験対策の年

目標は「予備試験の合格レベルに到達する」ことです。

| 時期 | 内容 | 具体的な学習活動 | 使用教材・ツールの例 |

|---|---|---|---|

| 4~6月 | 短答過去問対策 論文過去問対策 インプット復習 | ひたすら短答過去問 論文過去問を起案しまくる インプットテキストを復習する | 短答知識インプット講座 短答テキスト 短答過去問 総合講義300 |

| 7~9月 | 短答過去問対策 論文過去問対策 インプット復習 | 短答過去問 論文過去問 論文答練 | 総合講義300 論証集 重要問題習得講座 |

| 10~12月 | 論文過去問対策 インプット復習 | 論文過去問対策 論文答練 | 総合講義300 論証集 重要問題習得講座 |

| 1~3月 | 口述試験対策 司法試験過去問対策 | 口述試験対策 司法試験過去問を演習する | 総合講義300 論証集 重要問題習得講座 予備試験過去問講座 |

受験年の3~5月

受験する年の3月からはもう直前期です。さらに勉強時間を確保してください。

この時期からは、短答式試験の過去問の演習を始めましょう。

資格スクエアの短答アプリで、アウトプットしてきた皆さんであれば、スムーズに短答対策に移行できるはずです。短答式試験の対策については、こちらの記事でも解説していますが、ここでも簡単に解説します。

短答対策

基本的には、辰巳の過去問パーフェクトでひたすら過去問を解いていきましょう。問題数は、可処分時間に応じて、過去5〜7年に設定しましょう。

過去問の全てを潰すのが理想ですが、一発で予備試験に合格するためには、短答式試験ばかり時間を使っていられません。そのため、リソースを限定して、繰り返すようにしてください。

また、過去問パーフェクトには、過去の全ての問題が収録されているため、本がかなり分厚くて重いです。そこで本を「断裁」して使うのがおすすめです。私の場合は、「キンコーズ」というお店で、断裁してもらい、二穴のパンチを空けてもらって、ファイリングしていました。持ち歩くのは、その日に解く問題にすることで、荷物を減らすことができます。

断裁した方が、使いやすいです。業者に頼んでそこまで高くないので、興味がある方は、断裁してみてください。勉強が捗りますよ。

論文対策

論文対策としては、アガルートの『重要問題習得講座』等 ![]()

![]()

また、時間に余裕がある方は、過去問演習をしたら、再現答案の分析もしてみてください。再現答案の分析は、予備試験ではマストではないと考えています。出題される問題は、事案設定もシンプルで、答案の作成枚数も4枚が限界の試験です。答案の書き方で差が出るような試験ではないと思います。

他方、司法試験の対策としては、再現答案の分析はますとであると考えています。2時間の試験時間が与えられる司法試験の方が、理解を答案でどのように表現するかで評価が大きく異なることがあります。このあたりのバランス感覚は、合格した方の再現答案から学ぶことも重要です。

予備試験で一発合格を目指している方は、まだ学習歴も浅いため、合格者の再現答案をきっかけに学べることも多いと思います。

例えば…

「あてはめは、これくらいコンパクトでも良いのか」や、「文量はそこまで必要はないな」など頭で分かっていることを実際に目で見て、納得することは大切です。そこで、余裕がある方は、以下の書籍を使用して再現答案の分析をやってみてください。

5月から7月まで

ラストスパートです。この時期は、何がなんでも短答式試験を突破できるように全てのリソースを投入してください。

2ヶ月あれば、ここまでの学習を続けてきた方々なら、必ず突破できる実力をつけることができます。やってきたことに自信を持ち、短答式試験対策に全振りしてください。

やり方は、基本的に、過去問パーフェクトと過去問を何周もしてください。また、必要に応じて、弱点ノートを作成も良いでしょう。

短答式試験の直前に見直すための自分だけのノートです。弱点ノートを作るのは邪魔くさいという方は、自分が苦手な問題に付箋を貼るなどして、試験本番の直前にすぐに見直せるようにしておくと良いでしょう。

論文対策もやりたいという方

短答式試験を確実に突破できる状態に達したという方で、論文対策をやりたいという方は、実務基礎科目の過去問にチャレンジしてみるのも良いと思います。

実務基礎科目のインプット をする際に、アウトプットで過去問を解いてみてください。

基本7科目の知識とこれまで培った法的思考力で、かなりの問題が解けることが分かるかと思います。

他方、「訴訟物」や「要件事実」、「法曹倫理」などは、知識がないと解けません。短答試験が終わったら、何を優先してインプットすれば良いのかメモを作成しておくとスムーズに実務基礎科目の勉強に移行できると思います。

短答式試験が終わったら

短答式試験、お疲れ様でした。まずは、一休みしてください。これまで我慢してきたことを楽しんでください。一休みを終えたら、リフレッシュしたら切り替えです。予備試験の最難関は、論文式試験です。

論文式試験対策に頭を切り替えて、残り二ヶ月ほどは、論文対策に全振りに生活をしてください。

自己採点

予備校が解答速報を公開してくれるので、2・3社使って、自己採点を行いましょう。ボーダー前後の得点を取れた方は、論文対策に取り組みましょう。

合格点は、各年でばらつきがあるので、ボーダーラインを下回っている場合でも、論文対策に移行してください。

論文の勉強は、無駄な勉強では決してありませんし、予備校の回答が誤っていることも珍しくありません。短答を突破していると仮定して、論文対策に移行しましょう。

試験会場を確認する

次に試験会場を確認して、自宅からの通うことが困難な方は、宿泊施設を押さえましょう。私も自宅から2時間弱で通うこともできましたが、万全の状態で受験したかったので、ホテルに宿泊して受験しました。

司法試験ほどではないと思いますが、早めにとりあえず予約しておくと良いでしょう。

実務基礎科目の過去問

実務基礎の過去問をチャレンジしてみましょう。差し当たり1年分の「民事」と「刑事」の問題を解いてください。

試験時間が2科目で3時間であること、事実認定の問題や法曹倫理の問題など、他の7科目とは、性質が異なることを実感してください。あと2ヶ月しかないのに、分からないことが多く、焦ってしまう方もいると思います。

しかし、短答式試験を突破し、かつ、これまで勉強を続けていた貴方なら、必ず試験までに対応することができます。実務基礎科目は、決して難しい試験ではないです。対策さえちゃんとすれば、安定して合格点を取れるようになります。

具体的な対策方法ですが、基本は予備校の講座を受講することを推奨します。時間も限られているので、予備校の実務基礎対策講座でインプットするのが効率的でしょう。

資格スクエアであれば、「法律実務基礎講座」、アガルートであれば、「法律実務基礎科目対策講座」を受講しましょう。

独学で対策したいのであれば、以下の書籍が参考になるでしょう。

直前答練を受講する

基本7科目は、総仕上げの時期です。論文対策の思考に切り替えてください。この時期で大切なのは、新問題に挑戦することです。

本番では、どの分野からどのような問題が出題されるかわからない状態ですので、新問題にチャレンジすることは良い練習になります。伊藤塾や辰巳等が開催している直前答練を使うと良いでしょう。あるいは、アガルートの「予備試験型答練」を受講するのもありだと思います。

値段もそこまで高くないですし、伊藤塾等の講座には、奨学生試験などもあるので、お得に受講できる場合があります。また、直前答練で新問題に取り組みながら、「基礎問演習」あるいは「重要問題習得講座」に収録されている問題をランダムで解いてみてください。詳しい解説は以下の記事を参照してください。

また、論証集も仕上げていきましょう。

繰り返し読むなり聞くなりして、論証集に収録されている論点と論証は、完全に理解して、自在に言語化できるようにしておきましょう。具体的な方法は、以下の記事で解説しています。

私の場合は、寝る間にスリープタイマーをセットして、アガルートの「論証集の使い方講座」を聞き流していました。論証集を使った勉強法は以下の記事を参考にしてください。

予備試験の直前期のメンタルケア

予備試験の直前期にメンタルが悪化してしまうこともあります。不安になりメンタルが悪化してしまうのは当然のことです。これまで真面目に取り組んできた程メンタルは悪化するものです。

大切なのは、自身の不安を認識し、不安に支配されることなく、上手く活用することです。

直前期にメンタルケアは、以下の記事で解説しているので参考にしてください。司法試験の直前期を想定して解説したものですが、予備試験の直前期でも参考になると思います。

会場の下見

マストではありませんが、会場の下見をしておくと良いでしょう。試験本番の不安を少しでも軽減するために、実際に下見するのが有効です。現地へ行って確認することがベストですが、Googleマップ等を使って、試験会場の外観や、周りのコンビニや宿泊するホテルから会場までの移動経路などを把握しておきましょう。

こういうちょっとしたことで不安は、和らぐものです。当日焦って迷子などになる可能性も、減らすことができるでしょう。

直前期もインプット講座の聞き直し再読

予備試験の直前期であっても、「基礎講座」や「総合講義」などのインプット用テキストは、何度も復習してください。

理想は、インプット用テキストを「3時間で1科目を総復習」できるくらい、テキストの内容を頭に入れてください。理解が不十分な点は、再度受講をすると良いでしょう。

私は、司法試験の直前ですら、総合講義の講義を聞き直していました。わからないことがあれば、そのままにせず、講義を聞き直し理解を確かなものにしてください。

体調管理は徹底的に

体調管理は徹底してください。体調を壊して勉強できないのはもったいないです。体調管理には、細心の注意を払うようにしてください。

仮に、体調を壊したとしても、無理せずに養生して回復に専念してください。被害を最小限にし、回復してから勉強を再開するようにしてください。万全の体勢で試験に挑みましょう。

最後に|学習スケジュールを自己管理するのが難しい人へ

予備試験の学習スケジュールを自分で管理するのが難しい人へ

予備試験の学習は、1年目の基礎学習から2年目の演習、3年目の総仕上げと、長期間にわたる計画が必要です。しかし、これを自分一人で管理するのは至難の業。何をいつまでに終わらせるべきか、試験までに何をどのくらいやれば良いか、迷ってしまう人も多いはずです。

そのような方におすすめしたいのが、アガルートの「最短合格カリキュラムライト」です。

このカリキュラムは、合格に必要な学習内容だけに厳選されたプランで、無駄な講座が含まれていないため、効率的かつ経済的に合格を目指すことができます。

「最短合格カリキュラムライト」が超おすすめな理由

1️⃣ 無駄のないカリキュラム

「最短合格カリキュラムライト」には、司法試験の合格に必要な講座が厳選して含まれています。旧司法試験の過去問講座が省かれているため、必要な演習に集中できるのがポイント。

2️⃣ 論文演習はこれで十分

旧司法試験の過去問も確かに良問が多いのですが、重要問題習得講座と予備試験過去問講座があれば十分です。やるべき内容が明確なので、不要な時間の浪費を防ぐことができます。

3️⃣ コストが安い

通常のカリキュラムよりも受講料が安いため、費用を抑えながら合格に必要な講座を受けられます。しかも、教育ローンの利用で分割手数料は無料なので、月々の支払いも軽減できます。

4️⃣ 教育ローンで賢く学習投資

アガルートでは、教育ローンの利用が可能です。最大12回の分割手数料が無料のため、月々の負担が少なく、無理なく勉強を続けられます。分割払いは、月々の支払いと学習の進捗がリンクするため、モチベーションの維持にも効果的。

5️⃣ 合格すれば全額返金の特典付き

最短合格カリキュラムライトで予備試験に合格すると、受講料が全額返金されます!これなら「投資した分を全て取り戻すことができる」ため、費用対効果の面でも抜群です。

🧭 最短合格カリキュラムライトの学習サポート内容

- 総合講義(インプット講座)

司法試験に必要な基礎知識を最短かつ効率的に習得できる講座です。 - 重要問題習得講座(アウトプット講座)

「論文の実践力を養うための講座」で、問題を解く力が確実に身につきます。 - 予備試験過去問講座

予備試験の過去問を徹底的に解説する講座です。過去問の傾向を把握し、得点力を強化することができます。 - 答練(本番さながらの演習)

実際の試験環境をシミュレーションできる答練(模擬試験)も受講可能。試験の本番力を高めるための必須アイテムです。

💡 こんな人におすすめ!

- 📅 学習計画を立てるのが苦手な人

→ アガルートがスケジュールを立ててくれるので、何をいつまでにやればいいかが明確です。 - 💸 受講料を抑えたい人

→ 「ライトプラン」は、他のプランより費用が安いのがメリット。 - 📈 最短ルートで合格を目指したい人

→ 余分な講座が含まれていないため、必要な講座だけを受けて最短合格を目指せます。 - 💪 合格すれば全額返金を狙いたい人

→ 合格後に受講料が全額返金されるため、合格すれば実質0円で学べます。

📣 まとめ

予備試験の学習スケジュールは、「自分で管理するのが難しい」と感じる人も多いでしょう。特に、働きながら予備試験を目指す社会人や多忙な学生にとって、何をいつやるかが曖昧な学習はリスクです。

そんな方にこそ、アガルートの「最短合格カリキュラムライト」を強くおすすめします。

- 無駄のない厳選カリキュラム

- 予備試験に必要な講座だけを受講できる

- 教育ローンを活用して、分割手数料無料

- 合格すれば全額返金

このようなメリットが満載の「最短合格カリキュラムライト」を活用し、合格の最短ルートを突き進んでください!

まずは、公式サイトから「最短合格カリキュラムライト」の詳細をチェックしてみましょう。

今ならセール中の可能性も!?

アガルートでは定期的にアウトレットセールや受験生応援セールを開催しています。今が受講のチャンスかもしれません!

セールの有無は公式サイトで要チェック!

▽公式サイトはこちらから確認▽

アガルートのセール情報を確認する

最後に

「最短合格カリキュラムライト」+教育ローンを活用し、全額返金特典を狙うのが、最もお得な方法です!分割払いを活用し、毎月の負担を抑えつつ、自己投資の意識を高め、モチベーションを維持する。

これが、予備試験合格に向けた最強の方法です!

コメント

コメント一覧 (10件)

[…] […]

予備試験の過去問演習は中級レベルからということですが、時期的にはいつぐらいから始めると良いでしょうか。過去問はもっと早くから手をつけた方がよいと思っています。

ナッシーさん、ご質問ありがとうございます。具体的な時期については残された可処分時間にもよりますが、私の場合、予備試験に合格した時は1年前には過去問に着手をしていました。当サイトでは、事例演習としてアガルートの「重要問題習得講座」をおすすめしていますが、このレベルの問題集を一通り済んでいるのであれば、時期にかかわらず過去問に移行されると良いかと思います。

[…] >予備ロードマップ おすすめ司法試験予備校 第1位 アガルートアカデミー […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] 予備試験にチャレンジしたい方は「予備試験合格ロードマップ」をご覧ください。 […]

[…] […]