【司法試験・予備試験】アガルート短答対策講座を徹底レビュー【インプットから過去問対策まで】

『アガルートの短答対策講座ってどうなんだろう?」

『アガルートの短答対策講座のレビューを読みたい』

『短答対策講座は複数あるみたいだけど、自分にあった講座が分からない』

今回は、アガルートの短答過去問解析講座のレビュー記事です。短答式試験は、法曹を目指される方ならば、必ず突破しなければならない試験の一つです。司法試験であれば、「憲法・民法・刑法」の3科目、予備試験であれば「憲法・民法・刑法・行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法」の法律7科目と「一般教養科目」を試験科目とする、マーク式の試験です。

論文式試験ことは異なり、短答式試験は答えが決まっている試験です。論文式試験では、ある意味答えが容易されていない試験です。結論がどうこうというより、結論に至るまでの思考過程や立論の説得力などにより点数が変動します。他方で、短答式試験では、結論がどうかが問われます。

短答式試験では、論文式試験との差を意識して対策する必要があります。

今回は、地上波でCMを放映している今一番勢いのある資格試験予備校であるアガルートの短答過去問解析講座をレビューしたいと思います。

アガルートアカデミーの予備校解説は以下で行っていますので、紹介は省かせていただきます。是非こちらの記事もご覧ください。

CM放送≪最短ルートアガルート≫が耳から離れない‼実際使って合格した?何してる会社? – 司法試験・予備試験応援サイト

短答式試験の「勉強法」と「過去問演習の重要性」

短答式試験は、過去問対策が非常に重要です。短答式試験では、過去の問題と類似の出題がよく出題されています。そのため、過去問で演習を積むことが非常に大切です。短答式試験の問題演習は、過去問だけで十分です。

ただ、短答式試験問題を解く面白みというものは、論文の問題に比べてあまりないと感じる方もいらっしゃるかと思います。少なくとも、私は、面白くありませんでした。そのため、短答過去問の問題を解き続けることは簡単なことではありません。

そこで、予備校の講座を活用して、無理やりにでも進めていくことは一つの策だと思います。お金を投入した講座であれば、嫌でも最後まで受講したいと思うのが通常です。試験を確実に乗り切るために、割り切って予備校の講座を使用し「網羅的・効率的」に進めることは合理的な判断だと思います。

効率的に学習を進めることができるように設計された講座の詳細を解説していきます。

アガルートの短答対策講座は全部で3講座

①.短答知識完成講座Ⅰ(憲法・民法・刑法)

20時間で、憲法・民法・刑法の短答式試験特有の細かい知識を習得

②.短答過去問解析講座(憲法・民法・刑法)

105時間程度で、3科目(憲法・民法・刑法)短答式試験の過去問を潰しながら正誤を判断するために必要な知識知識のインプット及び復習

③.短答知識完成講座Ⅱ(行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法)

130時間程度で、4科目(行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法)短答式試験で過去の問われた全ての問題と解法を確認し短答式試験対策

各講座の学習時間を見たときに、②③はかなりの時間に感じてしまいます。しかし、膨大な範囲を学習していく中で、この時間よりも多くかかってしまう可能性があります。そのため、この時間を多いととるか適切な時間ととるかは、是非講座の内容を見てから検討してみてください。

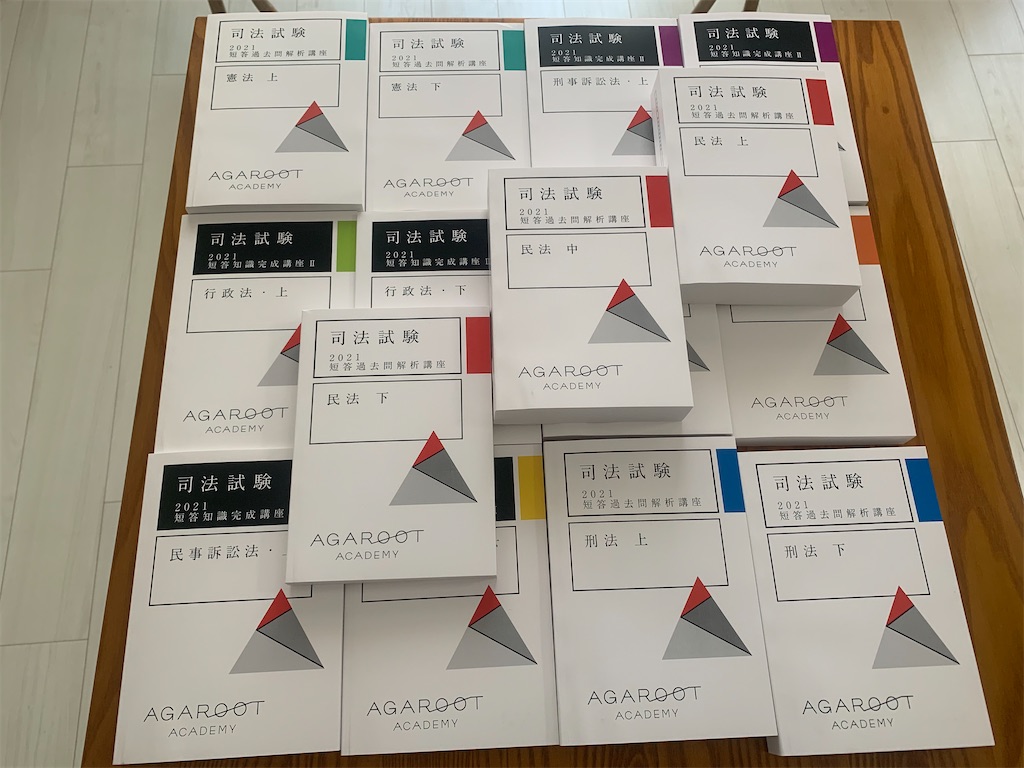

3講座すべての教材の量(写真)

今回解説する3種類すべての過去問演習のテキストを並べると、以下の写真のような量になります。左から、②.短答過去問解析講座/①.短答知識完成講座Ⅰ/③.短答知識完成講座Ⅱの順番で置いています。これだけやれば十分に合格水準になるかと思います。

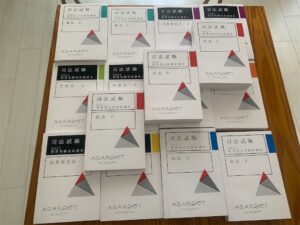

②と③を綺麗に並べてみました。

①「短答知識完成講座Ⅰ」憲法/民法/刑法のインプット講座

「短答知識完成講座Ⅰ」は、「総合講義等で、論文式試験を中心とした総合的な知識の習得が完了した方を対象として、約20時間で、憲法・民法・刑法の短答式のみで問われる知識(短答プロパー知識)の習得を完成させる講座」です(公式サイトより引用)。 以下は、講座で使用する教材を横から写した写真です。この中にたくさんの知識が詰まっています。この厚さを見れば、何とか20時間で終わらせることが出来そうですね。

本講座の対象者

対象:既に総合講義等で,論文式試験を中心とした総合的な知識の習得が完了した方

対象が「総合的な知識の習得が完了した方」なので、総合講義などを受講しておらず、総合的な知識の習得が完了していない方は、是非総合講義を解説している以下の記事もご覧ください。

総合講義100の使い方を予備・司法合格者が直伝-使い方次第でもっと合格に近づく- – 司法試験・予備試験応援サイト

講座のコンセプト

本講座のコンセプトは、「圧倒的に論文式試験の比重が高い現行制度では、短答対策にあまり時間はかけられ」ないとの現行制度のシステムに着目して、「約20時間という短い講義時間で、余すところなく短答プロパー知識を網羅的に扱」われています。

本講座は、対象者の部分で述べたように、総合講義等ですでに、論文知識の学習が進んでいる方が、短答知識のインプットをするのに最適な講座です。

上記の本講座のコンセプトのとおり、司法試験の主戦場は、論文知識試験であり、短答式試験は、そのステージに進むための試験という認識でも問題ないかと思います。

論文式試験において、短答プロパー知識が役に立たないことはないですが、短答知識を知っているかどうかで、点数に差が出るような論文の問題が出題されることは(ほぼ)

想定されません。しかし、足切り点に引っかからないためには、短答プロパー知識を短答対策と割り切って習得し、深い理解すべきは、論文知識です。

目次の例

例えば、刑法の目次はこんな感じです。マイナーな単元が多く、見るだけで嫌になりますが、この一冊に担当知識が集約されています。

実例を元にした講座の使い方

使い方は以下の記事で解説しておりますので、ここでは説明省かせていただきます。気になる方は是非こちらの記事をご覧ください。

②「短答過去問解析講座」憲法/民法/刑法の短答過去問の解説

担当講師「渡辺先生」

本講座の担当講師は、渡辺悠人先生です。

渡辺先生は、司法試験で総合4位で合格した超優秀な先生です。司法試験合格後は、「外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所」にて実務経験を積み、2017年8月に「株式式会社アガルート」に参画した先生です。渡辺先生は、本講座以外には、労働法の総合講義や司法試験答練などをご担当されています。

講座の使用方法

横から見ると、かなり分厚さを感じます。ただ、この分厚さが、過去問の重要性を物語っていますね。本教材の問題掲載の順番は、市販化されている過去問集と同じように体系順となっております。ご自身の勉強の進捗に応じて、過去問の演習を進めやすくなっています。

過去問を解いたら記録を

テキストの構成は、表面が問題で、裏面が解答及び解説となっております。そして、表面の問題の右上には、メモ欄が設けられています。本講座はボリュームがあるので、このメモ欄に、「問題に取り組んだ日付」と「解答の状況を示す記号」を記して管理でき、勉強範囲の漏れを防げます。「解答の状況を示す記号」は非常に便利で、以下に例を示しています。

「解答の状況を示す記号」

◎:すべての肢の正誤が正解であった

〇:すべての肢の正誤はわからなかったが、正解の肢は確実にわかった

△:すべての肢の正誤はわからなかったが、勘で正解がわかった

×:不正解の肢を選択した

以上は、一つの参考にしていただけばと思います。最終的には、すべての肢の正誤がわかるようになるまで、演習を詰めるとベストです。

解説は、端的なもので、冗長にすぎないシンプルなもの。アガルートの講座を利用していると、本当に無駄がないことに気づきますが、この講座も例外ではないと思います。短答式試験の問題集は、よく詳細な解説が掲載されているものがありますが、短答知識のインプットをほかでやっている人には、ノイズになることもあります。ノイズにならずとも、無駄な負担になってしまうこともあります。この点、本講座の解説は、解答に必要な解説に絞られており、効率よく問題演習を積むことができます。また、解説講義のほうでも、補足説明もされています。

短答知識完成講座や総合講義の参照先も記載されていますので、復習もラクです。

私なら、とにかく問題演習を進めて、まったくわからなかった問題だけ、解説講義を受講すると思います。正解できた問題(上記の例なら◎の問題)であれば、解説講義を聴く必要はないと思います。

③「短答知識完成講座Ⅱ」行政法/商法/民事訴訟法/刑事訴訟法の短答過去問解析講座

司法試験の世界では、憲法・民法・刑法を「上3法」、それ以外の行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の4科目を「下4法」ということがありますが、「行政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法」の短答過去問講座を受講したいのであれば、こちらの講座がおすすめです。

講座の対象者

対象:既に総合講義等で,論文式試験を中心とした総合的な知識の習得が完了した方

対象が「総合的な知識の習得が完了した方」なので、総合講義などを受講しておらず、総合的な知識の習得が完了していない方は、是非総合講義を解説している以下の記事もご覧ください。ちなみに、本講座は下4法の短答過去問なので予備試験受験生向けの講座です。

総合講義100の使い方を予備・司法合格者が直伝-使い方次第でもっと合格に近づく- – 司法試験・予備試験応援サイト

公式サイトでは、以下の3点を講座の特徴として紹介しています。

1.インプット・アウトプットを兼ねる講義

2.網羅性の高さ

3.全問全肢解説・問題の解き方も解説

詳細を解説します。

インプット・アウトプットを兼ねる講義

下4法には、短答知識インプット講座は用意されていません。司法試験の受験生は、下4法の短答過去問をやる必要はないので、予備試験受験生向けの講座となっております。予備試験においても、短答式試験は、足切りという意味しかありません。予備試験では、短答式試験→論文式試験→口述試験の3つのすべての試験に合格する必要がありますが、例えば、短答式試験の成績が、論文式試験の合否に影響を与えることはありません。短答式試験でどれだけ好成績を収めようが、最終的な合否には、影響ありません。そこで、予備試験では、ぎりぎりでも良いから短答式試験に合格することが大切となります。この意味で、本講座のように、インプット講座までは不要であり、過去問演習をやりながら、短答知識をインプットする方法が合理的であると思います。

網羅性の高さ

公式サイトの講座紹介には、「本講座では、過去問を素材として用いることで、そのような細かい分野も含めて、網羅的に取り扱いますので、短答式試験で9割以上の得点を目指すことができます」との記載があります。

過去問のすべてが収録されているので、確かに9割以上の得点の可能な講座設計になっていると思います。

全問全肢解説・問題の解き方も解説

すべての肢の解説が掲載されています。短答式試験の演習では、単に答えがだせるのみではなく、すべての肢の正誤が分かる状態にしておきたいとところです。この点、本講座には、すべての肢の解説が掲載されています。

また、本講座では、問題の出題方法に応じて、回答の思考過程等も解説されていますので、短答式試験の解答のフローがよくわからない方にもおすすめの講座となります。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] そんな方は私も受講したアガルートの「短答知識完成講座」がおすすめです。 […]