【2024】司法試験予備校の選び方とおすすめ予備校ランキング【厳選6社】

本記事は、これから司法試験の勉強を開始する方・どの予備校を使えば良いのか悩んでいる方向けに司法試験予備校の選び方と、司法試験のおすすめ予備校をランキング形式でご紹介しております。

司法試験予備校の中でも厳選6社の比較です。

本記事を読めば、司法試験予備校の選び方・各予備校の特徴が分かります。

前提として司法試験の予備校は以下に分かれます。

①通信教育・独学向きの予備校

②通学形式の予備校

多くの予備校が、近年オンライン講義を配信するようになっており、様々な要素を含めてメリットが多様化してきました。そのため、今回は①と②を含んだランキングを発表させて頂きたいと思います。

本ランキングは、当サイト独自の基準に基づき、私の独断と偏見に基づくランキングになりますので、その点ご承知おきください。

筆者の自己紹介

ランキングの発表の前に、筆者の自己紹介を簡単にさせて頂きます。

私自身、予備校を利用し、予備試験と司法試験に合格することができました。

予備校を使う中で、合格に近づくためは以下を意識することが大切です。

・徹底的な情報収集

・自分に適した予備校の利用

・予備校の徹底的な使用(使い倒す!)

受験生時代の経験を踏まえた予備校の選び方とランキングとなりますので、これから受験しようという方の参考になれば幸いです。

評価項目

過去の経験を通じて、5つの司法試験予備校を、以下4項目(合計100点満点)で採点をしていきます。

| 授業 (30点) | 授業の分かりやすさ、聞き取りやすさ、 講師の人柄など |

| テキスト (20点) | 網羅性と正確性、及びそのバランス |

| 受講料 (30点) | 単純に安いか高いか |

| サポート制度 (20点) | チューター制度、相談体制など |

司法試験予備校の選び方の視点

これから司法試験予備校を探している方も多いと思いますが、漠然と探していませんか?

そこで、先ほどあげた評価項目以外にも、受験生時代に予備校を使用した経験を踏まえて、選ぶ際のポイントについて解説させて頂きます。

▼主な司法試験予備校の一覧▼

アガルート | 伊藤塾 | 辰巳 |   資格スクエア |   スタディング | 加藤ゼミナール | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 運営会社 | 株式会社アガルート | 株式会社 法学館 | 株式会社辰已法律研究所 | 株式会社レアジョブ | KIYOラーニング株式会社 | 株式会社加藤ゼミナール |

| 主な講師 | 工藤 北斗 | 伊藤 真 | 西口 竜司 | 樋田 早紀 | 小村 仁俊 | 加藤 喬 |

| 主な講座 | 予備試験最短合格カリキュラム | 司法試験 入門講座 合格プレミアムコース | 予備試験/司法試験 スタンダード論文答練 | 合格フルパッケージ | 予備試験合格コース(総合) | 予備試験合格パック |

| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

①講義の形式 〜通学スタイルか通信スタイルか〜

司法試験予備校は以下のように分類されます。

・校舎に通って授業を受けるタイプの「通学スタイル」

・スマホやPCでオンライン授業を受ける「通信スタイル」

・どちらものスタイルを併用している予備校

・折衷スタイルを採用している予備校

などがあります。

そして、どのスタイルの方が良いのかは、各人の価値観に依存すると思います。まずは、「通信スタイル」と「通学スタイル」のどちらが自分に適しているのか、自己の価値観に基づいて、考えてみる必要があります。

| 通学スタイル | 〇時間が決まっている方が強制力が働き 勉強をサボらなくなる ×毎週決まった時間に授業を受ける必要があり 時間が拘束される |

| 通信スタイル | 〇web環境があればいつでも どこでも、自由に受講可能 ×講師の監視下にないのでサボりやすい |

そちらの講義の形式にもメリットとデメリットはありますが、ご自身の性格などを考慮して、どのスタイルが続けやすいかを考える必要があります。

②試験勉強にいくら投資できるのか

司法試験には、多くの投資が必要です。主に投資が必要なのが、時間とお金です。

司法試験の勉強時間は、8000時間から1万時間と言われているように、合格までかなり長い道のりです。さらに、勉強にかかるお金も、他の資格試験と比較すると、高額になりやすいです。

この点を踏まえて、予め司法試験の勉強にいくら投資できるのかを考えておくと良いです。学生であれば、親と相談してみるのも良いと思います。

実際にかかった費用の事例として、私の投資した内容を整理してみます。

【 現役時代に投資した費用と時間 】

・メイン予備校

アガルートアカデミーをメインに使用(詳細は後述)

・サブ予備校

伊藤塾の答練(論文問題の演習と添削)・全国模試

費やした時間:受験までの2〜3年

費用:合計60万円

(アガルートアカデミー約45万、伊藤塾約15万)

私の場合は、インプットもアウトプットの両方を、予備校に頼りました。しかし、人によっては一方だけの人もいます。

また、通学スタイルの予備校が良いと思ったとしても、通学スタイルの講座は、高くなりがちなので、金銭的に受講を断念せざるを得ない場合もあり得ます。通学スタイルで、インプットもアウトプットも予備校を利用した場合には、100万円ほどかかることが多いようです。

大体の合格者(予備校利用者)が40万円〜140万円くらいを予備校に課金していると感覚で感じています。自身がいくらまで投資できるかをあらかじめ考えておきましょう。

③予備校ごとの特徴や、推しのポイントを確認する

各予備校の強みや優れているポイントは、多様化しています。事前に各予備校の強みや、優れている点を事前に確認してから、使用する予備校を決めるようにしましょう。

使用する予備校が自分に合うか合わないかは、合格への勉強効率に関わってきます。やはり、自分の感覚に合う勉強方法は合格最短ルートにより近づくために大切です。

最近では、IT技術を駆使した講座を提供する予備校や、講義音声のダウンロードを認めている予備校など、様々な特徴を有する予備校が登場しています。選択肢が非常に多くなっており選択の複雑化が進んでいると非常に感じます。

本記事でも後述で整理しますが、各予備校の特徴等を把握した上で、予備校を選択することが大切です。予備校の講座は、決して安い買い物ではありません。単なる認知度や価格だけはなく、いかに合格に近づけるかを各校のポイントを考慮し選択する必要があるでしょう。

④通学する場合は、立地も考える

「通学スタイル」の講座を受講する際には、予備校の校舎の立地が非常に重要になってきます。通学時間や交通費なども考慮して決定するべきポイントです。やはり、自宅・大学または職場からアクセスの良い場所を選びましょう。

例えば・・・

予備校に通学するのに、片道2時間もかかってしまうと、流石に時間がもったいないです。また、交通費も毎月1万円ということになれば、かなりの時間とお金を使用することになります。しかも、それが受講する期間中続くと考えれば、かなりの量になると考えられます。

「通学スタイル」の講座・予備校にするなら、長期間お世話になるからこそ、通学しやすい予備校を選びましょう。

⑤各予備校が様々なコース・カリキュラムを用意している

各予備校は、受験生のニーズに応じて、様々なカリキュラムやコースを用意しています。その中には、かなり充実した内容のものが存在しています。

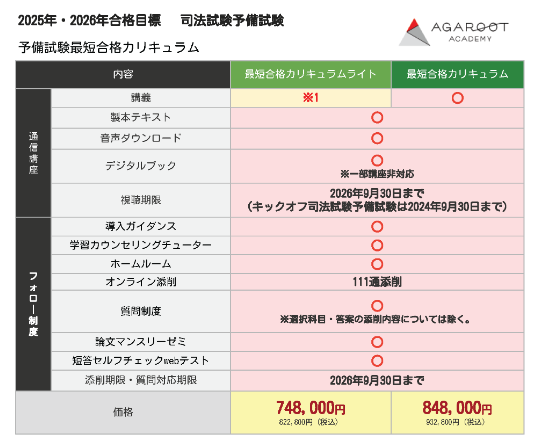

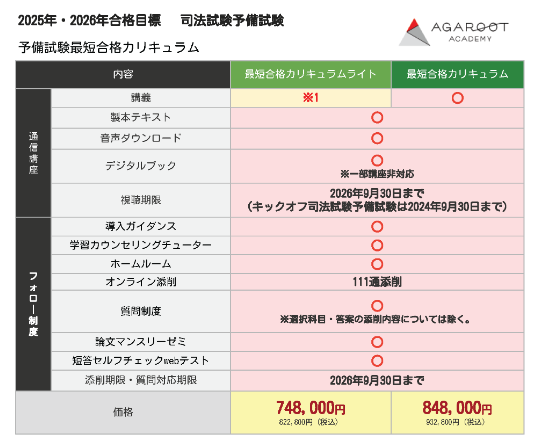

(例) アガルート

このカリキュラムは、予備試験に最短で合格することを目標とするカリキュラムがあり、メインの1コースと複数のオプションが用意されています。

1. 「予備試験最短合格カリキュラム」

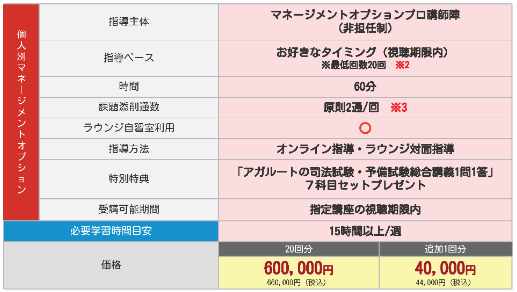

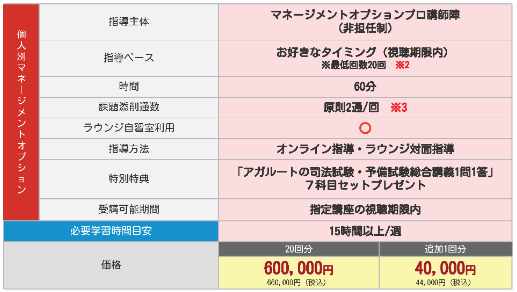

2. 「予備試験最短合格カリキュラム」+「個人別マネージメントオプション」

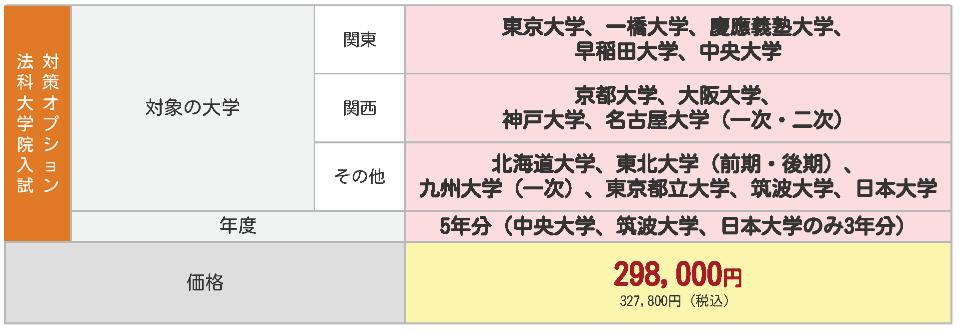

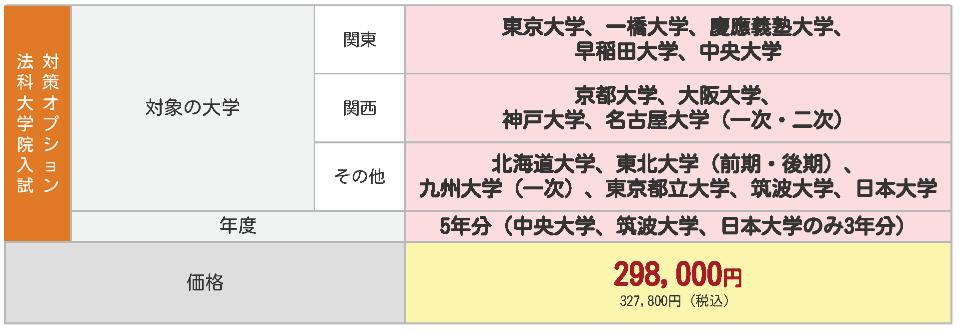

3. 「予備試験最短合格カリキュラム」+「法科大学院入試対策オプション」

オプションとして、通信指導やラウンジ指導を追加するかを選ぶことができるようになっています。

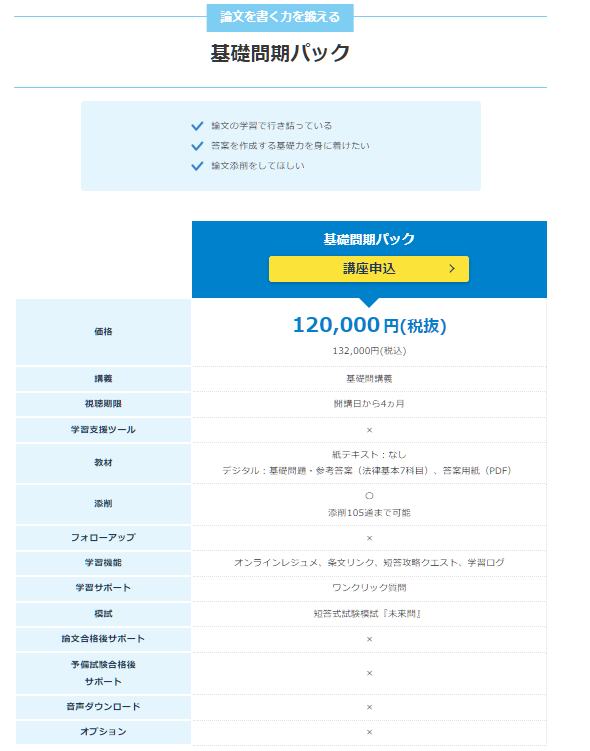

(例) 資格スクエア

予備試験合格目標のコースとして合格フルパッケージのコースと単品パックのプランが用意されています。

1. 合格フルパッケージ

2. 導入期パック

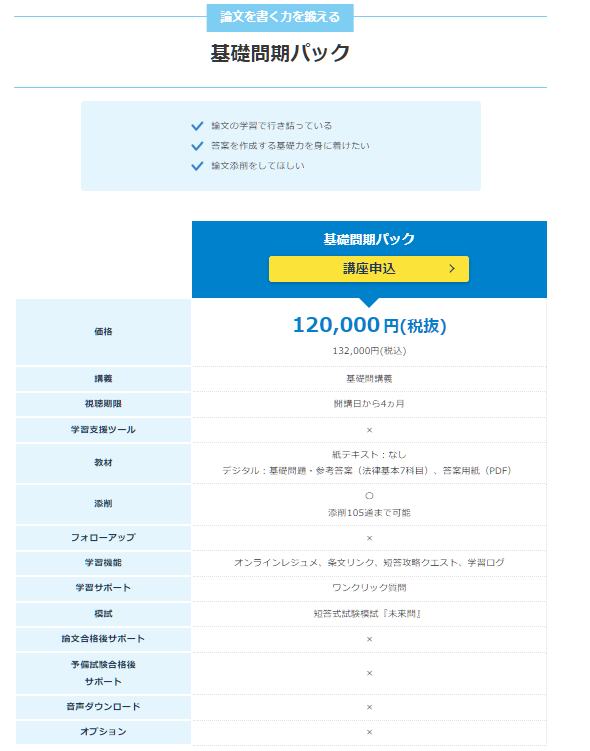

3. 基礎問期パック

司法試験予備校を選ぶ際には、各予備校がどのようなカリキュラムやコースを用意しているのかも確認しておくと良いと思います。

⑥重視すべき「講師」

重視すべき要素は、誰が講師であるかという点です。

司法試験の学習範囲は、広範囲に渡ります。そのため、講義時間も長くなります。司法試験の受験を決意してから、受験するまでに最低2年間はかかります。

これからの受験期間を、予備校講師と二人三脚で勉強する様子を想像してください。

「誰が講師なのか」「その講師との相性はどうなのか」がいかに大切かが分かると思います。口コミを確認することも大切ですが、自分の目で見て耳で聞いて確認することも大切な情報収集の方法です。

私の場合、口コミと実際が良い意味で違っていたことがあります。アガルートアカデミーの講座受講前に、不安で工藤講師に対する口コミを確認したことがあります。好意的なものが多くありましたが、中には早口でわかりにくい、聞き取りにくいという口コミもありました。

しかし、実際に体験授業を受講してみると、確かに早口ではありますが、聞き取りにくいとは思いませんでした。逆に、理路整然としていて分かりやすいなと感じるほどでした。人それぞれ感じ方が違うのです。

私は、この体験授業が決め手となり、アガルートを選ぶことにしました。

⑦論文式試験対策や答案作成のノウハウ

司法試験は、論文式試験が山場です。

問題自体が難しく時間がかかるのはもちろんですが、自分の理解や見解を限られた時間内で、文章化することは非常に難しいです。時間内で終わらせるには、訓練を積み、文章化の能力を向上させることが必要です。

なので、いかに文章化能力を効率良く・効果的に習得するかが、山場を越えられるかの境目になってきます。講座によっては試験の中身についてフォーカスするものが多く、文章化の能力まで手が回らないというものもあります。

そのため、予備校選びの際も、論文式試験対策が手厚いものになっているのか、答案作成のノウハウを教わることが出来るのかなども検討する必要があるでしょう。

⑧無料会員登録をして、体験講義を受講すべき

やはり、最終は自分がどう感じるかが大切です。

口コミが良くても、自分に合わなければ結果へ効果的につなげることができないからです。昨今、ほとんどの予備校で、無料会員登録をすればサンプル講義を受講することができるようになっています。新しい資格予備校が登場したことで、各予備校は集客活動にかなり力を入れているためです。

焦ることなく、予備校に無料会員登録をして、サンプル講義で体験してみましょう。複数の予備校を試していく中で、差別化を図っているスタイルやポイントが見えてくるはずです。その中で、自身に合う講座を選びましょう。

あと付言しておくと、受講途中で他の予備校に乗り換えることは避けた方が良いです。事実として、他の予備校に乗り換える人が結構います。是非、最初の決断で、よく検討ください。自分の目で見て耳で聞いて確認することは勉強を続けるためにかなり重要です。

司法試験の勉強法に関する書籍を読むのもおすすめ

少し話が脱線しますが、本記事の読者の中には、これから司法試験の勉強を始めると言う方も多いと思いますので、私の方から一つ提案させてもらいます。何度も言いますが、司法試験合格までの道のりは、険しいです。そのため、必ずどこかで挫折したり、遠回りをすることになります。それでも、耐え抜いた人が辿り着けるのが司法試験の合格です。かなりキツい受験生活になると思われるので、一冊くらい司法試験の勉強に関するバイブル本を持っておくと良いと思います。躓いた時に、軌道修正をすることが出来るような書籍がベストです。ここでは、参考までに私が推薦する司法試験の勉強法に関する書籍をご紹介したいと思います。

『司法試験予備試験Q &A50 論文答案ってどう書くの?』

これは、アガルートアカデミー所属の人気講師石橋講師の著書になります。この本には、石橋講師の長年の個人指導の経験に基づき、受験生の論文作成に関する質問に対する回答が掲載されています。講師経験に基づく、答案作成ノウハウを包み隠さず披露されています。

ただ初心者向けと言うよりは、答案作成の段階に移行している中級者向けの書籍だと思います。そのため、これから司法試験の勉強に着手すると言う人は、こう言う本があるんだなくらいで頭の片隅に置いておくと良いと思います。必ず役に立つ日がきます。

『最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法』

これは、メンタリストdaigoさんの著書になります。司法試験の勉強に特化したものではありませんが、勉強法一般に通用する科学的に正しい勉強法を学ぶことができる良書です。勉強法に拘ってきたことがない人や、効率的な勉強法を学びたい方は、一度読んでみることをおすすめします。

人気の司法試験予備校の比較

以下、各予備校の特徴をご紹介していきます。情報を整理していきましょう。

伊藤塾

圧倒的な認知度

伊藤塾は、司法試験予備校として圧倒的な認知度を誇る大手予備校です。

伊藤塾、その塾長たる伊藤真さんを看板講師として、飛躍した予備校です。現在では、伊藤真塾長以外にも人気講師を擁する予備校となり、受講者数はNo.1だと思います。そのため、勉強仲間を探すことも簡単でしょうし、校舎数も伊藤塾は多いです。したがって、通学スタイルであれば伊藤塾がオススメとなります。

講座の網羅性

伊藤塾は、業界No.1の事業規模を有するため、講座の網羅性に非常に優れています。

答練や全国模試で、伊藤塾を受ける人は多いのではないでしょうか。答練や全国模試は、受験生の確保や作問が必要となるため、大きな規模の予備校がメインで実施しています。伊藤塾のような大きな規模だからこそ、模試などを作成し講座内容にも反映することができるのです。このことにより、講座内容の網羅性が高くなります。伊藤塾は司法試験に限らず、予備試験の答練や全国模試も主催しているため、講座の網羅性が非常に高いです。

受講費用は、業界トップ(レベル)

伊藤塾は、今回の比較する中でも高額です。大手予備校であり、人気講師を擁し、かつ、校舎も運営しているため、受講費用は非常に高くなっています。業界トップレベルと言って良いでしょう。インプット講座とアウトプット講座のセットとなれば、軽く100 万円超えています。

情報量が多い

伊藤塾のテキストは、情報量が多いことで有名です。情報量としては、必要十分であり、伊藤塾のテキストのみでも司法試験に合格する水準の知識をつけることが可能です。しかし、個人的に司法試験に合格する上で大切なのは、知識量ではなく、思考力だと思います。また、試験において情報量が多いことは、足かせにもなり得ます。

辰巳法律研究所

老舗予備校

辰巳法律研究所は、老舗の法律系資格予備校です。1977年設立で、司法試験の予備校としては最も歴史が長く、伝統のある資格予備校です。

経営縮小の傾向あり

辰巳は、老舗の法律事務所として認知度も高い予備校ですが、一部校舎の縮小・廃校など事業規模を縮小している傾向にあるようです。それでも、司法試験業界では、非常に高い影響力を有しています。

答練・全国模試を主催

司法試験の直前期である3・4月には、毎年全国模試が開催されていますが、そのうちの一つを主催しているのが辰巳です。辰巳の問題及び解説は、クオリティーが高いと評判で、辰巳の答練を好んで受講する受験生も多いです。

出版が強い

辰巳の法律書籍は、人気が高く、多くの受験生が利用しています。司法試験の再現答案を掲載してる司法試験 論文過去問答案パーフェクト ぶんせき本

資格スクエア

ITを駆使した最先端の講座

資格スクエアは、2013年に設立された新しい資格予備校です。ITを駆使して、法律学習で陥りがちな非効率な勉強や無駄な勉強を解消し、受講生の学習負担を軽減することを目標としています。これが1番の資格スクエアの特徴と言えます。

全ての講義がオンライン

資格スクエアは、オンライン専門の資格予備校です。オンライン講義に特化することで、人件費と固定費を削減し、その分講義を低価格で提供しています。

3つの資格スクエアメソッド

資格スクエアは、独自の3つのメソッドを掲げています。これらのメソッドを元に講座が作成されています。

第1に、「資格スクエアクラウド」

合格者、脳科学、受験生のデータに裏付けされた最先端のオンラインインプット学習。あなたの自学自習を最適化します。

第2に、「脳科学ラーニング」

脳科学に裏づけされた独自開発のアルゴリズムを使用し、あなたに最適の問題を常に出題。9億がすぐに定着します。

第3に、「SQUAREメソッド」

自学自習、問題演習、助言というサイクルを高速で回すことで最短合格を実現

非常に特徴的な予備校です。はまる人には、ガッツリはまる予備校だと思います。

定評ある講師陣

テクノロジーも注目ですが、講師陣も受験生から定評のある方々が揃っています。予備試験講座を担当されている高野泰衡講師及び吉野勲講師は、いずれも大手予備校出身の講師であり、その授業の分かりやすさに定評があります。また、司法試験講座を担当されている加藤喬講師は、2回不合格から超上位合格された講師で、受験生目線に立った講義で非常に人気があります。

添削が業界最多の205通

基礎問添削 105通と論文過去問添削 100通を合わせて、業界最多の205通の添削が可能です。

オンラインばかりだと不安だなと思った方でも、問題ありません。添削を利用しインプットが問題なく出来ているかを確認できます。

低価格

オンライン講座に特化しているため、受講料は低価格になっています。

資格スクエアの口コミ・評判

資格スクエアの口コミ・評判は、以下の記事で詳細を解説しています。資格スクエアにご興味がある方は、以下の記事をクリックしてご確認ください。

スタディング

こちらは、「スマホで学べるオンライン通信資格講座」として認知度を急速に高めている新しい予備校です。2018年にリリースされたサービスですが、もう既にCMなどを見て、知っている方が多いかと思います。そんなスタディングですが、司法試験講座も開校しています。

勉強効率を高める学習システム

スタディングは、受験生が苦労したことを解消し、継続して勉強(study-ing)しやすい学習システムが特徴です。

例えば・・・

勉強仲間機能、マルチデバイス、暗記ツール機能、スマート問題、マイノート機能

など、学習をサポートする機能が充実しています。

アプリで動画講座のダウンロードが可能

スタディングが、IOS向けのアプリをリリースしています。パソコンでの受講はもちろん、スマホのアプリ(IOS向け)で講座を受講することが出来るようになっています。受講している講座の動画をダウンロードも可能です。オフラインでも受講できることになるので、「どこでも」勉強することが出来ます。

スキマ時間で学習できる

スマホだけで勉強が出来るような機能が多くあり、スキマ時間を活用できます。「どこでも」勉強に加え、WEBテキストを閲覧することが出来るようになっており、メモ機能もあるため、テキストの冊子がなくても勉強が出来るようになっています。

そのため、社会人受験生やアルバイトで忙しい学生で、スキマ時間を有効活用したいというのであれば、現時点では、スタディングがぴったりです。ちなみに、WEBテキストは、配色もよく図表も活用されていて、非常に分かりやすい構造になっております。是非、一度お試し受講をして頂きたいです。

合格実績はこれから

まだまだ新しい資格予備校なので、合格実績はこれからの予備校です。資格予備校として、ここまで露出度の高い予備校は他にはないと思いますので、この調子で行けば、合格実績も積み上げていくことになりそうです。

受講料が圧倒的に安い

受講料は、圧倒的に低価格に設定されています。

例えば、「基礎から論文対策まで行える総合コース」である『司法試験合格コース(総合)[2021年試験対応]』は、10万9800円とされています。他の追随を許さぬ破格の値段設定です。これで、短答式試験と論文式試験に対応が可能みたいなので、非常に魅力的です。とりあえず、体験版講座を試してみるといいかもしれません。

最近は、個別指導プランも提供を開始しています。

アガルートアカデミー

アガルートアカデミーは、私が大変お世話になった予備校でして、当ブログでも再三話題にしてきました。そんなアガルートですが、今回は、まだアガルートを知らない方向けに、アガルートの特徴をお伝えさせて頂きます。

授業が非常にわかりやすい

アガルートの司法試験講座の多くは、アガルートの看板講師かつ代表取締役でもある工藤講師が担当されています。工藤北斗講師は、この世にあるあらゆる文献を読み込んでいるとしても驚かない程の、知識が豊富で正確です。さらに、解説は非常に論理的で分かりやすく、受験生が苦労する点も熟知されています。

テキストが使いやすい

テキストも、無駄のない構成になっています。情報量も調整されており、司法試験の合格には、不必要と思われるマイナーすぎる論点については、あえて掲載していません。非常に、コンパクトにまとまっており、短期合格に適したテキストの作りになっています。また、オリジナルのカラーテキストとなっています。

音声ダウンロードができる

また、音声のダウンロードが可能ですので、一度ダウンロードすれば、永遠に講義を聞くことが出来ます。これかなり便利です。寝る前にスリープタイマーをセットして、受講するのもおすすめですし、通勤・通学時間に歩きながら受講することもできます。ネットの通信料も気にする必要がないので、かなり便利ですよ。

合格者シェアが爆増

新しい予備校ですが、合格者シェアが爆増しています。私が受講した当初は、じわじわと受験生間で浸透してきたくらいでしたが、いよいよ頭角を現しました。令和元年司法試験の合格者の占有率は、34.8%です。あと、ツイッターやSNSで確認すると分かりますが、私も含めて、アガルート信者が増えています。「信者」と言うと、ネガティブなイメージを持つかもしれませんが、司法試験の合格の道のりは、険しいです。崇拝できる講師や予備校がある方が、精神衛生的には圧倒的プラスだと思っています。入信するくらいの気持ちで、予備校を選ぶと良いかもしれません。

書籍も人気

アガルートは、出版事業にも力を入れています。とりわけ人気の書籍といえば、工藤講師の合格論証集シリーズです。これは、ほとんどの受験生が使用したことがあるのではないでしょうか。

カスタマー対応もめちゃ良い

受験生に対する相談の体制や、スタッフさんの対応がめちゃ良いです。スタッフさんは長い間受講する中でお世話になると思いますが、アガルートを使用した3年ほどの間、スタッフさんの対応に不満を覚えたことは一度もありません。

アガルートの口コミ・評判

アガルートの口コミ・評判は、以下の記事で詳細に解説しています。アガルート予備校に興味がある方は、以下の記事をクリックしてご覧ください。

加藤ゼミナール

加藤ゼミナールの設立者は、以前資格スクエアで講師を務めていた加藤喬(たかし)先生です。同様に、元・資格スクエア講師であった高野泰衡(やすひら)先生も加藤ゼミナールに所属しています。資格スクエア時代から両先生の講座は評価が高く、分かりやすさと人気を得ていました。

その後、代表の加藤先生が2023年に加藤ゼミナールを解説し、高野先生も加藤ゼミナールに移籍されました。資格スクエアの成長を支えた両先生の講義を受講したいなら加藤ゼミナールが良いでしょう。

受講料が低価格

加藤ゼミナールの利点としては、大手資格予備校所属の先生が講義を担当していますが、受講料が比較的リーズナブルな点です。

オンライン特化講義

講義スタイルはオンラインです。オンラインで大手予備校と遜色ない受講環境で、大手予備校出身の講師の講義を受講することができます。

勝手にランキング

さて、ここからは勝手にランキングを発表させて頂きます。正直、主観が入ってしまいますし、私が実際に利用した予備校は、アガルートと伊藤塾です。そのため、他の予備校との比較はかなり難しいです。

そのため、極論を言ってしまいますが、各予備校の公式サイトに行き、体験版講座の受講をオススメします。自身も色々試した結果、使用する予備校を決定し、試験の結果を含めて非常に満足たからこそ、その大切さを感じています。再びになりますがこのランキングは、私の個人的な価値観に大きく依存しています。私は、伝統があるものよりも革新的なものの方が好きだったりするので、その辺の価値観が大きく影響しています。さて、ここまで前置きをして、ランキングの趣旨を分かって頂けたと思いますので、ついにランキングを発表させて頂きます。

1位 アガルートアカデミー

司法試験予備校のおすすめランキング1位は、アガルートアカデミーです。すいません。やっぱりアガルートが一番おすすめの予備校です。今回は、この記事を執筆するのに、公式サイトや口コミなどをチェックしましたが、個人的に総合一位は、揺るがずアガルートになりました。アガルートの講座に関しては、この記事で過去にレビューしたものをまとめているので、こちらも参照してください。

アガルートは、ハイクオリティーの講座を低価格で提供していて、業界の序列を破壊していると言っても過言ではありません。また、受験生に対するフォロー体制も整備されています。とにかく、おすすめの予備校です。まずは、資料請求をして、サンプル講義を受講し、ご自身で確かめて頂きたいです。

なお、現在アガルートでは、10%OFFセールを開催していますので、さらにお手頃な価格で司法試験対策を始めることができます。詳細は、以下の記事でご確認ください。

\No1の理由は公式サイトで/

2位 資格スクエアと加藤ゼミナール

2位は、悩みましたが、資格スクエアと加藤ゼミナールです(同列とさせてください)。まず、資格スクエアは、Twitter上で批判の対象になることもありますが、個人的には非常に好意的に捉えています。ITを駆使しアイディアを実現していく様は、非常に面白いです。さらに、講義を低価格で提供し、司法試験の受験に対する障壁を下げた功績は大きいと思います。

マーケティング等の広報活動に優れ、多くの受講者を獲得している様子からも、今度も成長していくことが大きく期待される予備校です。これから資格予備校を利用するという方には、普通におすすめしたい予備校です。

加藤ゼミナールは、新進気鋭の司法試験予備校ですが、加藤先生と高野先生に根強い人気があります。認知度の向上はこれからですが、大手予備校の講義をリーズナブルに受講できるのはやはり人気です。

4位 伊藤塾

4位は、3位にするか悩みましたが、伊藤塾です。やはりこの安定感は、半端ないです。講座のクオリティーにサポート体制も万全です。情報量の多いテキストが個人的に好きでないのと、受講料はやはり高く感じでしまいます。それでも、圧倒的な合格実績を有する予備校ですので、金に糸目をつけないのであれば、伊藤塾が良いでしょう。

5位 スタディングと辰巳

5位は、同率とさせて頂きます。スタディングと辰巳です。タイプが違う予備校なので、なんとも言えないので、同率とさせて頂きました。辰巳は、老舗の伝統ある予備校で、毎年超上位合格者を輩出している予備校なので、体験講座を受講して、自分に合うと思うのであれば、それで良いと思います。特に止めようとは思いません。辰巳の書籍には、かなりお世話になっている受験生も多いですし、雰囲気が合えば、全く問題なしです。スタディングは、やはり合格実績がこれからどうなるか分からない点が、低評価の理由です。

理念や学習機能は非常に魅力的ですし、何より圧倒的に低価格です。こちらも、体験版講座を受講して、なんの問題もなければ、このコスパを考えれば、全然ありだと思います。

最近は、個別指導プランも開始し、大変注目が高い司法試験予備校です。オンライン講義やITが好きな方は、お試し受講をされてみるとよいと思います。

\業界No1コスパ?/

以上、司法試験予備校の選び方とおすすめ予備校のランキングでした。最後までお読みいただきありがとうございました。

予備校の口コミ・評判を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

コメント

コメント一覧 (10件)

[…] 当サイトでは、予備校の使い方やおすすめの法律書籍などの情報を発信しています。 […]

[…] […]

[…] 司法試験予備校の選び方とおすすめ予備校ランキング【厳選5社】 […]

[…] 当サイトでは、司法試験予備校ランキングと予備校の選び方という記事を公開しています。まだ、予備校を決めかねている方は是非、参考にしてください。 […]

[…] 司法試験予備校のおすすめランキングと予備校の選び方はこちらの記事で解説をしています。 […]

[…] 【2024】司法試験予備校の選び方とおすすめ予備校ランキング【厳選5社】 […]

[…] このブログでは、予備試験の各科目の対策法、再現答案、予備校ランキング、おすすめの法律書籍の紹介など司法試験、予備試験向けの情報を発信しております。 […]

[…] そんな方もいらっしゃるので… あわせて読みたい 【2024】司法試験予備校の選び方とおすすめ予備校ランキング【厳選5社】 […]

[…] (【2024】司法試験予備校の選び方とおすすめ予備校ランキング【厳選6社】) […]

[…] 【2024】司法試験予備校の選び方とおすすめ予備校ランキング【厳選6社】 […]