【2025年10月】アガルート「論証集」の究極の使い方と評判

アガルートの論証集を使っているけど、うまく使いこなせていない。

アガルートの論証集が気になるけど、事前に具体的な勉強方法を知りたい。

正直「神ツールです?」

ロッポー

ロッポーこんにちは、ロッポ―です。

今日のテーマは「アガルートの『論証集』」です。

今となっては、自信を持って言える。

この論証集は「神ツール」です。

──ただし、「使い方」を間違えなければ。

正直なところ、ぼくも最初はうまく使いこなせなかったんだ。

手に取ったときは、「これをどう活用すればいいんだろう…」って、正直戸惑った。

実例を示して紹介させていただきます!

今回は、司法試験・予備試験を目指すぼくたちが「アガルートの『論証集』をどう使いこなせばいいのか?」を具体的な勉強法とともに紹介していくよ。

この『論証集』、ほんとうに完成度が高い教材なんだ。公法系(憲法・行政法)を除いて市販されているから、アガルートの受講生でなくても手に取ることができるのも嬉しいポイント。ぼく自身も、予備試験合格時からずっとこの論証集を使っていたし、司法試験の本番直前まで、繰り返し何度も読み込んでいた。周りの受験仲間たちも、みんな当たり前のように持っていた印象があるよ。

「アガルートはちょっと……」という方でも、論証集だけは、ぜひ一度使ってみて欲しい。

それくらい、ぼくはこの一冊に助けられた!

ぼくたち努力型の受験生は、誰かと比べて一気に伸びるタイプではないかもしれない。でも、正しい道具を、正しい方法で、コツコツ積み上げていけば、確実に合格へ近づける。アガルートの『論証集』は、そんな努力型の受験生にこそフィットするツールだと思う。

勉強って、どうしてもお金がかかる世界だけど、この論証集は「低コスト・高パフォーマンス」の代表格。使い方次第で、合格への距離をぐっと縮めてくれる、そんな存在だよ。この記事が、あなたの合格へのヒントになりますように。

この記事が、あなたの合格へのヒントになりますように!

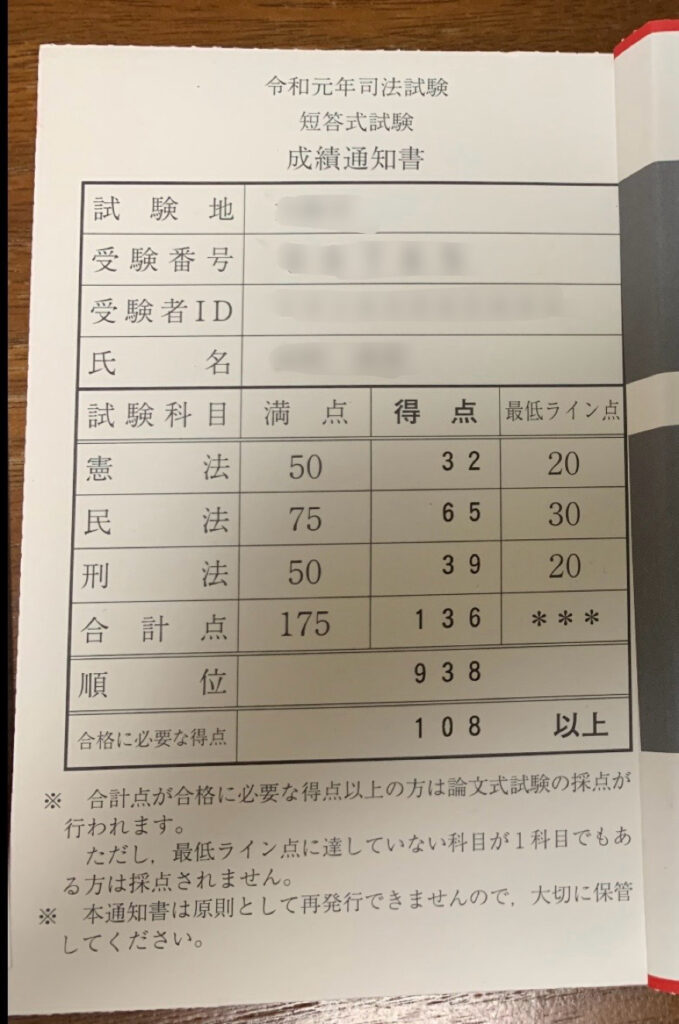

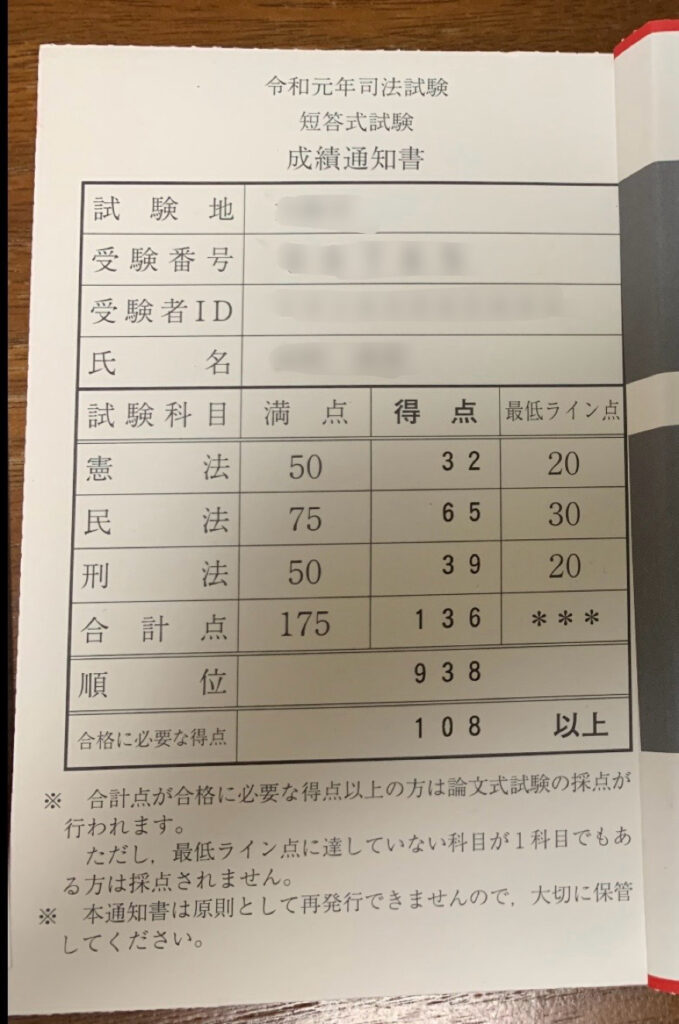

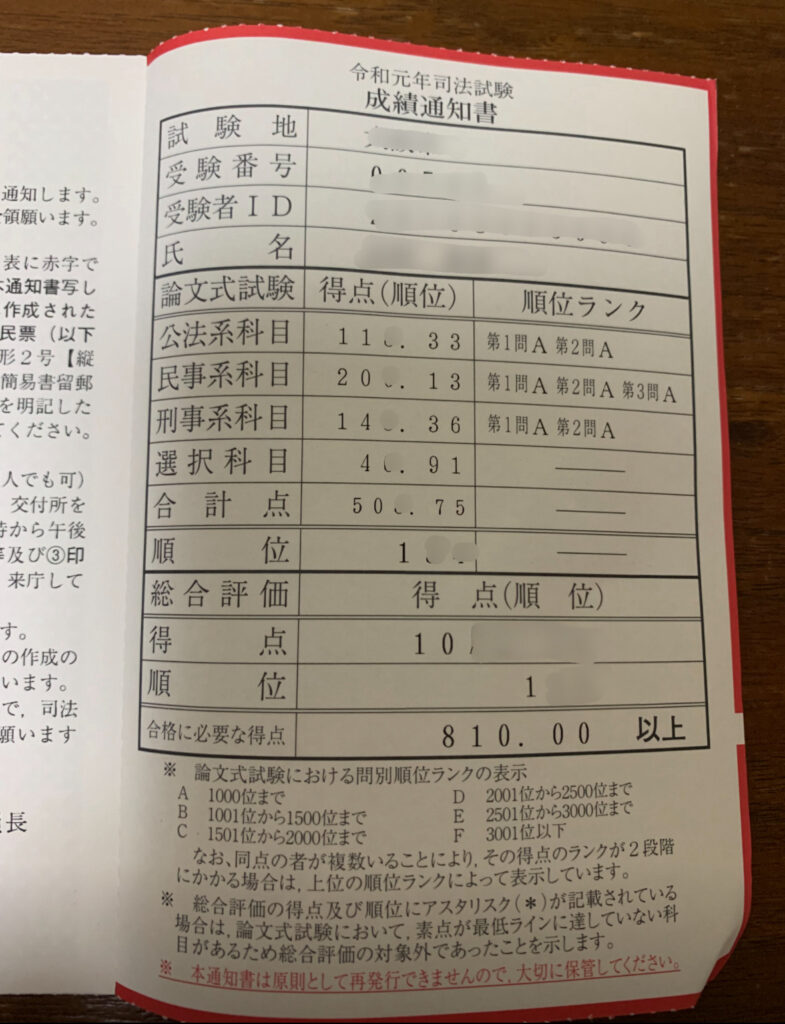

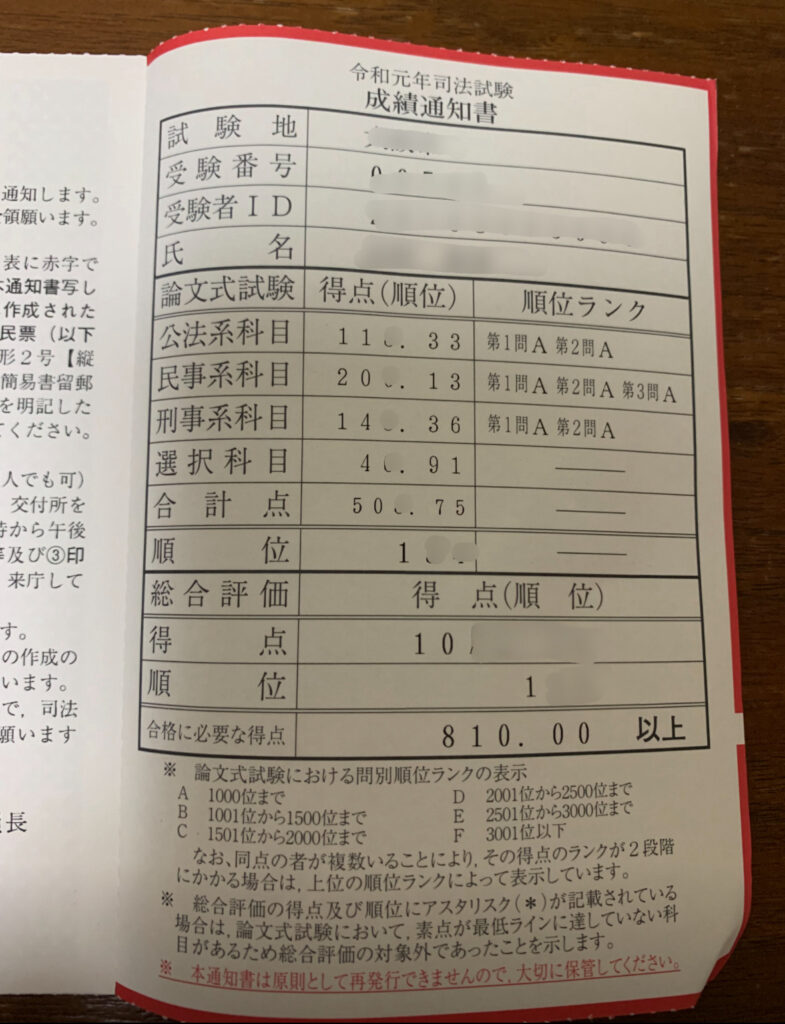

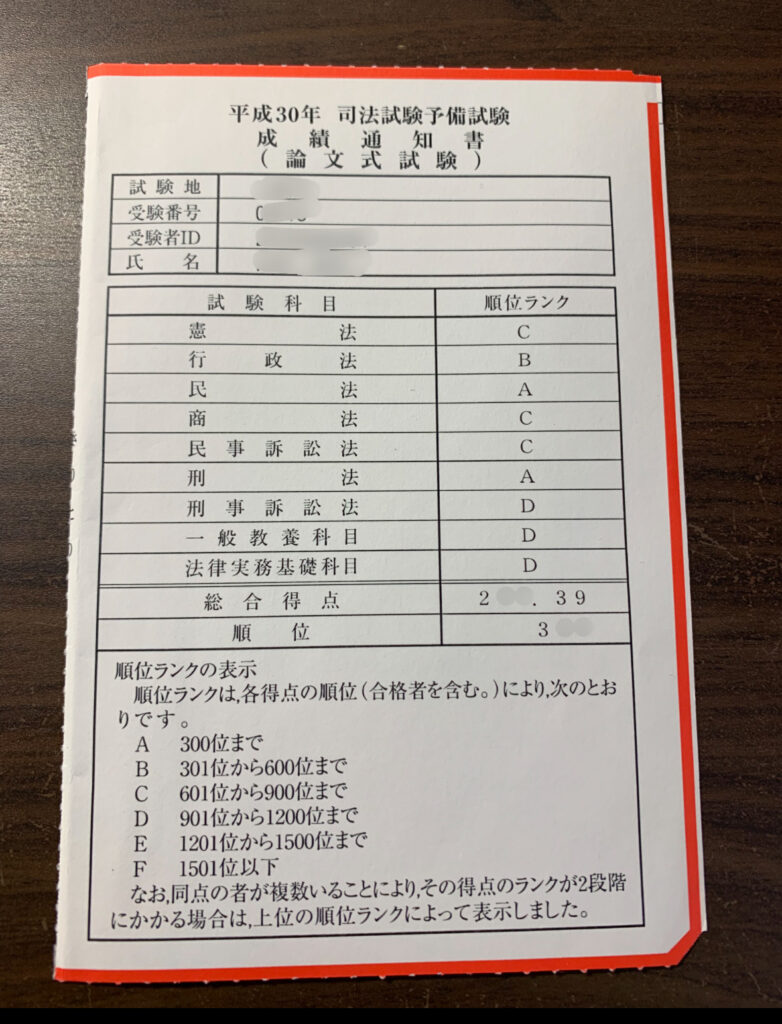

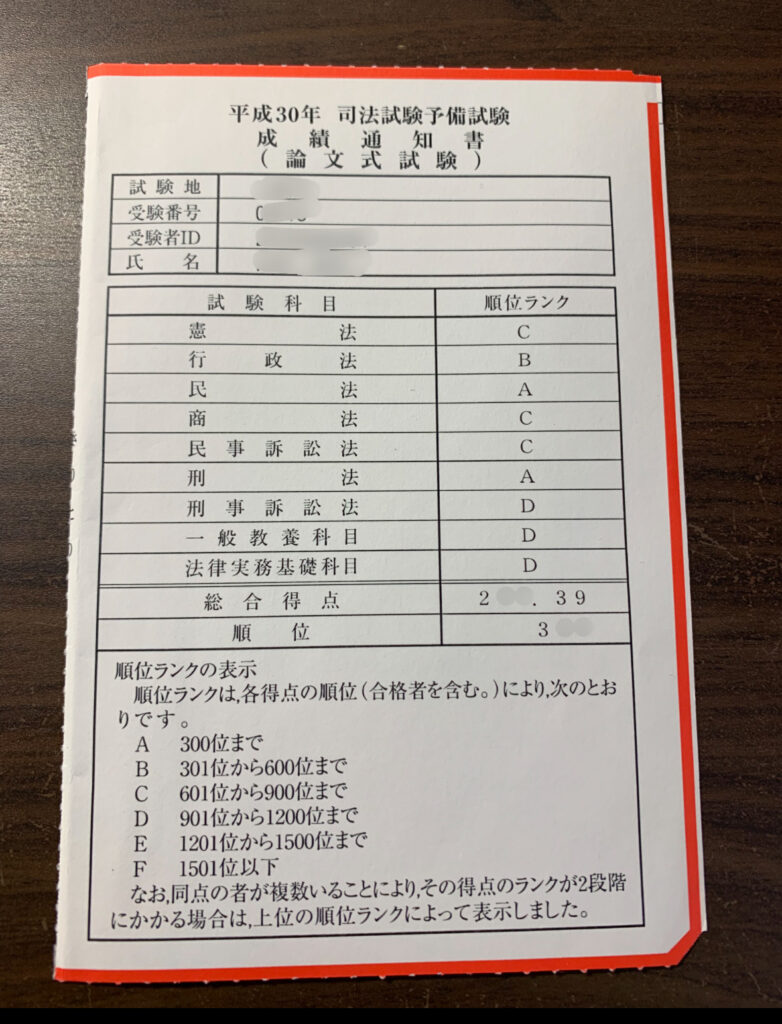

ちなみに、ぼくが合格した時の「司法試験」と「予備試験」の成績のはがきを下に貼っておくね。

▼執筆者の合格実績(司法試験・予備試験)▼

アガルートの教材で学習した基本7科目は、司法試験で「オールA判定」でした!

アガルート の「論証集」の入手方法

アガルートの『論証集』は、公法系(憲法・行政法)をのぞいて、市販されています。

アガルートの受講生でなくても、入手できるのがうれしいポイントですね。もちろん、アガルートの講座を受講すれば、論証集も一緒についてきます。

これからアガルートの受講を考えている人には、「総合講義」と「論証集の使い方講座」をセットで受講するのがおすすめ。

ぼくが受験生だった頃も「総合講義」と「論証集の使い方講座」のセットがすごく役に立ったよ。

注意点としては、「総合講義」には紙の論証集がついてくるから、「論証集の使い方講座」はテキストなしのプランを選ぶと、無駄がないよ。

すでに他の予備校を使っている方も、市販されているアガルートの『論証集』は手に取ってみてほしい。

使い方次第で、今の学習にぐっと深みが出るかもしれないから!

アガルートの総合講義が気になる方はこちらの記事!

アガルート の「論証集」は市販化されている

公法系以外は、市販化されています。アマゾンでも取り扱いされています。以下の部分が論証集の特徴です。

▼論証集の特徴▼

1. 最新の民法改正に完全対応

本書は,平成29年民法改正(債権関係),平成30年民法改正(相続関係)に対応しております。

令和2年実施の司法試験,予備試験本試験に向けて学習を進める方に最適です。

2. 新登場! A~Cのランク付けでメリハリをつけた学習が可能に

A:頻出の論証。規範と理由付け(2つ以上)をしっかりと押さえ,問題に応じて,長短自在に操れるようになるべき

B:Aランクに比べれば,出題頻度が下がる論証。規範と理由付け1つを押さえておけば十分

C:時間がなければ飛ばしても良い

本論証集掲載の論証は,重要な論点に関するものに厳選していますが,皆さんの可処分時間に応じて,ランクに基づいた柔軟な学習をしてください。

3. アガルートアカデミー講師の書き下ろし

論証集の内容は,工藤北斗講師をはじめとしたアガルートアカデミーの講師陣が,膨大な数の基本書・判例解説・学術論文・法学雑誌を調べ上げた上で,判例・通説の立場から書き下ろしており,記述の正確性には万全を期しております。

4. 論証を精査しブラッシュアップ

これまでの論証の内容を精査しなおし,必要に応じて適宜記述の改善を図っております。

より精度の高い記述で,論文式試験の高得点を狙うことができます。

論証を知識として習得することで「芯を外さずに」答案に表現することができるようになります。

5. 2色刷りにリニューアル

これまでモノクロだった論証集が2色刷りになりました。より見やすく,より分かりやすくなった論証集を是非手に取ってみてください。(アマゾン商品紹介より引用)

「掲載論点数は少なめ」──むしろ、それでちょうどいい。

アガルートの『論証集』は、他の予備校の論証集に比べると、掲載されている論点の数がやや少なめに見えるかもしれません。

掲載されている「論点の数」がやや少なめに見えるかもしれないけど、それは決して「足りない」という意味ではないよ!

ぼくたちが目指しているのは「全部を知っている人」じゃなくて、「出題されたときに、きちんと書ける人」。それって、意外と多くを知っていることよりも「重要な部分に集中しているかどうか」が鍵なんだ。そして、その“集中の土台”になるのが、アガルートの『論証集』なんだと思う。

司法試験や予備試験って「どれだけやったか?」より「どこをやったか?」が重要な試験。だからこそ、工藤先生たちが取捨選択したこの論証集の内容を、信じて取り組んでみてほしい。周りが網羅型に走って、何十冊も教材を抱えて不安になっている中で、「ぼくは、これに集中してやり切る」っていう覚悟が、最後の勝敗を分けると思う。

情報が多い現代だからこそ、

選び抜いた1冊に、自分の時間と集中力を込める価値は、大きいんじゃないかな?

ちなみにロッポーは、論証集を印刷して、何度も書きなぐっていたよ。

やや少なめといっても「出題可能性のある論点」がカバーされているので、全ての論点を学習するだけでも大変です。

司法試験合格した時の「論証集」の使い方と勉強法

ここからは、私が「予備試験、司法試験に合格した際に、どのように論証集を使っていたのか?」をご紹介させて頂きます。

4つの使い方のうち「使い方①及び②」は特におすすめ!

▼「論証集」の使い方と勉強法▼

この練習を繰り返すことで表現力も身に付きます

想起練習で記憶の強化を図ります

ビジュアル化して理解を深めます

音声講義で隙間に聞き流して記憶強化させます

地味な勉強法ですが、ぼくは千本ノックのようにやり込みました!

では、一つずつ使い方を解説していきます。

使い方①論証スリム化トレーニング

長文の論証を、短い論証に書き換える練習です。この練習を繰り返すことで表現力も身に付きます。

▼論証スリム化トレーニング方法▼

※論証集を見ながらでもいいです

※どうやったら短縮できるか、何を残すべきかをよく考えてください

例えば…

10行の論証ならば、7.5行版、5行版、2.5行版に書き換えます

このトレーニングで得られるのは、「暗記」じゃなく「理解」です。

短くするには「どこが本質で、どこが装飾なのか?」を見極める必要がある。つまり、「削れない部分」を知ることで、「大事な部分」がクリアに見えてくるんだ。

慣れてきたら、紙に書かずに、口でコンパクトに言ってみるのもおすすめ!

面倒なときは、心の中でつぶやくだけでも違うよ。

論証集が「何度でも利用できる演習問題」になる!

「論証」をただ暗記するのではなく、「自分の頭を使って、理解を深めていく」ことで記憶が強化されていきます。また「論証集」を“自分で編集”していくと、ただの教材が、何度でも使える“反復トレーニング問題集”に変わっていくんだ。こういう丁寧な積み上げが、試験本番での“引き出し力”に直結するよ。

ロッポーのおすすめの方法

✔ 一日1論点だけでもいいから、必ずこの練習をすること

✔ 時間がない日は、「50%版」だけでもOK

ぼくたち内向型の受験生は、派手じゃないけど、こういう“静かな努力”を積み重ねるのが、いちばんの武器になりますよ。

使い方②自己解説トレーニング

乱数アプリを使って、ランダムに論点を自己解説をしてみましょう。

ある程度、勉強が進んでくると「この論点、よく出るな」や「この論証はすぐ言える」っていう論点が、自然と増えてくるよね。でも、試験では“どの論点が出るか”なんて、誰にもわからない。

すべての論点に対して「瞬時に思い出して・解説できる状態」にしておくことが、最終的なゴールなんだ。

そこで、ぼくが取り入れていたのが「乱数アプリ×自己解説トレーニング」!

▼使用していたアプリ▼

このアプリを使用していたよ。

以下のようにトレーニングしていくんだ!

▼自己解説トレーニング方法▼

・問題点はなに?

・規範はどう書く?

・当てはめのポイントは?

このようにして「思い出そうとして、出てこなかった論点」を“すぐに復習”することで、記憶がどんどん強化させていくんだ。

▼STEP2「論点マップの各論点に番号をつける」例▼

記憶って、「覚える→しまっておく→引き出す」の三段階があるけれど、実は最後の「引き出す(想起)」を繰り返すことが、いちばん記憶に定着しやすいって言われている。このトレーニングは、まさにその「想起」の力を鍛える勉強法だよ。

最初はうまくいかなくても、何度もくり返していくうちに、「あ、出てくる!」って瞬間が、だんだん増えてくるよ!

使い方③ビジュアル化トレーニング

ぼくは、論証を理解する時に「論理の流れ」を視覚化するっていう勉強法もよくやってたんだ。

例えば、民法の「動機の錯誤」みたいな、ちょっとモヤっとしやすい論点──文章で読むだけだと頭の中がごちゃごちゃしてきちゃう。でも、論理をビジュアルで整理すると、一気にスッキリすることがあるんだ。

▼ビジュアル化例 民法の「動機の錯誤」▼

①錯誤の定義=内診と表示の不一致

↓

②動機の錯誤は、定義に当たらない

↓

③but、表意者保護の必要性もある。他方、取引の安全の要請

↓

④動機が表示され、当事者の意思解釈上、法律行為の内容とされたなら、「錯誤」に当たる。

矢印やマークを使って因果関係や対立構造を整理すると、見返すときもすごく便利。

論証集の余白や、ノートの端っこにちょこちょこ図を書いてたよ。

(内向型のぼくには、こういう“こっそり自分だけのまとめ”がしっくりくるんだよね……)

特に、重要だけどモヤモヤしがちな論点は、一度ビジュアル化しておくと、あとで理解を深めるときにもとっても役に立つよ。

✔ ビジュアル化する際のポイント

- 論理の流れを「言葉」ではなく「形」で捉える

- 「原則→例外」や「メリット⇄デメリット」など、対比構造を整理する

- 一度作った図は、試験直前にもさっと確認できるようにしておく

使い方④聞き流しトレーニング

隙間時間で聞き流すトレーニングです。

アガルートの論証集講座は、音声データをダウンロードすることができるんだ。

これが、静かにコツコツ型のぼくたちには、ほんとうにありがたい。

講座の音声をあらかじめスマホに入れておいて、通学中、自転車でのんびり移動してるとき、寝る前のちょっとした時間…そんな「隙間の時間」を見つけては、耳から聞き流すようにしてみてね。「ながら勉強」って、つい罪悪感を覚えがちだけど、音声での反復って、記憶の定着にけっこう効果があるって言われてるんだよ。

しかも、アガルートの論証集講座は、1科目あたりの講義時間が短めだから、ちょっとした空き時間にもぴったり。

各科目の講座時間は、以下の通りです。

各科目の講座時間

アガルート公式サイト

憲法:約5時間

行政法:約2時間

民法:約6時間

商法:約3時間

民事訴訟法:約3時間

刑法:約5時間

刑事訴訟法:約3時間

◆合計:約27時間

合計27時間で7科目の全ての論点を網羅できます。これなら7科目を7周も余裕ですね!!

「今日はちょっと疲れてるな…」という日でも、イヤホンを耳に差して、ぼんやり聞き流すだけでもOK。それだけでも、論証の「リズム」や「言い回し」が自然と身体にしみこんでくるよ。

全力でお勧めできる講座です!

論証集の情報を「一冊にまとめる」ロッポー流・一元化術!

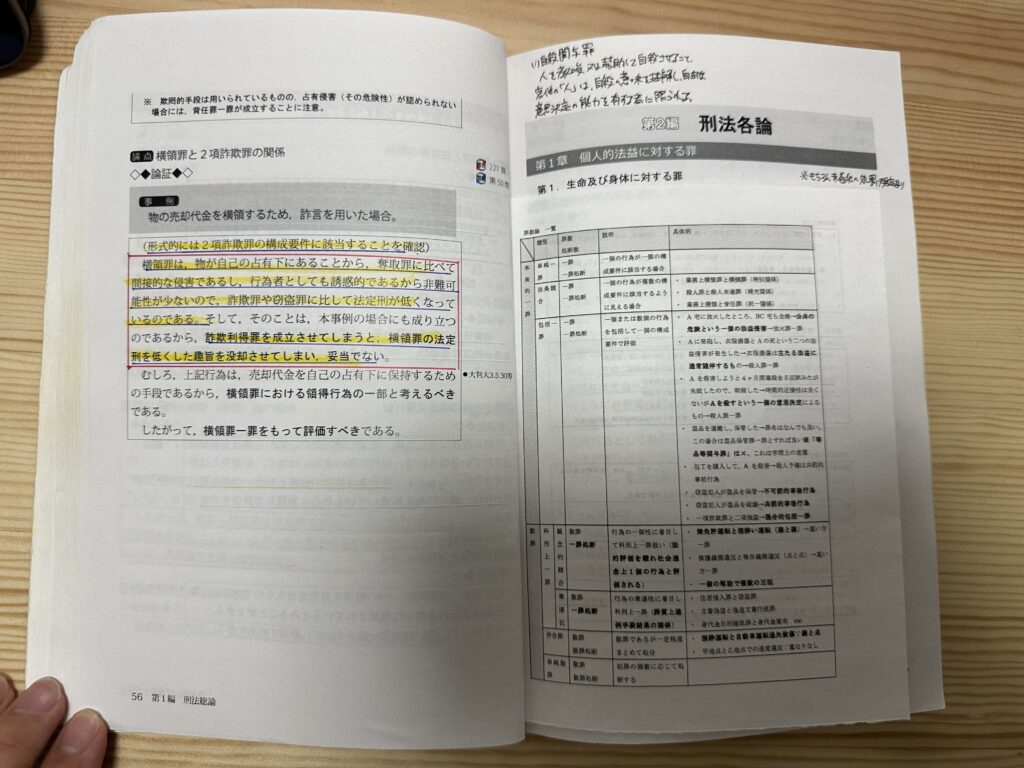

「論証集」をもっと活用したい──そう思ったぼくが、受験期にやっていたのが「一元化」という工夫。

今回は、ロッポーが実際にやっていた「一元化の方法」を「実例」と一緒に紹介していくね。

これは、バラバラに散らばりがちな情報を論証集にぜんぶ集約しておくことで、復習の効率をぐっと上げるためのテクニックなんだ。

▼論証集の情報の一元化術の方法▼

一つずつ、実例を示しながらご紹介させて頂きます。

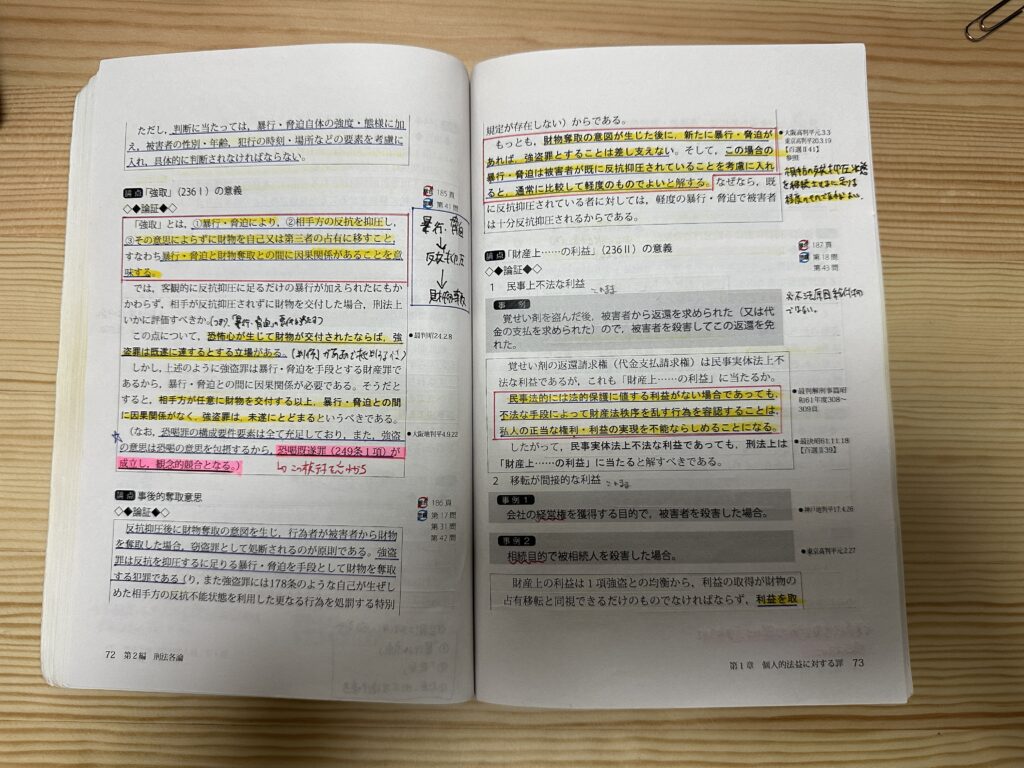

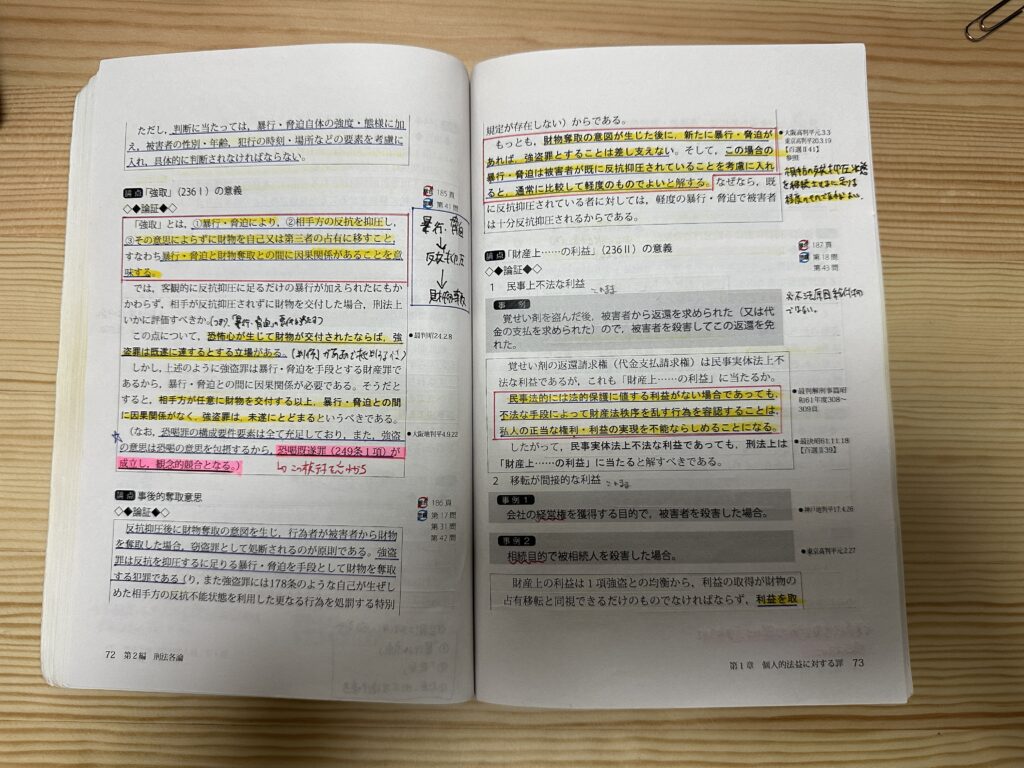

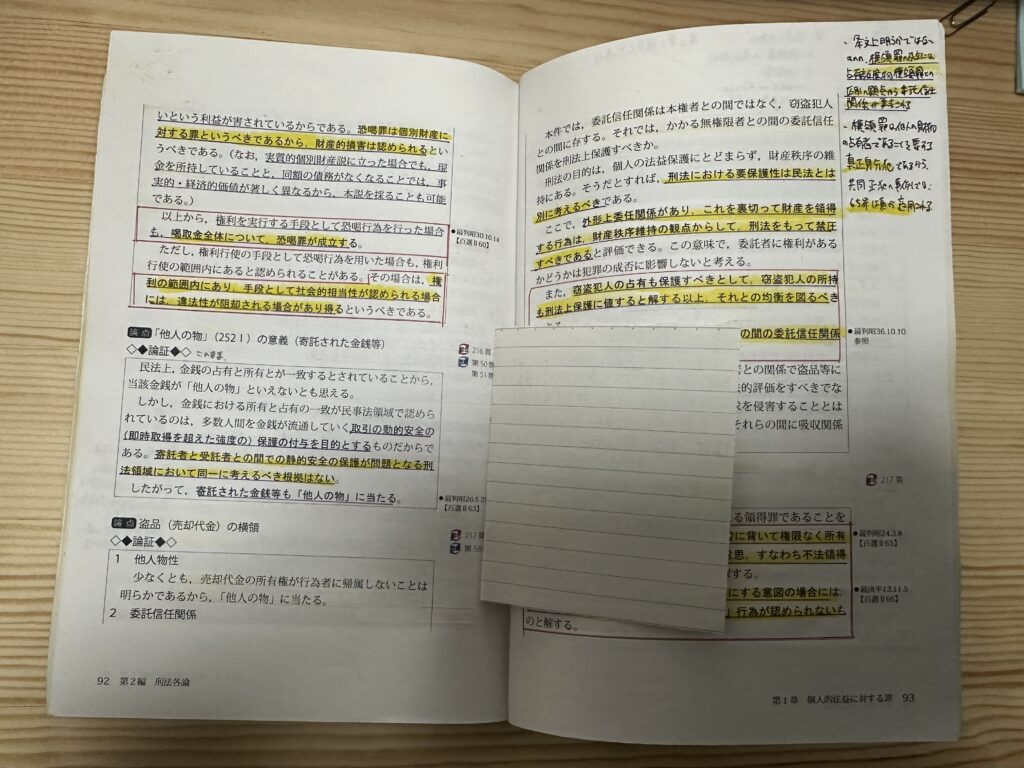

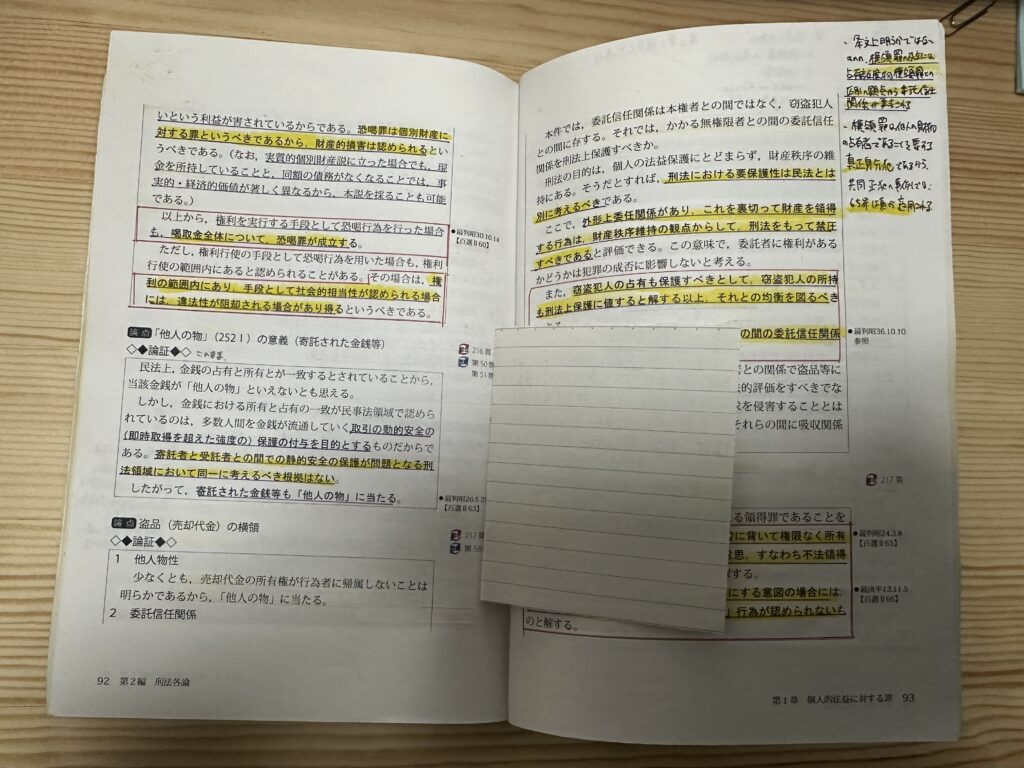

一元化の方法①重要な箇所を、赤色で囲う

アガルートの論証集は、しっかりと論理展開が書かれていて少し長め。

これは理解を深めるうえではとてもありがたいんだけど、試験直前にパッと見直したいときには、「要点」が見えにくくなっちゃうことも。

そこでぼくは「ここだけは絶対おさえたい!」という部分を、赤ペンで枠囲みしてたよ。

見るたびに目がそこにいくから、直前期の確認がすごくラクだったんだ!

例えば…

論点「強取」の意義については、その意義が大事なため「強取」とは、①暴行・脅迫により、②相手方の反抗を抑圧し、③その意思によらずに財物を自己又は第三者の占有に移すこと、すなわち暴行・脅迫と財物奪取との間に因果関係があることを意味する」を赤枠で囲っていました。

一元化の方法②余白に、ポイントをメモ書きする

アガルートの「論証集」は、ありがたいことに余白がたっぷりある。このスペース、ぜひ活用してみて!

論点「盗品の横領」では、こんなメモを書いてたよ。

①「条文上、明らかではないものの、横領罪の成立には占有離脱物横領罪との区別の観点から委託信任関係が要求される」

②「横領罪は他人の財物の占有者であることを要する真正身分犯であるから、共同正犯の事例では、65条1項が適用される」

①は短くまとめた論証。②は応用的な知識。こうやって「自分なりの視点」をメモしておくと、復習のたびに「理解が深まる感じ」があって、すごく良かった。

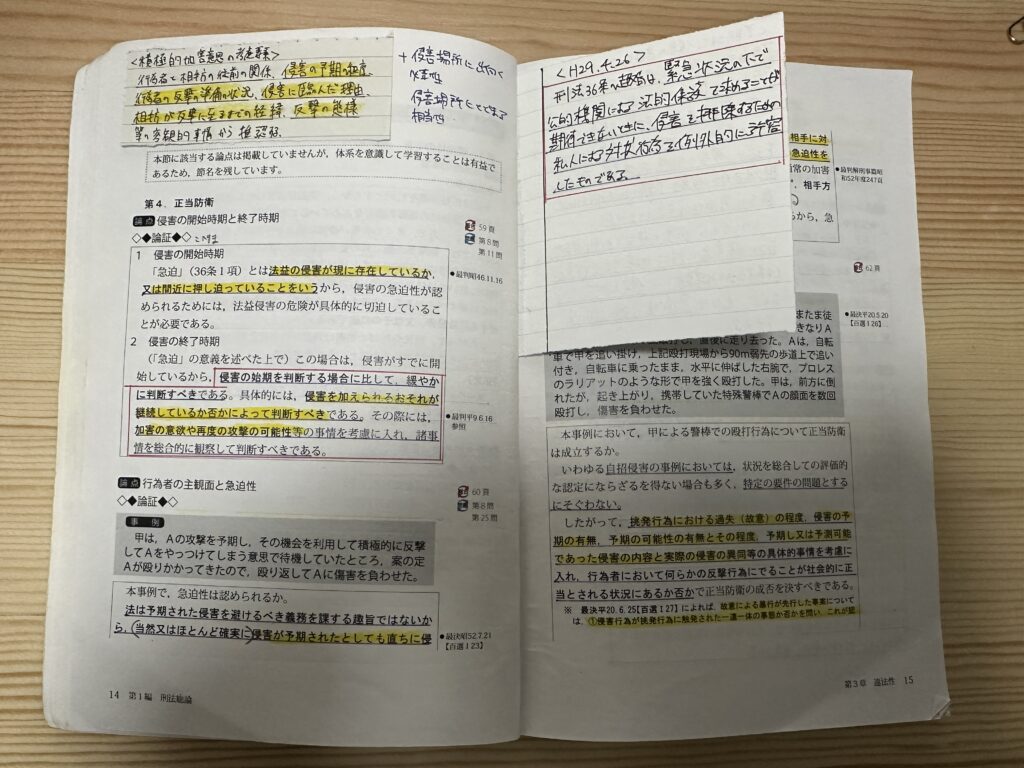

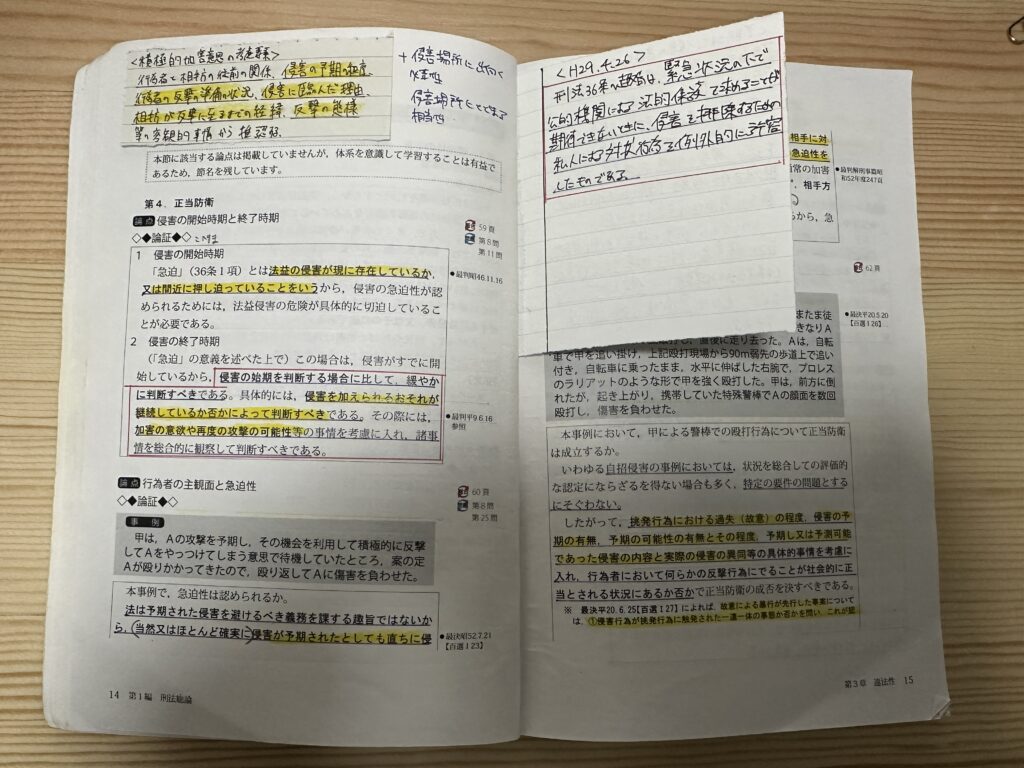

一元化の方法③余白に書ききれない場合は、メモ紙を差し込む

どうしても書ききれない内容や、他の教材で見つけた「これは使える!」という論証があれば、別紙メモを差し込むのがおすすめ。

ぼくは、テープのりでペタッと貼って、自分だけのカスタム論証集を作ってたよ。

たとえば──

平成29年4月26日判決で示された刑法36条の趣旨。

これが答案でそのまま使えそうだったから、判例の一文をきれいに書いて、貼り付けてたんだ。

さらに、刑法では「罪数論の整理表」や「構成要件の図表」なんかも、自作して挟み込んでたよ。

これが意外と役立つんだ。

努力型のぼくたちは、一つの教材を丁寧に、じっくり育てていくほうが向いてる。

あれこれ手を広げすぎず、一冊に集約していくこの「一元化」こそ、ぼくたちにとって最強の学習法だと思う。

「自分専用の論証集」をつくる感覚で、ちょっとずつ育てていこう!

最新版は「さらに使いやすく進化」していました──!

ぼくが受験生だったころに使っていたアガルートの『総合講義論証集』。

すでにその時点で完成度が高いなぁと感じていたんだけど…

なんと、最新版ではさらに進化していたんです!

しかも、その進化の方向が、まさにぼくたち努力型・一歩ずつ積み上げる受験生にとってありがたいものばかり。ここでは、ぼくが「これはすごい…!」と思った2つのポイントをご紹介するね。

進化① 論点ランクの掲載──“どこまでやるか”が明確に!

最新版の論証集では、各論点にランク(A・B・C)が付いているんだ。

- Aランク

- Bランク

- Cランク

これが、めちゃくちゃ助かる。

というのも、論点の重要度って、たくさん問題を解いてようやく体感的にわかってくるものだよね。でも、受験生にとっては「最初からそこが知りたい」っていうのが本音じゃないかな。

今回の論証集では、ただ「Aランク=頻出です」みたいなざっくり分類じゃなくて、それぞれのランクごとに「どこまで理解すればOKか」という“獲得目標”まで明記されてるんだ!

各ランクの「獲得目標」

- Aランク:頻出論点。規範+理由付け(2つ以上)を押さえて、長短自在に操れるようにする

- Bランク:準頻出。規範と代表的な理由付けを1つ覚えればOK

- Cランク:時間がなければ後回しでも可

こういう目標があることで、勉強の指針が明確になるし、「ここまでは仕上げよう」と安心して割り切ることもできる。要は、重要度 × 目標水準がセットになってる。これ、まさに“受験生の気持ちをわかってる設計”だと思ったよ。

進化② 余白が大きくなって、書き込みがしやすい!

もうひとつの大きな進化が、余白の広さ。

正直、ぼくが使っているときの論証集は余白がちょっと少なくて「書き込みたいのにスペースが足りない…!」っていうことが結構あったんだ。当時は、追加のメモ用紙をつくって、論証集に貼ったり挟んだりしてたんだけど、それってけっこう手間がかかるし、見返すのも面倒だったんだよね。

でも、最新版では書き込み前提の設計になっていて、余白がしっかり確保されてる。

だから──

- 補足論点をメモ

- 忘れやすい比較事項を書き添える

- 先生の講義で聞いたコメントを書き込む

といった「自分だけの一元化論証集」が、スムーズにつくれるようになってる。

努力型で、一つの教材をじっくり育てるスタイルのぼくたちには、こういう“痒いところに手が届く”アップデートは本当にありがたい。

論点ランクと余白の広さのおかげで、論証集が「覚える本」から「育てる本」に進化した感じがするんだ!

アガルートの「論証集」はどんな受験生におすすめ?

正直に言うと、アガルー嬉しい証集は「すべての司法試験・予備試験受験生におすすめしたい教材」です。

それくらい、受験生活をともに歩んでくれる「頼れる相棒」になる一冊だと、ぼくは思っています。しかも、市販されているから、アガルートの講座を受けていなくても、誰でも手に取ることができるんだ。これは、すごく嬉しいポイントだよね。

特に、こんな受験生にはピッタリだと思う

論証集がピッタリの受験生

・繰り返し使える“育てる論証集”を探している方

・信頼できる大手予備校の教材を使いたい方

・自分なりにカスタマイズして、一元化したいと考えている方

さらに、「ただ持っているだけ」じゃなくて、「使いこなしたい」という方には、アガルートの【論証集の使い方講座】もぜひチェックしてみて。

この講座では、「どう論証を読み解くか?」や「どう書けるようになるか?」といった「実戦的な使い方」がコンパクトにまとまってるんだ。何回も繰り返し聞けるから、通学中や寝る前の時間にもぴったり。自然と論証が口をついて出てくるようになるよ。

ぼくは正直、アガルートの「論証集」と「音声講義」だけでも、かなりコスパの高い「最強コンビ」だと思ってる。

もちろん、他予備校(たとえば伊藤塾など)の受講生や、基本書ベースで勉強している方でも、「論証集だけ」でも取り入れる価値は十分にあると感じてるよ。大切なのは、自分のスタイルに合う教材を、じっくり、ていねいに、使い込んでいくこと。そういう意味で、アガルートの論証集は、静かに、でも確実に力を育ててくれる一冊です。

アガルートの「論証集の使い方講座」の評判

最後に、アガルートの「論証集の使い方講座」を実際に使った方の声をご紹介します。「講座の受講はまだ考えていないな……」という方にとっても、他の受験生がどう感じたかを知ることで、論証集の活用方法のヒントが見つかるかもしれません。

ぼく自身も、他の人の使い方を知ることで、「こんな工夫もあるのか」と視野が広がったことがたくさんあったよ。

令和4年 司法試験 合格者の声

7科目を7周!!

市販の論証集は分厚く、論証を全部理解しようとする気が起きないが、アガルートの論証集はコンパクトな分量なので7周くらいすることができた。また、丸暗記用ではなく汎用性の高い論証に仕上げてあるので、最小限のインプットで広範囲の問題に対応できるようになっていると感じた。

合格者の声

「7科目を7周?」「そんな回すのか」と思われる方もいるかもしれませんが、それくらいやるべきだと思います。それくらいやるに値する教材です。回数が重要ではないですが、定期的に論証集を回すようにしましょう。常に、論証を吐き出せるようにしておきましょう。

令和4年 予備試験 合格者の声

自分で書き込む!

初受験のため、予備試験の論文の過去問を十分に解けないまま、論文試験の直前期を迎えました。その際、特に民事訴訟法や行政法については、学部やロースクールで、あまり論証的な部分をやっていなかったため、不安が大きく、アガルートの論証集で、不安な箇所を見直しました。また、口述試験直前には、刑法の論証集に論点がかなりコンパクトにまとめられていたほか、末尾の構成要件を復習し、自分で書きこんだりしたおかげで、本番での不安をかなり軽減することができたと感じています。

合格者の声

アガルートの論証集が人気な理由に、巻末の論点一覧表や論点ランク等の付録です。これも一度確認されるとよいでしょう。

令和3年 予備試験 合格者の声

規範の定立のために必要な情報が実践的な形で凝縮

答案の重要パーツである規範の定立のために必要な情報が実践的な形で凝縮されていたので、試験直前まで肌身離さず見返していました。理由づけ部分まで詳細に書かれたフルの論証が掲載されていたので、想定される問題における当該論点の濃淡や当てはめのしやすさ等を考慮しつつ、情報を取捨選択して自分でコンパクト版の論証等も作っていました。必要な情報は全て盛り込んであるため、各論証を自分の武器として場面に応じてカスタマイズする使い方をしていました。

合格者の声

「情報を取捨選択して自分でコンパクト版の論証等も作っていました」。この勉強法が非常に重要だと思います。自分の頭が考えて、コンパクトで理想な論証を考えてみましょう。

最後に──ロッポーから、あなたへ

ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。

今回は、アガルートの『論証集』を活用した、ぼく自身も実践していた「地に足のついた勉強法」をご紹介してきました。

紹介した内容は、どれも特別な才能やスピードは必要ありません。論証集と、少しの工夫と継続があれば、だれでも実践できるものばかりです。だからこそ、今まさに悩んでいる受験生の方にも、きっと役立つと信じています。ぜひ、あなたのペースで試してみてください。

📚 アガルートの公式サイトでは、無料のサンプル講義・サンプルテキストが配布されています。

気になる方は、まずはそちらから“ちょっとのぞいてみる”だけでも、大きな一歩になるはずです。

毎日30分でもいい。

論証集と向き合う時間を少しずつ積み重ねていくと、「自分の中に“使える知識”が育っている」って実感が、きっと訪れるはずです。論証が使えるようになると、答案が変わります。答案が変わると、事例演習が楽しくなります。そして、あなた自身の成長スピードも、ぐんと加速していきます。

最後におすすめの購入方法のご案内です

この記事を読んでくださっている方の中には、「論証集の使い方講座も受けてみようかな」と思ってくださっている方もいるかもしれません。

でも、気になるのがやっぱり「費用面」ですよね。

たしかに、論証集付きプランで約4万円…決して安くはありません。

でも、ぼくはこの講座が、コストパフォーマンスNo.1の投資だったと感じています。

もし、まとまった金額を一度に用意するのが難しいときは、アガルートの「教育クレジットローン」を利用するという方法もあります。無理のない範囲で、自分に必要な学習を選べる手段として、知っておくと便利です。アガルートの「教育クレジットローン」なら、最大12回まで分割手数料が“0円”!

\なぜ“教育ローン”を活用するのが賢いのか?/

ポイント① 経済的負担が軽減される

受講料30,000円以上で、12回までの分割手数料が0円。

一度に大きな出費をすることなく、月々の支払いで無理なくスタートできます。

ポイント②毎月の支払いで“受験への覚悟”をリマインド

「毎月の支払い」を意識することで、購入時の覚悟を思い出すきっかけに。

「受講したからには絶対に合格する!」という気持ちが自然と高まります。

ポイント③安心のサポート体制

手続きもシンプルでスピーディー。お申し込み後は、すぐに学習をスタートできます!

>>>教育クレジットローンは、こちらのページで詳細に説明がされています。

ぼくたち努力型の受験生は、派手さはなくても、静かに、確実に積み上げていく力があります。そして、それが試験の本番で「安定した答案」を支えてくれます。

そんな土台づくりのパートナーとして、アガルートの論証集が、あなたにとって、心強い味方になってくれることを願っています。

\“今の一歩”が、未来の合格に直結します/

コメント

コメント一覧 (11件)

[…] アガルート『論証集』を使った身になる勉強法【2021年更新】 今回は、アガルート […]

[…] あわせて読みたい アガルート『論証集』を使った身になる勉強法【2021年更新】 今回は、アガルート […]

[…] 【2023年】アガルート『論証集』を使った身になる勉強法と合格者の使い方 […]

[…] 【2023年】アガルート『論証集』を使った身になる勉強法と合格者の使い方 […]

[…] 【2023年】アガルート『論証集』を使った身になる勉強法と合格者の使い方 […]

[…] また、私は、アガルートアカデミーの総合講義100、論証集の使い方、重要問題習得講座を使い倒して予備試験、司法試験に合格することができました。このまとめノートもアガルートの総合講義100のテキストを参照させて頂いています。 […]

[…] ・【2024年】アガルート『論証集』を使った身になる勉強法と合格者の使い方・法学既習者に総合講義100が断然オススメである理由【アガルート】・【予備合格者解説】アガルート 『論証集の使い方講座」の使い方を徹底解説・【合格者解説】総合講義100の評判と使い方-使い方次第でもっと合格に近づく・上位合格者によるアガルートの短答知識完成講座のレビューと使い方・【2024】アガルートの重要問題習得講座の使い方と評判【上位合格者解説】 […]

[…] 【2024年】アガルート『論証集』を使った身になる勉強法と合格者の使い方 […]

[…] なお、アガルートの総合講義の使い方はこちらで解説していますし、論証集の究極の使い方はこちらで解説しています。 […]

[…] 参考:【2024年】アガルート『論証集』の究極の使い方と評判 […]

[…] […]